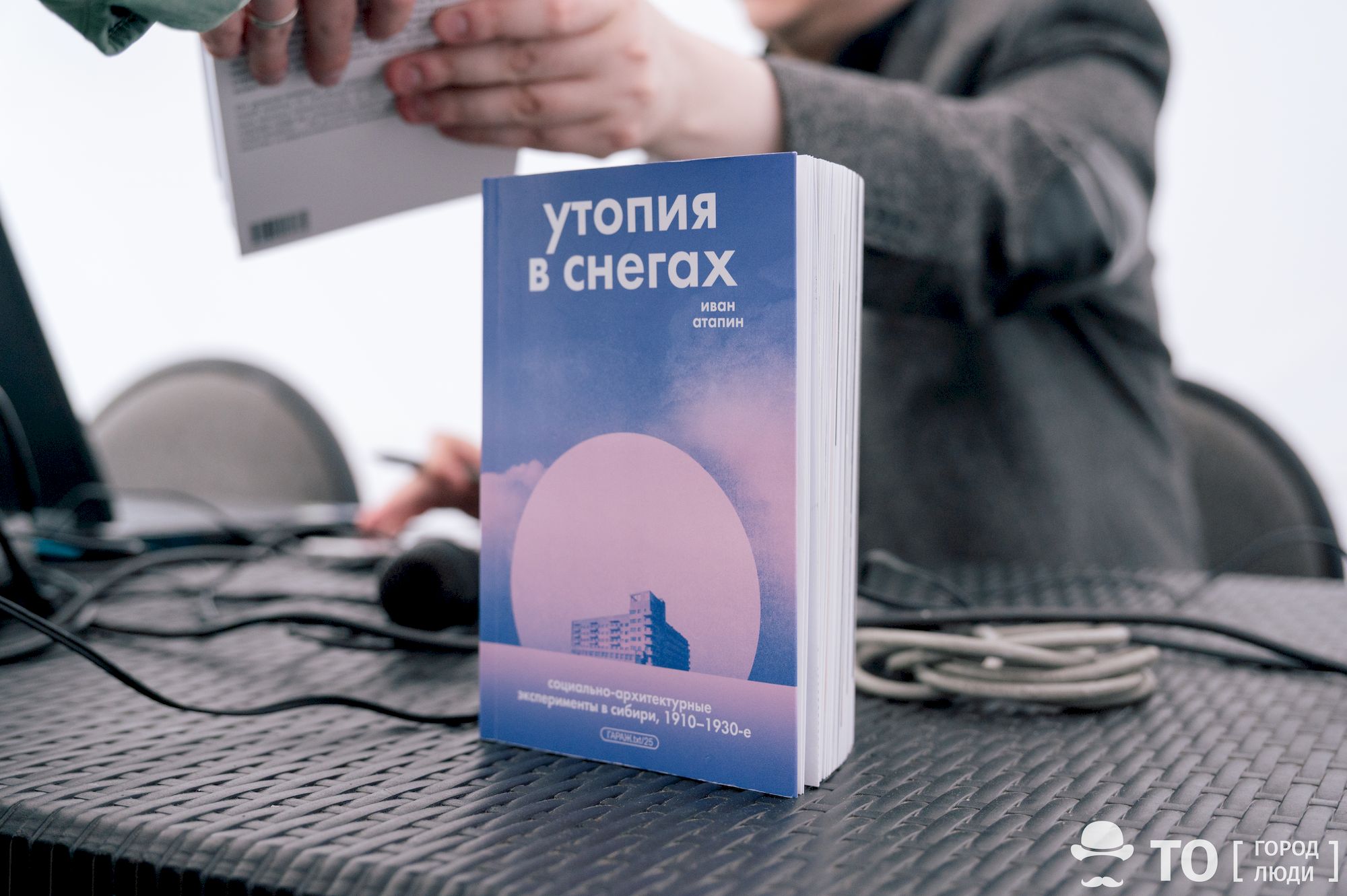

Утопия в снегах. Garage выпустил книгу Ивана Атапина об архитектурных экспериментах в Сибири

Вышла первая книга томского исследователя, сотрудника частного музея «Профессорская квартира» Ивана Атапина «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910-1930-е». Она посвящена анализу творческих поисков в области жилого строительства на стыке двух исторических периодов.

Книгу выпустило издательство музея современного искусства «Гараж». Это произошло благодаря победе Ивана в 2023 году в программе поддержки исследователей, пишущих о современном искусстве и культуре на русском языке, «ГАРАЖ.txt».

Презентация книги состоялась 18 мая в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» в Томске. В шатре у главного корпуса ТГУ, отвечая на вопросы публики, автор книги рассказал о работе над своим исследованием, выборе названия, творческой команде, использованных иллюстрациях и дальнейших планах.

Приводим наиболее интересные фрагменты встречи.

— Как вам удалось соединить в книге дореволюционную и советскую архитектуру — 1910-1930-х годов?

— В ходе многолетних поисков, исследований, мне стало понятно, что советская архитектура в Сибири неразрывно связана с дореволюционной, хотя бы потому, что там одни и те же лица — Крячков, Лыгин, их ученики и студенты. Меня всегда коробила эта линия, которая очень условно разделяла архитектурный процесс в Сибири на дореволюционный и советский. Хотя, конечно, никакого разрыва там не было: те же люди спокойно работали даже в период революции. Поэтому, на мой взгляд, нужно было соединить эти два исторических периода. И получилось, вроде бы, органично.

— Почему для книги было выбрано название «Утопия в снегах», и были ли другие варианты?

— Название появилось случайно. Я его предложил как рабочее, и оно приклеилось к книге. На его придумывание ушло секунд десять, не больше. Потом я погуглил, есть ли книги с таким названием. Оказалось, что нет, поэтому оно было спокойно использовано. Конечно, здесь немножко присутствует романтизация, но название звучит заманчиво, запоминается и, в принципе, отражает общий посыл книги. То есть, как станет понятно из ее содержания, действительно: в этих непростых условиях ковалась утопия.

... Она, на мой взгляд, заключалась и в том, что здесь не было страха, что может что-то не получиться. Все всё пробовали: кто-то очень упорно, кто-то в меньшей степени — но эти люди остались в истории и теперь в моей книге.

— Как помогал вам с обложкой и принимали ли вы участие в ее разработке?

— Мне очень повезло, что все функции дизайна издательство переложило с меня на специалистов, потому что иначе это был бы очень долгий процесс. Дизайн-макет для книги сделал Андрей Кондаков. Я не участвовал в создании обложки, но советовал, что на ней изобразить. Сначала хотели разместить там томскую «пятихатку». Я сказал: «Категорически нет, потому что она не настолько репрезентативная, и к тому же построена москвичом». Сейчас на обложке изображен новосибирский дом с часами на Красном проспекте. Он хотя и тоже построен при участии москвича, но зато этот москвич был сослан в Сибирь, поэтому, на мой взгляд, способен был отразить специфику регионального присутствия. Его дом — яркий пример экспериментов в жилищном строительстве.

— Ваша книга начинается с благодарностей, и особое внимание вы уделяете родителям и своему первому научному руководителю. Расскажите поподробнее, как вы пришли к теме сибирского градостроительства и почему она вас заинтересовала?

— Скажу банальную вещь — интерес тянется из детства. Я родился в Новосибирске, в центре города. Меня окружали в буквальном смысле слова конструктивистские здания, в том числе жилые дома. Конечно, было очень интересно узнать, почему они так отличаются от нашей среды и при этом почему их настолько недооценивают в том же Новосибирске. Это был сначала детский интерес, тогда он еще, естественно, ни в какую работу не мог обернуться (я даже не мог представить, что когда-то напишу книгу), но так сложилось, что я уехал из Новосибирска в Томск, здесь поступил в Томский госуниверситет, где сейчас и работаю. Здесь мне удалось познакомиться с Ольгой Владимировной Богдановой, это была одна из ведущих искусствоведов, историков, реставраторов в Томске, которая меня спросила: читал ли я какую-то литературу про сибирскую архитектуру? К тому моменту я, естественно, что-то уже знал. И она сказала: «Все, будем работать». На первой нашей встрече мы пришли к тому, над чем в дальнейшем работали на протяжении шести-семи лет. К сожалению, Ольги Владимировны не стало в 2024 году, и книга посвящена, в том числе, ей, как человеку, который меня подтолкнул к этому. Она, конечно, очень приветствовала мое начинание, понимая, что таких книг сейчас нет.

— Книга достаточно щедра на иллюстративный материал, там много чертежей, планов, есть даже несколько фотографий, которые сделаны вами лично. Как они появились?

— Это результат моих студенческих и магистратских поисков. Никогда не забуду Прокопьевск или Новокузнецк — замечательные кузбасские города, которые меня впечатлили не только зданиями, но и людьми, и общей атмосферой. Фотографии из этих городов присутствуют в книге.

К иллюстрациям в таком количестве мы пришли не сразу. Сначала у меня была готова только первая часть, я даже не особо думал про иллюстрации. К счастью, литературный редактор посоветовала включить их побольше. В итоге все кончилось тем, что пришлось еще 30 страниц сделать, потому что иллюстраций оказалось много. Большая часть из них публикуется впервые. Это не только архивные документы, но и фотографии домов, которые сегодня труднодоступны или находятся на отшибе. Например, я ездил в Анжеро-Судженск на лесопилку, где нашелся огромный конструктивистский жилой дом 1930-х годов (там меня преследовали стая собак и китайские нелегальные рабочие).

— На какие источники вы в первую очередь опирались, работая над книгой?

— Я активно взаимодействовал с Музеем истории и архитектуры Сибири в Новосибирске — уникальной институцией, таких в Сибири больше нет и не будет, наверное. Это университетский музей, который, к большому сожалению, сегодня существует на очень скромном финансировании. Но тем не менее, он хранит огромное количество документов. Спасибо сотрудникам музея и Карине Ляниковой (куратору проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» — прим. авт.), которая помогала с ними взаимодействовать, потому что не всегда была возможность добраться до Новосибирска. Также большое внимание при работе с источникам я уделял газетам, поэтому в книге много сносок на нашу сибирскую периодику. К сожалению, историки ее часто недооценивают, считают очень субъективной, но на самом деле там отражена действительно ценная информация не только про само строительство зданий, но и про то, как жили люди. Об этом негде узнать, кроме как из газет.

— Как вы выстраивали текст и какие подходы использовали?

— Книга писалась как первая по своей теме — это не преувеличение. Есть книги по истории архитектуры Сибири, но опять же, либо про советскую, либо про дореволюционную, либо про общую, но не про жилищное строительство и жилищные эксперименты. Мне хотелось написать ее максимально доступно. Я не знаю, насколько это получилось, но мне очень помогла литературный редактор Анна Красова. Она направила книгу в нужное русло, и, мне кажется, смогла придать ей человеческий облик.

В качестве ориентира я брал не современные работы коллег, прежде всего я опирался на научно-популярную советскую литературу 60-70-х годов, когда только-только стали появляться книги про авангард. Они, на мой взгляд, написаны очень хорошо. Например, есть книга Владимира Кирилова «Путь поиска и эксперимента», ее я нашел в библиотеке ТГУ, она написана блестящим языком.

Намеренно я не использовал сложные искусствоведческие и философские концепции. Не только из-за того, что я зачастую их сам не понимаю, но и потому, чтобы они не отвлекали внимания от текста. Мне хотелось оперировать фактами, поэтому здесь много цитат. Я даже обсуждал с редактором идею — но не для этой книги, а на будущее — о создании текста только из цитат, чтобы дать голос тем людям, которые были стерты из истории, потому что многие из тех, кого я упоминаю, были расстреляны и репрессированы. Их цитаты, в том числе, приведены в этой книге.

— Случались ли во время работы над книгой какие-то ваши личные открытия?

— Навскидку я не могу сказать, что были какие-то особенные открытия. Если они и были, то небольшого масштаба, когда, например, в каком-то городе удавалось установить авторство одного из объектов, или когда находился документ о том, как москвичи или иностранцы воспринимали новые города. Так, кстати, совершенно случайно удалось обнаружить стихотворение 1933 года американской журналистки Шармион фон Виганд про Новокузнецк. Она описала его, как потрясающий социалистический город будущего, а между делом сказала, что люди живут в землянках. Соответственно, это проливает свет на то, как действительно обстояло дело в этом городе. Нахождение таких текстов, наверное, и было открытием. Это стихотворение, а также тексты свидетелей, очевидцев, авторов, журналистов, поэтов, писателей про то, что они видели в Сибири собраны в приложении к этой книге.

— В самом начале книги вы приводите историю с роскошным садом на месте современного Дома офицеров на проспекте Ленина. Как она связана с основным концептом издания?

— Хронологические рамки книги — это 1910–1930-е годы, но на самом деле утопическая линия в Сибири берет корни намного раньше. Я долго пытался проследить ее истоки, и, на мой взгляд, один из самых первых примеров находился в Томске на проспекте Ленина, на месте Дома офицеров. Там располагался роскошный райский сад с прудом, мостами, грифонами и павильонами. Построен он был в первой половине XIX века и принадлежал человеку по имени Философ Горохов, который вложил туда капиталы с золотопромышленных предприятий. Этот сад я привожу в качестве примера утопии: когда на местные природно-климатические условия были закрыты глаза и человек построил утопию в прямом смысле этого слова. Причем, как выяснилось не так давно благодаря исследователям из ТГАСУ, эта литография, которая есть в книге, не преувеличивает масштаб. Сейчас нашлись документы, показывающие планировку этого сада, оказалось, что именно так и было, он и был таким в действительности. Другое дело, что это все проработало лет пять, не больше. Потом все сломали и засыпали. Но как пример ранней утопии — очень агрессивной, локальной, нацеленной только на одного человека — сад существовал, поэтому именно с него я начинаю свой рассказ.

... А заканчивается книга цитатой Фритьофа Нансена 1910 года, который писал о Сибири много хорошего: «Настанет время — она проснётся, проявятся скрытые силы, и мы услышим новое слово и от Сибири; у неё есть своё будущее, в этом не может быть никакого сомнения».

— Можно ли вашу книгу расценивать как учебник?

— Я думаю, что, да. Это не была цель, но книгу действительно можно воспринимать как учебник того, как не надо делать. В архитектуре рассматриваемого периода и при ее строительстве очень много ошибок, антигуманных вещей, когда человек расценивался даже самими архитекторами, как расходный материал. С одной стороны мне хочется, чтобы этот опыт был воспринят критически; с другой — он очень интересен для изучения. Например, города-сады сегодня отвечают запросам Сибири на 150%. Другое дело, что люди уже забыли эту концепцию, её методологические и теоретические основания. Там они указаны, и сегодня это тоже можно использовать.

— Как, на ваш взгляд, специфика планировки городов повлияла на социальные процессы в Сибири и складывание ее идентичности?

— Я специально не стал сильно раскрывать тему про быт последующих поколений в этих городах, потому что она необъятная и имеет больше антропологический уклон. Но я надеюсь, что ее подхватят другие исследователи. Сейчас уже есть книги про то, как в советском городе в Сибири жили люди. В моей книге охвачены первые годы существования городов, когда даже жители не могли представить, что это за город, потому что они были из разных мест. Я привожу одну историю, которую перевел с английского языка: журналист приехал в Новокузнецк, когда строились первые многоэтажные каменные дома. В один из них заселили киргиза с семьей из 20 человек — а до этого они жили в юрте. Так он эту юрту перетащил в двухкомнатную квартиру! Юрту поставил в одной комнате, а во второй разводил кроликов. Это было время, когда еще сами жители не понимали, что они «горожане», и именно этот процесс мне был интересен. А то, что шло дальше, и как складывалась городская жизнь, мне кажется, должны освещать другие люди.

— Какие темы, на ваш взгляд, сегодня ждут своих исследователей?

— Мне прежде всего, как читателю, не хватает новых книг про томскую архитектуру. Последняя такая книга была написана Ольгой Владимировной Богдановой в 2005 году. С тех пор, увы, кроме путеводителей блестящих, очень хороших, профессиональной искусствоведческой литературы создано не было. Я надеюсь, что-либо я, либо коллеги возьмутся за это. Было бы интересно проследить 50 или 100 ключевых зданий, начиная от томской крепости и заканчивая капромом. А так — хочется написать про то, как сибиряки вообще воспринимали искусство и про то, как они ковали его, в том числе сибирский стиль в архитектуре и живописи.

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».