Виктор Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока: «Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться со своим прошлым»

Как музей может влиять на город, где находится? Какой подход найти к разговорам о прошлом? Что поможет музею получить федеральный статус? Как говорить о фигурах с трагической судьбой?

Эти и другие вопросы с Виктором Шалаем, директором Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, обсудили обозреватель «Томского Обзора» Мария Симонова и продюсер издательства «Макушин Медиа» Василина Фаткулина.

— Виктор, как сделать место музея в крае ярче, важнее? Каким образом вам во Владивостоке это удается?

— Думаю, это совокупность определенных факторов, конъюнктура. Она не везде складывается в пользу музеев. Но часто беда не в этом, а в том, что музеи не замечают, когда она складывается в их пользу. И упускают свои возможности. Так что основные факторы — во-первых, запрос самого общества на продукты, которые предлагает музей. Во-вторых, вопрос отношения власти. В-третьих, готовность музея на все реагировать. Есть много примеров, когда музеи сами создают конъюнктуру…

— Какие музеи вы имеете в виду?

— Самый милый моему сердцу пример — это музей Николая Рубцова в Тотьме в Вологодской области. В Находке, в Приморском крае, местный музей своей активной деятельностью доказал — его работа относится к базовым ценностям. И музей не может жить без города, но и город без музея. Коммерчески успешен музей в Коломне.

Чаще всего увидеть, как музеи взяли конъюнктуру в свои руки, можно в малых городах, где нет конкуренции и экономика предельно проста. Там все, что делают музеи, заметно издалека. Тем, кто работает в больших, сложносочиненных городах, труднее. Но если музей, как наш, ведет свою политику в общении с населением, в конце концов власть в лице здравомыслящих людей, которые обычно находятся на местах, начинает осознавать: он [музей] уже долгое время служит им надежной опорой для решения долгосрочных вопросов — таких, как укоренение населения.

Для Дальнего Востока очень важна проблема демографии — многие уезжают. Как их оставить или вернуть? Возможно, желание уезжать пропадет, когда они увидят город с новой стороны. У власти нет адекватного инструментария для работы на 20 лет вперед. Вопрос взаимоотношения человека с местом, где он живет, глубоко интимный. Он из категории волшебства. На чем возникает глубокая связь людей и городов, никто не знает. И требовать в этой сфере что-то от губернатора или мэра сложно. Они могут только сделать что-то для качества жизни.

— Но качество жизни тоже важно…

— Да, но оно не всегда закрывает все потребности — человек устроен сложнее. Кроме базовых потребностей в безопасности и благополучии, важно и служение, самопожертвование. Если город из набора зданий, людей становится социальным организмом, с которым чувствуется глубочайшая связь, то нельзя просто сказать: «Там будет лучше, я уезжаю».

— Вы лично сталкивались с тем, чтобы вам предлагали уехать?

— Да, часто.

— Как мотивировали себя, чтобы остаться?

— Этот вопрос я решил для себя много лет назад. У меня сильная связь с городом, мои предки приехали во Владивосток в конце 19 века, я местный уже в пятом поколении. Покинуть город для меня означало бы очень многое. Глубокий ежедневный диалог и ощущение взаимосвязи с местом, где я живу, сделали переезд неактуальным. Я остался и не прогадал.

— Как в вашей жизни появился музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева?

— Переступил его порог в 19 лет, в 2000 году. К тому моменту я бросил юрфак, начал искать себя, работал на разных неквалифицированных позициях. В музея оказался случайно, но быстро поймал ощущение иного мира. Он стал для меня важнее и сильнее, чем все то, что я видел вокруг. За стенами музея была реальность города, переходящего из тяжелых «90-х» в «нулевые».

Оказавшись в музее, понял — останусь там на любой работе. Первое время у меня были простые хозяйственные должности. Я что-то мыл, убирал, и это было самое счастливое время в моей жизни. Вопрос денег тогда не стоял, хотя я был довольно взрослым. Был готов работать даже бесплатно, мне казалось, я получаю гораздо больше в метафизическом плане. Обретаю уверенность, спокойствие.

Меня перестали волновать пресловутые вещи, к примеру, обогащение. Я родился в 1980-е годы во Владивостоке в совершенно другой стране. Было волнительно думать, что я могу стать успешным в бизнесе. Хотя я не понимал, что должен продавать. В отличие от многих ровесников, я так и не научился разбираться в японском автопроме, хотя это было не «по-пацански». Но это меня не интересовало. Истории о богатстве шли у меня в формате «Тома Сойера» — каких-то мальчишеских, подростковых мечтаний. Деньги казались средством, чтобы удивить условную «Бекки Тэтчер».

В музее я понял, какой ценностный сценарий меня устраивает, начал его для себя описывать, наблюдая за окружающими. Там работают неслучайные люди, я их слушал, для меня было честью задавать им вопросы. Начал ощущать, настолько мемориальность многомерна. Если тебе интересно исследовать глубокие слои явления, то надо научиться контролировать собственный страх, когда ты ныряешь на историческую глубину. Все это меня так увлекло, что я не заметил, как пролетело 10 лет. И в 29 лет я стал директором музея.

— В то время одним из самых молодых в стране…

— Сегодня 29-летним директором музея никого не удивишь, но тогда, в 2011 году, это действительно встречалось не часто. До этого назначения у меня были попытки уйти из музея. Я, как и все люди, сомневался, туда ли я двигаюсь. Не работал в музее около года, потом осознанно вернулся.

— Ваше назначение директором — это было логичное развитие событий?

— Это был необходимый шаг, хотя мне было страшно, сложно, некомфортно. Многие сотрудники, с которыми я был в хороших отношениях, считали недопустимым с моей стороны в таком молодом возрасте соглашаться на должность директора. Тогда музей был консервативной структурой. А еще в нем было достаточно случайных людей; лукавством будет сказать, что они продолжили работать дальше.

Как в любой организации, которая зависла в безвременье, разлучившись со своей аудиторией, перестав понимать, что делает, в музее были отдельные профессионалы, кто продолжал формировать коллекцию, хранить, изучать, реставрировать даже в самые сложные моменты. Но появились и те, кто годами получал какие-то блага, ничего не давая обществу и коллегам. Конечно, эти люди испугались, что новый начальник будет что-то менять и обнажится правда — за многими словами в музее ничего нет, это просто воспроизведение пустоты. Мол, если вы не понимаете, что мы делаем, вы не наша аудитория, не думаете глубоко… Ответственность перекидывали на посетителей, хотя даже дети этих сотрудников в музей не ходили.

С той поры многое изменилось, верю, обратный процесс невозможен. Те уголки России, куда перемены еще не дошли, обязательно их дождутся. Я был назначен директором в начале новых подходов. Тогда казалось, это нереально. Но я видел внутри музея людей, готовых пуститься вместе со мной в этот интересный путь.

«Индекс доверия» возникает не мгновенно

— Какие ключевые задачи вы поставили перед музеем?

— Когда ты работаешь в музее, то чувствуешь его также, как своих родных. И иногда расстраиваешься, если кто-то их не понимает, не ценит. У тебя есть объяснение, чем тот или иной человек прекрасен. Оно зиждется на любви, ощущении своей неотъемлемости от его жизни. Также с музеем. Изнутри видишь все его великолепие, насколько он красив и необходим. Хочешь, чтобы все это почувствовали, по-новому открыли его для себя, поняли, что он может быть собеседником — это разговоры, в которых ты нуждаешься. Они делают тебя сильнее, твою жизнь — разнообразнее. Музей вмещает в себя не только то, что зримо, но и ушедшие поколения. Вспоминаются «Люди в черном», где у кота была маленькая подвеска, а в ней скрывалась целая галактика. В музее тоже спрятана целая Вселенная. Твоя задача — сделать так, чтобы другие это тоже почувствовали.

— С помощью чего вы помогали им это почувствовать?

— Началась чреда экспериментов, многоступенчатая работа, настроенная на то, чтобы музей иначе общался с посетителями. К тому моменту было много ограничений. Сколько должен стоить билет, не понимал даже бухгалтер. Нам надо было унифицировать ценовую политику, сделать «первую линию» сотрудников, тех, кто взаимодействует с посетителями, максимально дружелюбной, подготовленной к тому, что люди разные. Не все умеют ходить в музей, не все знают, как там себя вести. Нам надо не учить их, обижаться и обвинять в плохом воспитании. Лучше понять, чего они хотят, что ищут, как с ними разговаривать. Это не 2-3 проекта, а чреда действий, которыми мы занимаемся уже больше 13 лет.

Сегодня музей — огромная фабрика, производство, построенное на чутком и четком общении. Мы многое предлагаем на опережение, у нас есть версия того, как могут быть построены отношения с клиентами. Это важно и в общении с властями. Для меня это люди, которые находятся в очень сложных системно-организационных условиях, среди них немало тех, кто реально хочет сделать жизнь вокруг лучше. Но в суете и своих сложнейших обязанностях они не всегда могут смотреть в послезавтра. И тогда ты их страхуешь, говоришь: «Давайте сделаем вместе вот это…» Степень доверия к музею сейчас настолько высокая, что все наши предложения администрация города или правительство края принимают.

— Не во всех регионах чиновники так относятся к культуре и отзываются на проекты… Как вы завоевывали доверие?

— Сегодня во власти много людей, которые вчера были нашими посетителями, школьниками или молодыми родителями. И власть, и мы не статичны.

— Они из Владивостока?

— Да. У нас во власти в основном люди из нашего города. Еще один важный аспект — признание у одних аудиторий происходит после высокой оценки другими. Для регионов важно, как ты воспринимаешься в Москве. Когда мы стали федеральным музеем-заповедником и перешли с уровня региона на уровень правительства, это было воспринято в крае как однозначный успех. У нас единственный федеральный музей-заповедник за Волгой. И люди из Владивостока, кто не интересовался музейной жизнью, поняли, что они, вероятно, упустили что-то важное. Стоит воспринимать все, что делает музей, внимательнее.

— Как это вообще возможно — стать федеральным музеем, находясь на Дальнем Востоке?

— Это связано с индексом доверия, который вы копите. Он не возникает мгновенно. Сначала вы становитесь командой, которой можно доверять, делаете «неместечковые» проекты, демонстрирующие вашу квалификацию, воображение, готовность включать в задумку всю страну. К примеру, можно делать вещи про Томск, но технологически так, что они покажут в авторах профессионалов уровня страны. Государство это оценит, оно нуждается в гражданах-собеседниках, а не в тех, кто едет в телеге и погоняет власти фразой: «Я плачу налоги!». У нас государство огромное и сложносочиненное — и с точки зрения разных этнических групп, и с точки зрения географии.

Мы не находимся сегодня в той реальности, где все идеальны и могут дать во всех аспектах жизни максимальное качество. Мы в реальности, которая меняется каждый день. Не все в порядке с точки зрения кадровой обеспеченности, потенциала, это знает любой начальник. Все ищут людей, готовых менять реальность вокруг себя, отдавать больше, чем получать.

У всех свое представление о стране, ее чувствуют по-разному, она незримая. Но мне легче ее представлять не как нечто абстрактное, а как человека. Закрою глаза — могу с нею поговорить. У нее есть настроение, характер.

Когда мы рассуждаем о стране, о реальности в городе, где мы живем, то не отделяем его от страны, не тонем в местечковости. В этом и есть счастье причастности к сложному организму. Я абсолютно уверен, что страна в лице разных людей, в том числе и находящихся на государственных должностях, всегда отреагирует, если где-то, в Томске, Омске или Владивостоке появятся те, кто работает по глубине, масштабу не с одним городом и его аудиторией.

Случившееся с нашим музеем показывает — и команда хорошо работала, и разговор о том, что Дальний Восток - приоритет России на весь XXI век, ведется людьми, надеющимися увидеть жителей, соразмерных этой риторике. Мы не можем хотеть великого будущего, не будучи готовыми его созидать. Или мы делаем его все вместе, или нет.

Мы постоянно говорили: чем глубже память у нашего региона, тем он будет сильнее; что не надо размышлять о Дальнем Востоке исключительно, как о молодой территории. Это сошлось с государственной политикой. Раз мы твердили, что нужно сохранять историю Дальнего Востока, нам дали для этого статус и ресурсы. То есть мы предопределили свою федерализацию и уровнем деятельности, которую вели больше 10 лет.

Так может случиться абсолютно везде.

Свидания на выставке Мандельштама

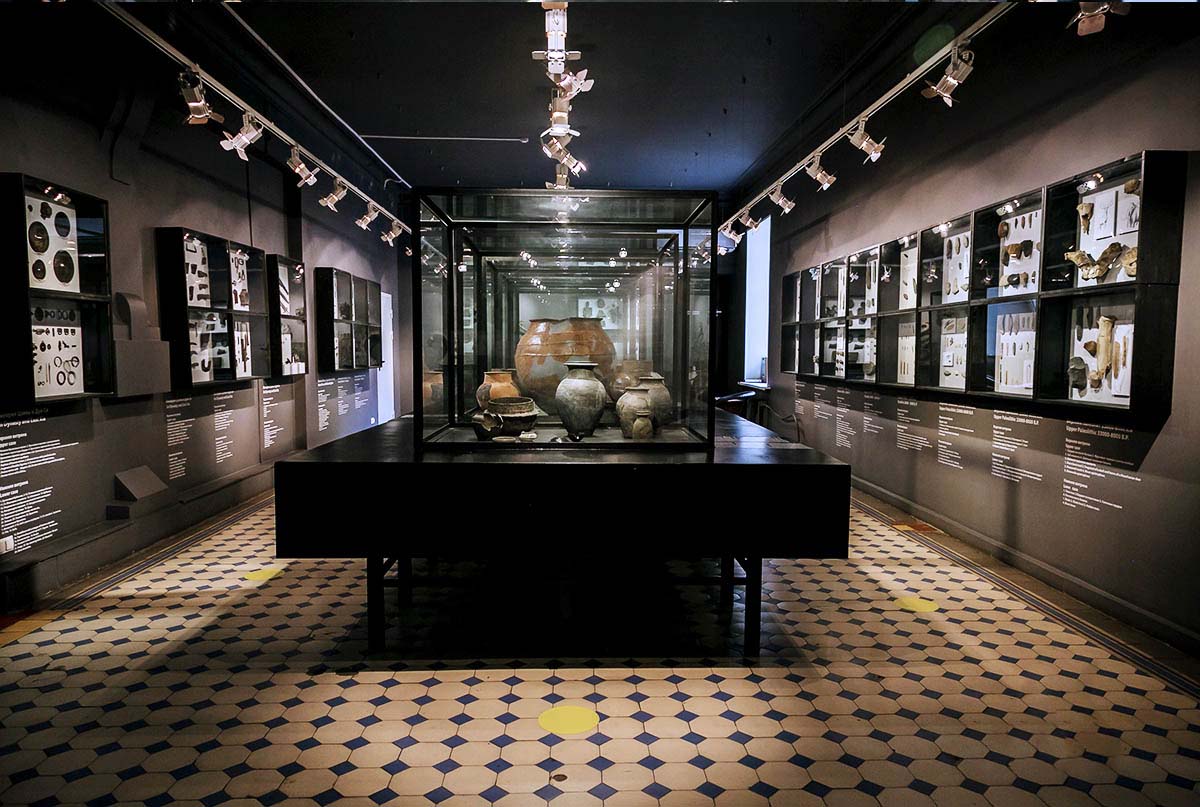

— Расскажите о ваших экспозициях, что необычного в музее придумали?

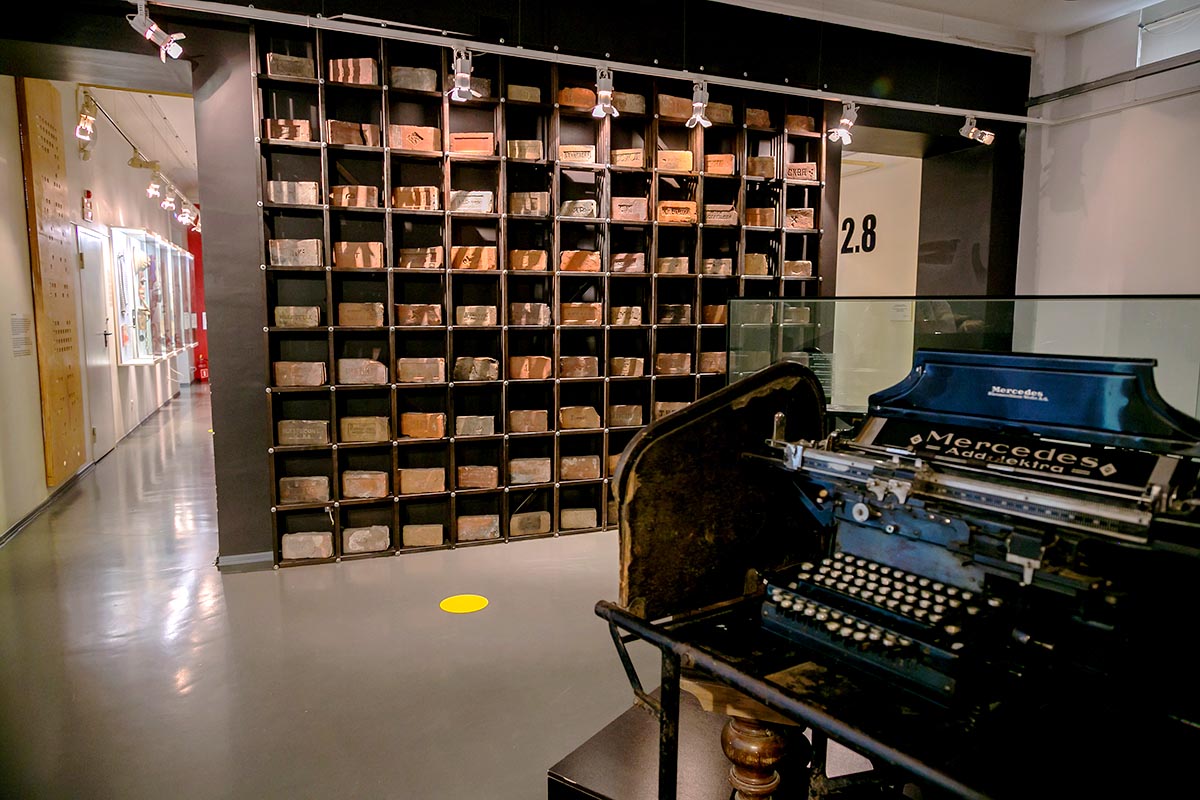

— К примеру, у нас есть зал «Время — дело». В нем мы говорим о появлении класса предпринимателей на Дальнем Востоке. Бизнесменов в ХХ веке, особенно в советское время, презирали, и музей не собирал связанных с ними предметов. Сегодня мы знаем только имена и чем именно люди занимались, поэтому придумали для посетителей игру. 99 ячеек, под каждой — имя предпринимателя Дальнего Востока. И внутри лежит предмет — его можно щупать, нюхать и угадывать, какой бизнес человек основал. На параллельной стене — замечательная коллекция кирпичей, она наглядно показывает, что экономика в дореволюционном Владивостоке развивалась. Это легко увидеть по клеймам кирпичей: какое было количество производств строительного материала. Раз была такая конкуренция на рынке, значит, постоянно шли стройки. Выставку очень любят, приходят смотреть на нее. Иногда даже по 15 раз в году.

— Какая из недавних временных экспозиций стала событием?

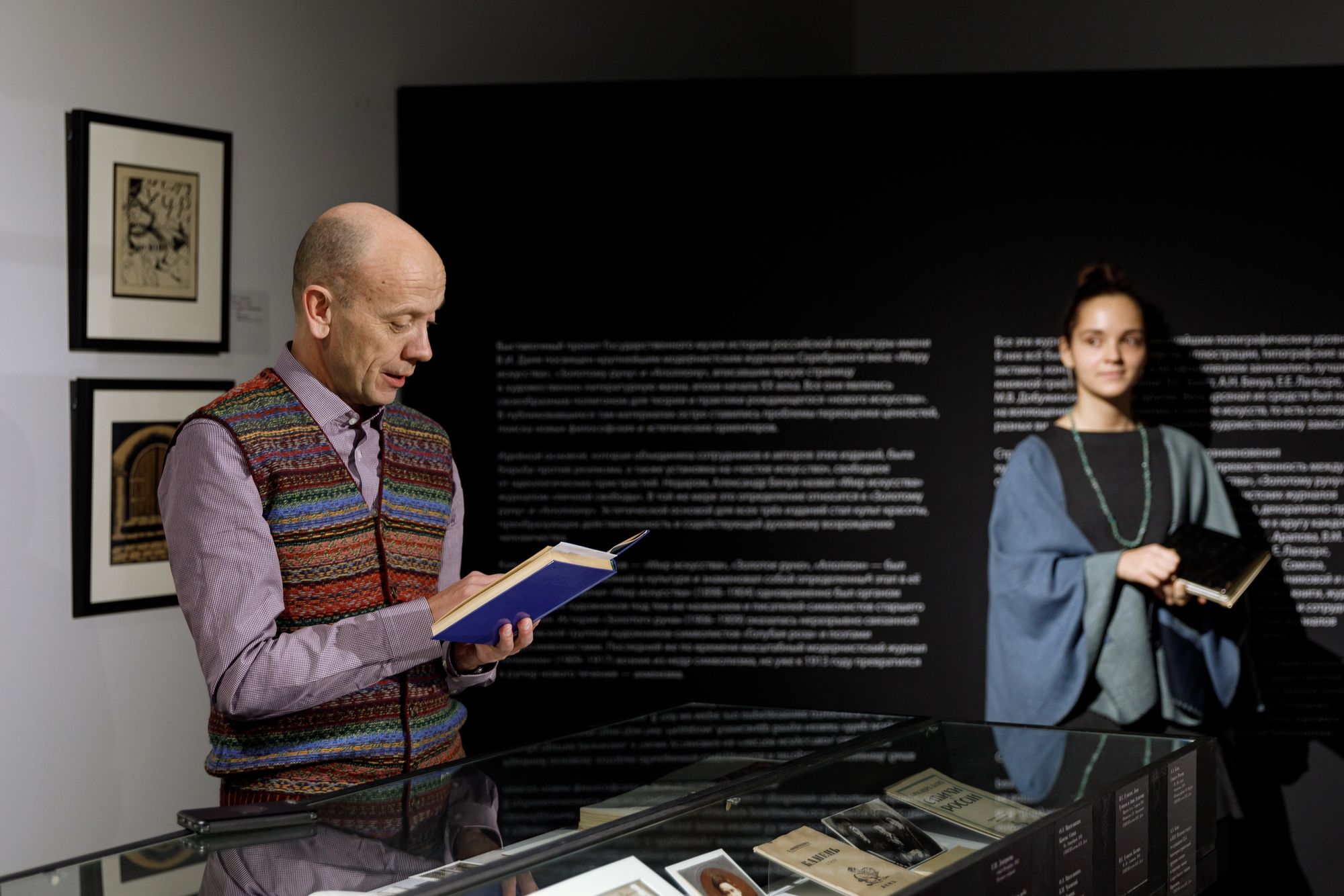

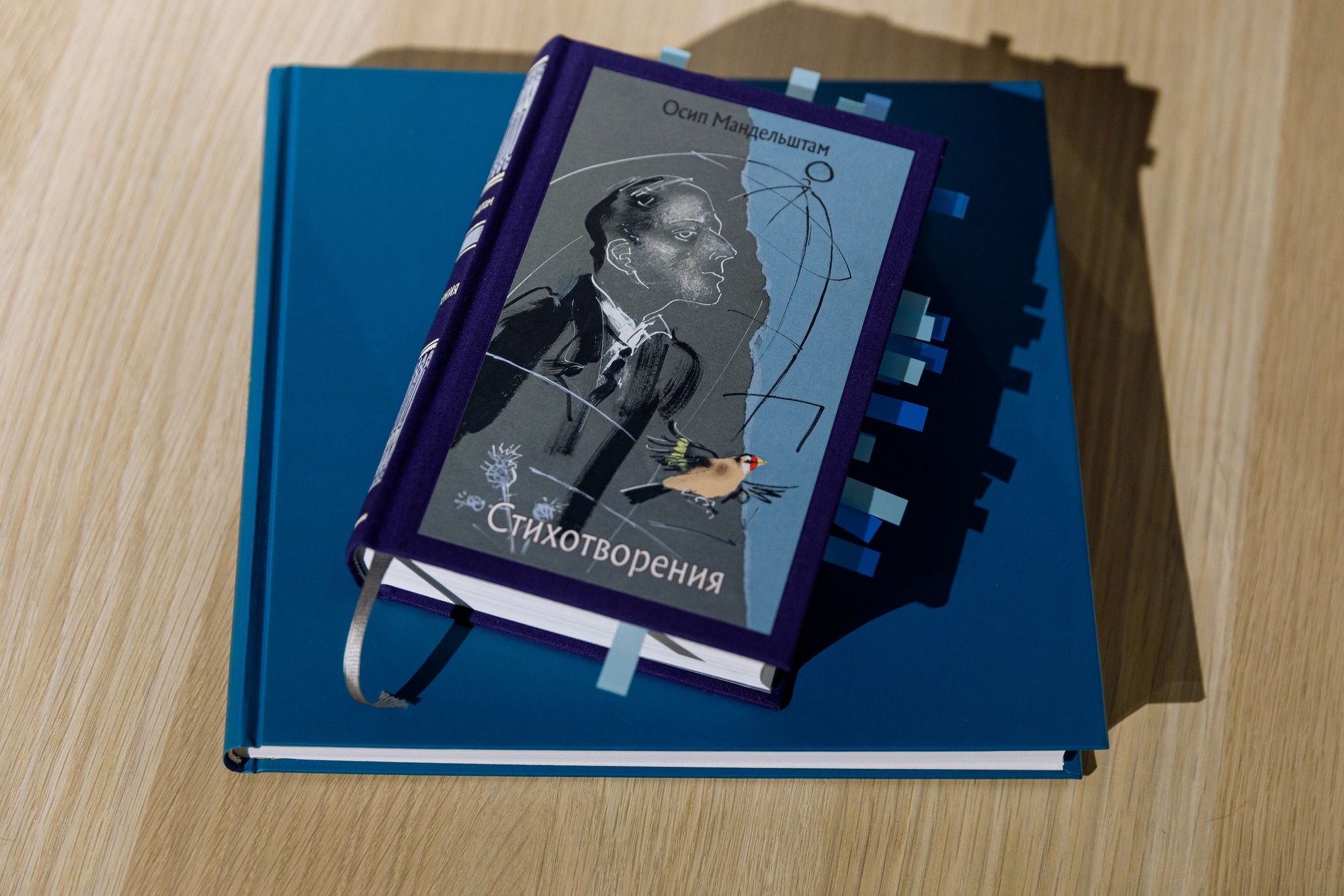

— У нас была выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка и океан». Наши художники решили поговорить об одном из самых трагических персонажей в истории Владивостока. Поэт был сослан в Магадан, его отправили по этапу на железной дороге во Владивосток, где он в пересыльном лагере и скончался. Одного из самых больших гениев в своей истории Владивосток встретил при самых трагических обстоятельствах, которые можно представить. И Мандельштама в городе не чтут, не выделяют из поэтов. Многие не знают, что он похоронен где-то среди жилых кварталов, в общей могиле пересыльного лагеря. На выставке разговор шел не о биографии Мандельштама — мы говорили о его поэзии на основе коллекции Государственного литературного музея и музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Нам хотелось поговорить про Мандельштама, вернуть его в реальность Владивостока, но не в трагическом ключе, когда люди не будут понимать, что с этим делать. Да, он здесь умер, так сложилась судьба. Решили, что поговорить о его стихах — это для Осипа Эмильевича лучший исход, который можно придумать, и ему на «облачке» будет приятнее от того, что люди стремятся понять его поэзию, а не льют слезы среди пятиэтажек, ища его могилу.

Пошли по этому пути и угадали, получили огромную благодарность аудитории. Мы полагали, эта выставка получится сложной и элитарной, на нее почти никто не придет, но ошиблись. Было огромное количество зрителей, особенно молодежи 18-20 лет. Назначать свидания на выставке Мандельштама стало мейнстримом!

— Как вы в целом строите разговоры о прошлом?

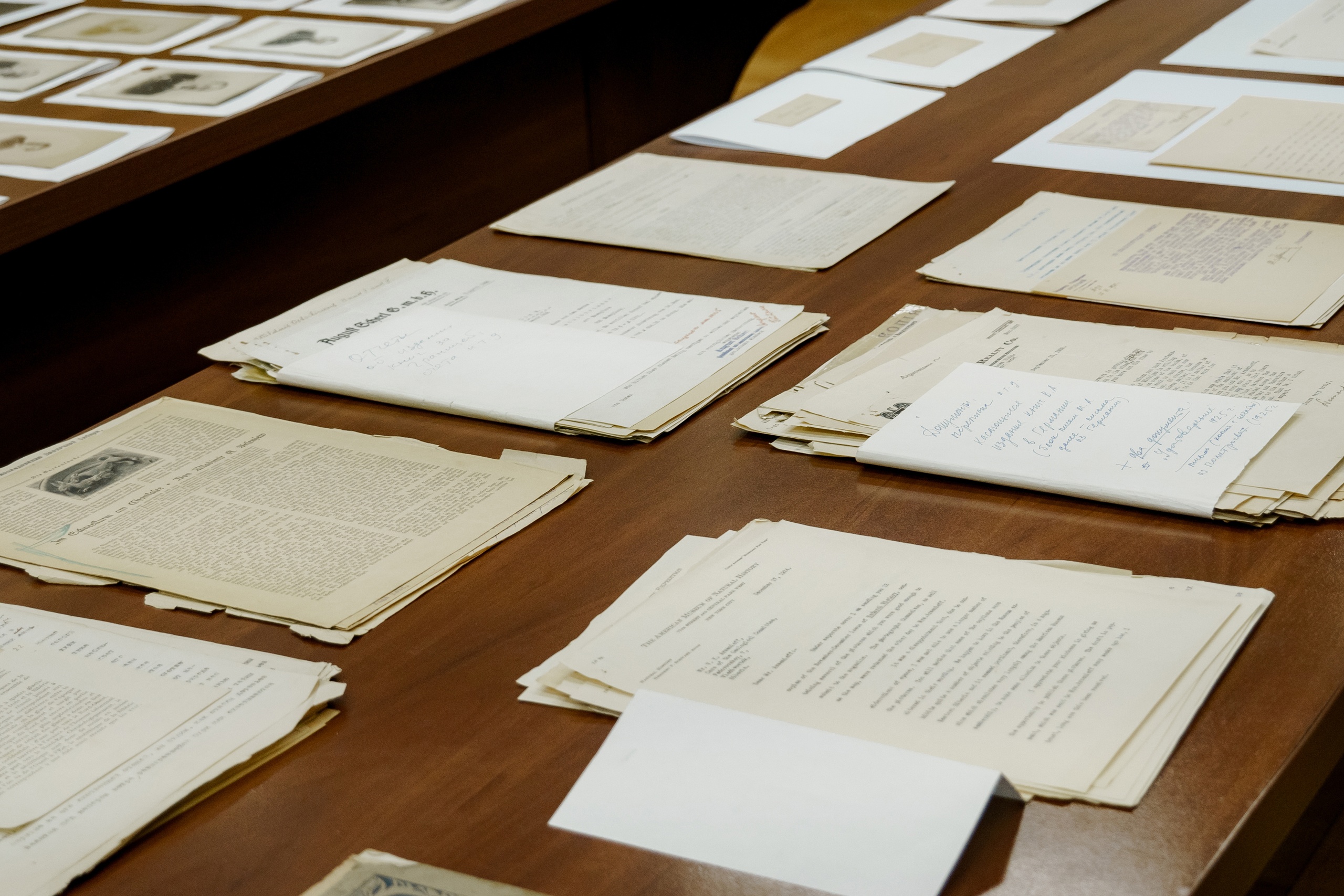

— Можно перессорится, безусловно. Но чем рассуждать, были правы «белые» или «красные», лучше подумать, как это отразилось на наших взаимоотношениях с прошлым. Люди говорят, мол, меня это не касается… А дальше мы спрашиваем о простых вещах. Как зовут твою бабушку, прабабушку, а помнишь ли ты, откуда приехал твой дед, чем занимался твой прадед? И человек быстро оказывается в тупике, у него нет ответов на вопросы про самого себя. Из всех последствий Гражданской войны мы выделяем только одно, на которое обращаем внимание — по отношению к своему прошлому мы выбрали самый простой и самый страшный тип отношений. Мы боимся его, причем настолько, что несколько поколений избавлялось от старых вещей, убирая свой «фундамент», потому что прошлое стало для нас не источником силы, а источником опасностей. Оно таило угрозы, которые могли обернуться смертью для следующего поколения. Что тебе припомнят в годы репрессий, никто не знал. Изолироваться от собственной истории, выкидывать альбомы после всех страшных событий стало тенденцией. Мы во Владивостоке многие вещи находим на помойках. Наследники избавляются от них, не задумываясь. Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться с прошлым в первую очередь со своим собственным. К примеру, если еще жива бабушка, позвонить ей, поговорить, расспросить о чем-то, это уже будет шаг к примирению того, что было поссорено до нас.

Когда говорим о прошлом с детьми, то обращаемся к загадке: один лорд унижал своего политического оппонента фразой: «Да что вы от него хотите, он выглядит, как человек, который вынужден покупать мебель!».

Спрашиваем, что имеется в виду.

Ребята отвечают «У него нет денег!». Мы поясняем — нет, они богатые люди. И тогда дети в тупике — в чем же дело? Рассказываем, унижение в том, что он выглядит как безродный, ему никто ничего не оставил. Быть частью какой-то семьи, рода — подтверждение собственной значимости, опора на тех, кто был до тебя. Многие не задумывались об этих контекстах.

Родовая реликвия делает семью в наших глазах древней, сильной, в этом есть огромный потенциал. Нам нужно смотреть в первую очередь самим в себя, возвращаться к осколкам личной памяти.

Игра со зрителем

— Для развития важно финансирование. Кроме того, что вас поддерживают власти, какие еще практики привлечения денег в музей вы используете?

— Конечно, есть корпорации, которые нас поддерживают. При музее год назад появился попечительский совет. Он не всегда помогает деньгами — иногда административными ресурсами. Будем его расширять. Тем более, что у нас не такое роскошное государственное финансирование, как может представляться со стороны.

— Какие коллаборации, совместные проекты актуальны для музея вообще и для вашего в частности?

— Нет ограничений, кроме Уголовного кодекса и этических рамок. У нас есть два масштабных проекта. Один проходит весной, в мае — это Ночь музеев. Раньше она становилась событием для города, но ее организовывали только мы, сегодня это сочетание ресурсов, в том числе и административных.

Второй — это наш фестиваль, который, наверное, скоро тоже станет городским. Во Владивостоке есть культовый герой, в честь которого наш музей-заповедник назван, это Владимир Арсеньев. Он проповедник, певец нашего края, Уссурийского края, этнограф, просветитель, географ, археолог. Его дню рождения посвящен фестиваль «Арсеньев WEEK». Это неделя событий, объединяющих всех — музейные и театральные площадки, рестораны, которые делают специальное меню. Многое проходит на открытом воздухе — концерты, прогулки.

Каждый раз, когда мы делаем такие большие проекты, город живет ими несколько дней. Даже если человек об этом не задумывается, он оказывается в некотором потоке взаимосвязанных событий, которые инсценированы и инициированы нами. Куда он ходит, что он ест, что слушает, определяет наш проект. Это увлекательная игра становится частью познания горожанами реальности.

Коллаборации у нас возникают самые разные. Мы долго готовились к тому, как начать общение с ресторанами, думали, что мы можем им предложить. Но сейчас репутация музея такая, что для многих уже за честь с нами сотрудничать.

Издательская работа

— У музея есть своя издательская программа?

— Да, она у нас появляется. Но наш бюджет так устроен, что в нее мы можем вложить только то, что сами заработаем, поэтому издаем с меньшей скоростью, чем хотелось бы.

— А что именно издаете, какая у нее концепция?

— Главным образом то, что касается наследия нашего героя. Нам надо было «почистить хвосты», раздать долги предыдущих поколений. Было 150-летие Арсеньева, мы к этой дате вместе с несколькими издательствами выпустили, что могли. Сейчас затеваем серию репринтных изданий, поскольку у нас в музее богатый фонд редких книг, некоторые сохранились всего в одном экземпляре.

Нашу научную деятельность надо наращивать, чтобы мы могли издавать результаты собственных исследований. Это такой «сложносочиненный» процесс, что иногда издаем один раз в год и радуемся, что получилось.

— Выпускаете ли вещи, популяризирующие музей?

— Да, у нас активно работает отдел образовательных программ, издает путеводители по городу для детей. Это целое направление. Мой прекрасный заместитель Александра Осипова со своими коллегами раскрутила работу с детьми до такой степени, что сегодня они без конца что-то связанное с музеем создают, рисуют, разгадывают.

Сложность издательских проектов в нехватке во Владивостоке специалистов. Город кадрово сильно истощен, существующие издательства востребованы. Переманивать сотрудников не хочется. Привозить из других городов не можем — у нас это не приоритетная деятельность. Чего-то удается добиться — и хорошо.

— Какие еще направления хотели бы развить, о каких изданиях мечтаете?

— Пять лет назад нам по поручению президента передали самый большой рукотворный памятник за Уралом — это комплекс Владивостокской крепости. Порядка 120 исторических ландшафтов и 66 объектов уже передано, еще 30 объектов и 200 гектаров земли находятся в процессе передачи. Для сравнения, это площадь почти четверти Владивостока. Влиятельность музея сегодня действительно несравнима с той, которая была 15 лет назад даже просто территориально. Сегодня он взял под охрану сотни гектаров земли, они выведены из-под застройки, освобождены от незаконных объектов, владений. Мы даже, сами этого не зная, положили конец самому большому в России автомобильному рынку «Зеленый угол». Его никто не решался трогать, хотя он себя изжил. Музей вовлечен далеко не только в вопросы просвещения. Сейчас с нами обсуждаются градостроительные процессы, в том числе планы по землепользованию и застройке города. Рядом с объектами памятника ограничена этажность строек. Хотят застройщики того или нет, но с музеем приходится считаться.

Памятник требует изучения и введения в научный оборот. Мы ведем работы, благодаря которым появится серьезный набор архивных материалов. Их хотелось бы издать. Со специалистами по архитектурной фотографии собираемся выпустить альбомы, которые покажут миру, как красива наша крепость.

— Как вы используете эти новые, впечатляющие масштабами объекты?

— Когда нам их только передали, мы задумались: многие воспринимают крепость как сооружение, построенное для войны. Что может быть причиной для людей из сегодня полюбить крепость вчерашнего дня? Как-то, что живет на сопках, на мысах, часто заброшенное, пока не приведенное в порядок, когда-то оставленное военными, превратить в предмет гордости? Надо было придумать ключ для дешифровки этого памятника. Поняли, нет смысла говорить о нем в милитаристской логике — размером орудий, количеством личного состава. Люди ожидают битв, побед, а эта крепость не воевала. На фоне страшных войн ХХ века, где мы побеждали, появилось много мемориалов. Люди подсознательно ждут, что крепость — это значит победа и жертвы, за нее заплаченные. Узнав, что все не так, зритель обесценит нашу крепость. Не воевала — значит, зря построили. Нам нужно было объяснить людям: высший пилотаж — не победа в конфликте, а его предотвращение. У нас крепость, построенная, чтобы сберечь мир.

Отсутствие военных сражений означает, что она блестяще сделала свою работу. Но постоянно повторять это — быстро надоест. Захотелось пробраться на уровень внутреннего мира человека. Зритель — это чаще всего человек с художественным мышлением, значит, лучше художников, писателей, композиторов ему никто не скажет. Нужно задеть уровень эмоций.

В минувшем году мы показали на 13-м Пороховом погребе, объекте крепости на Русском острове, сюиту Карла Дженкинса Adiemus. Она написана как проповедь мира и строится на том, что автор через звуки, взятые из разных культур, перемешав их между собой, сделал произведение, которое словно поется всем миром. Как если бы мы жили в общем согласии. Оно звучит на языке, которого не существует. Кстати, фрагмент сюиты звучит как заставка в фильме «Аватар». Произведение длится больше часа. Мы пригласили лучших его исполнителей, оркестр Новой оперы из Москвы и джазовый хор Свердловской детской филармонии. Такое у нас получилось объяснение, что мы хотим рассказывать о крепости. Даже говоря о военных сюжетах, призвали всех к миру и согласию. Зрители сказали, теперь они будут считать крепость территорией мира. При этом заявили: «Мы хотим, чтобы все городские события были такого качества!».

…Музей поднимает планку себе, у людей повышаются ожидания от нас и от города, в котором они живут. Таким образом, музей всерьез влияет на качество жизни пространства, где он работает.

Виктор Шалай более 20 лет связан с музейной сферой. Из них 13 лет он является директором Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. За годы работы музей сменил краевой статус на федеральный, а в конце мая на международном форуме «Интермузей» в Москве победил в номинации «Музей года» первой Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева.

Также Виктор возглавляет Общественный совет Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ассоциацию музеев Дальнего Востока и Сибири. Занимается просветительской и кураторской деятельностью. В Томск Виктор Шалай приезжал, чтобы прочитать открытые лекции в «Кабинете Пушкинского».

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».