Новое поколение. Екатерина Петроченко: «Основная цель сейчас — просто делать, что нравится»

Екатерина Петроченко громко заявила о себе в 2017 году, когда провела первую персональную выставку «Теплица» вместе с Катей Балакиной в мастерской Владимира Маковенко.

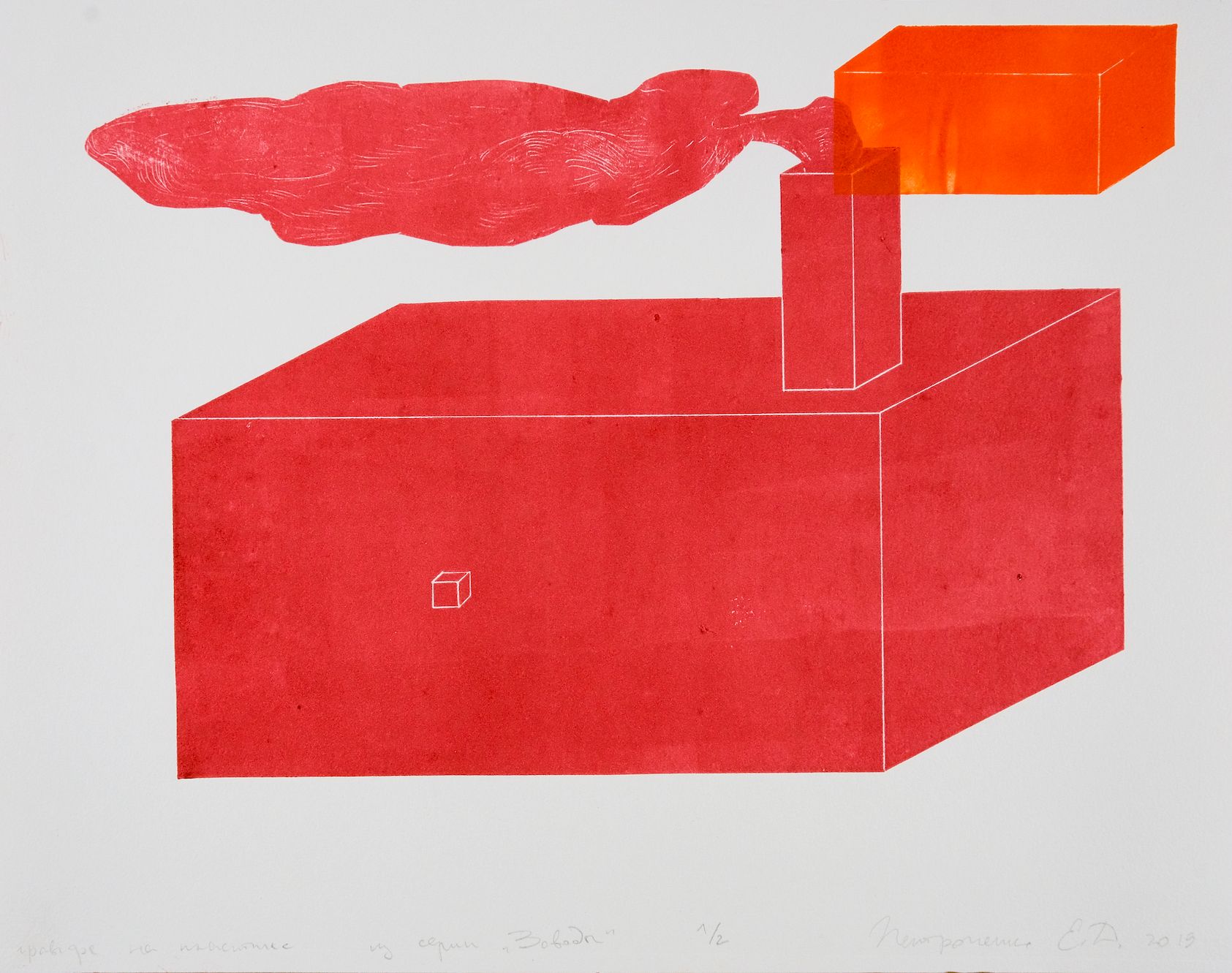

Она рано состоялась как художница, открыв для себя женскую тему, которую до сих разрабатывает. Во время учебы на кафедре ИЗО ТГУ вызывала недоумение коллег и учителей своей лаконичной печатной графикой. После окончания университета поехала в Питер, но осталась в Москве на семь лет. Училась керамике, пережила творческий кризис и вернулась в Сибирь.

Поговорила с Екатериной о том, почему Москва стала для нее домом, как высокими требованиями не загнать себя в угол и почему важно постоянно создавать новые произведения. А также о роли учителей — классического художественного образования и художника и друга Кирилла Басалаева — в ее становлении.

— Как ты оказалась в Томском государственном университете на кафедре ИЗО?

— Я училась в Северске в классе архитектуры и дизайна на художественно-эстетическом профиле. Сибирское художественное комьюнити достаточно тесное, все между собой общаются — наша преподавательница Валерия Радченко и Татьяна Коробейникова дружили. Мне было тринадцать лет, мы делали скульптуры в Горсаду и пошли погреться в мастерскую к Коробейниковым. Это было мое первое знакомство! Я такого никогда раньше не видела. Просто вау! Это был какой-то «Диснейленд» для глаз. Для меня, еще ребенка, это было сильно яркое впечатление. Мне казалось, что это недостижимо прекрасная жизнь: своя мастерская, с огромными окнами, бесконечное пространство для творчества — и всё такое красивое. Естественно, Николай Николаевич (Коробейников, художник — прим. авт.) нам рассказывал истории, всё представление было от него. В будущем, во время учебы, это место уже не казалось мне таким волшебным.

У нас были совместные пленэрные практики с художниками Коробейниковыми и студентами кафедры ИЗО ТГУ. Проект назывался «Белая земля», в рамках него мы, еще будучи школьниками, поехали со студентами в Хакасию на пленэр. Так я познакомилась с кафедрой. Работали мы там все вместе, по вечерами обсуждали работы, писали натюрморты. Это нас сблизило. Татьяна пригласила меня учиться на кафедру. На экзамены я шла уже с чуть большей уверенностью в успехе, чем другие студенты. Но не потому, что у меня была привилегия, никакого «блата» не было. Просто сам факт выбора вуза был определен тем, что есть люди, которых я знаю, которые мне симпатичны. То, что я увидела на кафедре, мне нравилось, я поняла, что мне это интересно, я хочу тут учиться.

Во время учебы был еще вариант поступить в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна по олимпиаде по живописи. Там несколько туров, финалисты приезжают на олимпиаду в Питер, успешно прошедшие ее поступают в институт без экзаменов. Мы с подружкой прошли все туры. Многие мои друзья уехали. У меня был судьбоносный момент — не хватило одного балла. Это был знак. Да и Питер я не очень люблю. Так выбор пал именно на кафедру ИЗО ТГУ.

— Не было разочарований потом?

— Конечно, были. Конечно… Но дело в том, что я занималась у Татьяны (Коробейниковой — прим. ред.) еще на факультативе, она давала нам масляную живопись. И тогда она была более мила с нами, заинтересована в результате и больше уделяла времени. Каких-то «красных флагов» я не увидела, но в процессе обучения на кафедре, когда она начала у нас преподавать, с живописью было большое провисание. Ну, у меня точно. Я очень сильно разочаровалась и расстроилась, что преподавание не происходило.

— Но что-то важное ты же почерпнула во время учебы? Что-то такое, что помогло потом осознать себя художником.

— Прямо во время учебы? Я думаю, что важна была именно художественная среда, в которую помещается маленький человек и продолжает развиваться в дружелюбном пространстве. В процессе обучения, если происходит обсуждение, отклик, то появляется желание больше делать. Когда мы хотели работать, могли попасть в мастерскую. Есть доступ к станкам. Это было классно. В это время больше всего на меня повлияла Светлана Ассонова. Она помогла мне сделать первые шаги в печатной графике.

Потом появилась Евгения Мельченко, ее студенты делали гравюры на картоне. Я увидела — чуть ли не в палитрах валялись оттиски. Мне очень понравилась фактура. Я в нее вцепилась, спрашивая: «Что это? Как это сделано?» Я хотела это знать, и мне объяснили. Дальше я сама погуглила в Интернете, посмотрела, наткнулась на людей, которые занимаются печатной графикой. Это были художники из Строгановки, которые адаптировались под современную графику. Я смотрела, как они делают, почитала, как грунтовать картон, как резать его, что используется в качестве инструментов. Поговорила со Светланой Геннадьевной (Ассоновой — прим. ред.), она мне посоветовала материалы, очень сильно помогла. Я начала самостоятельные эксперименты.

На первом этапе мне казалось, что я делаю что-то за пределами допустимого в искусстве, что это какое-то баловство. Первые работы, которые я показывала на просмотрах, Светлане Геннадьевне нравились, и она направляла меня. Все остальные преподаватели негодовали. Возможно, потому что это было слишком наивно, непонятно им. Я столкнулась с сопротивлением на кафедре. Виктор Михайлович (Мухаметшин, художник и преподаватель — прим. авт.) вообще не заценил, прямо был возмущен. С ним возник общий негативный фон. Меня это очень раззадорило: «Я делаю что-то непонятное, это никому не нравится, значит, я хочу еще что-нибудь такое поделать». И я стала больше работать, переключилась с картона на вспененный пластик ПВХ. Стала делать гравюру на нем в технике «сухая игла». Она более архаичная, понятно, что это заехало.

— Получается, ты довольно рано, еще во время учебы, поняла, чего ты хочешь? Или нет? Ты хотела заниматься именно печатной графикой?

— Я не думаю, что сразу поняла, чего хочу. Все началось просто с приятной мне фактуры. Я ее увидела и поняла, что мне это нравится, я хочу узнать, как это делать, и хочу с этим соприкасаться. Со станком очень круто работать. С одной стороны — ты четко зажат в форму, которую ты делаешь. Если ты вырезал птичку, у тебя не получится отпечатать дерево. А с другой стороны — это супер-свободная и подвижная техника, в плане того, что внутри этой формы с помощью растворителя, каких-то эффектов ты можешь создать абсолютно любую фактуру, любое пятно и невероятное количество повторений, комбинаций одной формы. Эта техника может быть случайной и свободной, несмотря на жесткость формы, которую ты выбрал. Все, что у тебя получится, даже если ты будешь делать один и тот же оттиск на множестве листов, будет живописно. Есть невероятное количество вариаций просто одного листа. У него будет немного живописный край, даже если ровно накатаешь краску — это все равно будет вариация. Такой процесс как будто немножко снимает с тебя ответственность.

— Тебе не кажется, что эффект свободы происходит от того, что ты не профессионал? Ты сама всему научилась. Я была на «Челюскинской даче», где собираются графики-педанты, которые делают все четко по технологии. И когда они увидели, как я свободно делаю свою первую сухую иглу, они все удивились и возмутились. А так можно? Я почувствовала, что эта моя внутренняя свобода, от того, что я просто не профессионал, я чего-то не знаю и могу себе позволить делать то, что мне нравится.

— Я понимаю, о чём ты говоришь, я с этим сталкивалась и за этим наблюдала. Все-таки кафедра ИЗО — это не «репинская академия», то есть каких-то жестких стандартов не было, но всё равно все, кто приходил в печатную мастерскую в момент, когда я печатала, пытались меня вернуть на путь истинный и говорили: «Катя, так нельзя! Катя, это брак». У меня были моменты, когда я проседала, считая, что это брак и так нельзя. Но в какой-то момент я возвращалась и понимала, что прелесть всех открытий, она на пути, как ни странно, непрофессионала. Что-то среднее между идеально выточенной формой и полным хаосом. Все равно у тебя есть базовые знания технологий. Важно знать и понимать, где пространство для хулиганства.

— Очень трудно, мне кажется, когда ты студент, понять, что ты хочешь выразить и с какими темами работать. Как скоро ты пришла к женской теме?

— Мы вернёмся тогда к нашему с Катей Балакиной проекту «Теплица», когда у меня произошло понимание всего происходящего. Мы просто разложили все, что было в папках, все, что было в мастерской. Собрали и попытались понять, что мы сделали вообще, что объединяет наши работы. Нам казалось, что это все супер-несобранное и хаотичное, из разных временных промежутков, из разных настроений. Где-то был откровенный брак, который стал работой. Но стало ясно, что через все наши произведения красной нитью проходит именно женское — саморефлексия, самовосприятие. То есть, женские, девичьи переживания о том, что все меняется, ты меняешься. Это про переживания о своей внешности, о своем теле, о паре лишних килограммов, первом седом волосе, про первые разочарования в жизни. И все это объединяло листы, которые мы разложили.

— Получается, вы сами себя прокурировали, в тот момент вы придумали концепцию. Насколько изменилась теперь твоя концепция и женская тема? Она претерпела какие-то изменения?

— Преобразовалась. Женская тема, конечно же, осталась, но очень сильно изменились мы, в частности — я. Что-то осталось неизменно, наверное: мы также особо не думаем о том, что мы делаем в этом мире. Просто как льется, так и делаем. Потом уже думаем, что из этого оставить. У меня бывает: я делаю какую-то серию, некоторые работы я прямо категорично откладываю, как что-то неприемлемое, а потом, когда нахожу их, думаю: «Господи, а почему я их убрала? Что не так? Все нормально».

Но неизменно я делаю что-то, а потом уже... В сложное время у меня были периоды, когда я лишилась той легкости, которая была в начале, и загнала себя в рамки. Я должна делать что-то очень понятное, очень капсульное. Если это серия, она должна быть очень структурированной. Условно, я должна создавать только синие или розовые серии. Я не могу просто что-то сделать, мне нужно довести это до конца, то есть нужно обязательно отснять, заархивировать, структурировать. Это отнимало очень много сил и эмоций. В итоге то, что я бы хотела делать, я не делала, потому что думала о систематизации. В какой-то момент я ушла в самобичевание с мыслями: я не должна ничего делать, потому что я не довожу до конца. У меня был жесткий серьезный кризис. А ничего я не делала, потому что мне казалось, что это недостаточно понятно. Я думала: «Кто вообще выставляет эти правила? — Никто. — Зачем я их выставила и сама себя загнала в эти рамки?» Постепенно я стала возвращаться к себе ранней. Но был такой период, когда было тяжело договориться с собой.

— То есть самоархивация тебя привела к кризису?

— Да, самоархивация привела меня к кризису. Это было психологически тяжело. Я загналась и долбила, долбила, долбила в эту точку. Потом думаю: «Зачем? Почему вообще? Ты сама это придумала, сама расстроилась. Ну Кать». Как-то потихоньку я стала понимать, что нужно легче к этому относиться. Но это длилось несколько лет.

— Но польза от этого была какая-то?

— У меня все четко было структурировано, я знала, что где находится и хранится, куда и что я отправила. Все было понятно, классно, но... Собственно, возвращаясь к тому, почему художнику нужны кураторы, менеджеры, помощники и ассистенты. В начале пути, когда кто-то говорил: «У меня есть ассистент». — я думала: «Фу, ну ты не трушный, что у тебя рук нету, что ты не можешь сам все сделать?!» Мне казалось, что это какое-то читерство, ты же художник, ты что ли не можешь скотч сам себе наклеить?

На какое-то время, кстати, меня наняли помогать одному художнику, кажется, к венецианской биеннале надо было что-то сделать. И, собственно, меня уволили через один день. Художник мне сказал: «Слушай, Катерина, ну очень прикольно с вами придумывать композиции, очень нравится мыслить, но мне надо скотч ровно клеить». Я расстроилась, думаю: «Скотч, надо ровно клеить...» Сейчас я, конечно, понимаю, что это все ерунда. Да, художнику нужны обязательно помощники. Художник должен заниматься искусством, не структурированием, архивацией, хранением. Если есть возможность, то обязательно это нужно делегировать. Я думаю, мало кто задумывается о том, что ему нужен помощник. В Сибири кто-нибудь задумывается?

— Я задумываюсь, мне нужно два личных помощника... Но вернемся к «Теплице» ненадолго. Мне кажется, это было таким важным, знаковым событием для тебя тогда — персональная выставка. Как ты теперь к ней относишься? Дала ли она тебе что-то?

— Безусловно, да. Я отношусь к ней, скорее, не как к выставке, а как к истории, связанной с искусством в моей жизни, истории, когда мы действительно что-то задумали и довели от начала до конца. В случае, когда ты женщина, это бывает иногда сложно, поэтому я невероятно рада. Возвращаясь к этому воспоминанию, сама себе ставлю в пример: «Катя, вот смотри, захотели, сделали, классно, давай почаще так». Для меня это стало важным событием в жизни. На своем дальнейшем пути я часто сталкивалась с людьми, которые мне говорили, что они там были, им понравилось, было классно. До сих пор получаю обратную связь, несмотря на то, что это было давно. Мне очень приятно от мысли, что кого-то это так же порадовало и взбудоражило, как и меня, что это было кому-то полезно и кому-то важно.

— Это было однозначно полезно и классно. Меня до сих пор иногда спрашивают, почему больше никто не делает выставки в мастерских.

— Это действительно та идея, которая родилась и была сделана за пару дней. У нас есть очаровательная история с Катериной (Балакиной — прим. ред.), связанная с Германом Преображенским. Первый день мы искали пространство для выставки, почему-то Катерина связалась с ним. Был молчаливый просмотр всех работ. Он нахмурил брови и сказал, что есть пространство, все будет, но осенью. Я не помню, то ли она вслух сказала, то ли мне, но у меня эта фраза выгравирована на сердце: «Осенью? Да осенью я рожу уже!» Я с нее [с фразы] смеюсь до сих пор. То есть, был июнь, значит осенью она явно не родит.

Но время шло, а помещения все не было. Тогда возникла идея выставлять прямо в мастерской. Мы тогда тесно дружили с Вовой (Владимир Маковенко, художник — прим. авт.). Попросились к нему, он не отказал. Оставалось только одно «но»: было очень страшно. Мы ничего такого никогда в жизни не делали, с людьми особо не общались. У нас не было комьюнити, почитателей, друзей или тех, кому нравилось, что мы делали.

— Ну, была пара-тройка друзей.

— Я к тому, что не было какой-то сформировавшейся среды: мол, мы делаем культурное мероприятие, проходите к нам — ее приходилось изобретать с нуля. У меня на полном серьезе было опасение, что в день «икс» просто никто не позвонит в дверь. За час до того, как должны были прийти люди, мы перекрашивали стену, потому что не понравился цвет, а за два часа мы вызывали «мужа на час», чтобы он прибил полку. Очень женская выставка с «мужем на час».

— Не, ну слушай, было классно — шампанское, лёд...

— Как я мечтала в своих влажных детских фантазиях, мы поставили ведро льда. У нас не было красивого ведра, это было какое-то Вовино. Очень страшное из мастерской. Я тогда поставила себе цель — наморозить ведро льда. Мне кажется, когда я уехала, я оставила Вове полный морозильник льда. Но ведро льда получилось!

— Есть вопрос про Кирилла Басалаева. Он и на выставке был. Мне казалось, что вы с ним тесно общались еще в Томске и потом в Москве. Интересно, он, как более старший художник, что тебе дал?

— Кирилл Сергеевич — бесконечная кладезь вдохновения, хотя он не из тех людей, кто говорит одухотворенные вещи, но в самые темные времена, в самые черные, Кирюха был тем человеком, может быть, неочевидным для себя, кто меня больше всех поддержал и помог. Он один из немногих, кто верил в меня именно как в художницу и говорил, что нужно работать, не останавливаться. Во многом всё, что я делала и делаю — это заслуга Кирюхи. Он мой реально дорогой друг.

Мы познакомились через рабочее сотрудничество. Он работал раньше с фигуративом — портретами на холсте. В один из дней мне позвонила на тот момент его подруга, с которой мы были знакомы, и спросила не хочу ли я поработать с Кириллом для его серии. Я сначала очень сильно испугалась, потому что Кирилл был старше, он был странным, шумным, источал очень много звуков. Но я подумала, что это был бы интересный опыт — сделать то, что я никогда не делала, и поработать с Кириллом. Это вылилось в несколько лет сотрудничества. Саша (Клокова, солистка группы The Jack Wood, впоследствии участница панк-рок-группы Pussy Riot — прим. ред.) придумывала просто потрясающие, какие-то крышеносные образы в тандеме с Кириллом. Мы снимали и в прудах, и под прудом, и в подвале с плесенью — были разные сюжеты, которые Кирилл фиксировал, а потом переносил на холст. Все это было в соавторстве.

— А ты что делала?

— Я была лицом. То есть, потом прошла выставка «Холл». Там, насколько я помню, было несколько художников, в одном из залов выставлялись работы Кирилла, большая часть — это мое лицо. Естественно, абсолютно неузнаваемо в этих потрясающих, экспрессивных потеках.

— И потом ты переехала в Москву. Расскажи, зачем?

— У меня не было в планах переезжать в Москву. Не было такого: я всю жизнь мечтала переехать в столицу или типо, к чёрту всё это, хочу жить в Москве. Нет. Я жила тогда черт пойми где. Последние дни, собственно, перед выставкой «Теплица», я ночевала прямо на диване, где была экспозиция. Вова сказал, что он будет делать ремонт — разбирать полы и строить второй ярус. Я решила поехать в Питер, увидеться с друзьями, весело провести время, а по дороге заехать в Москву. Спустя месяц я поняла, что я все еще в Москве. До Питера я так и не доехала. Мы пили пиво на Чистых прудах и я решила поступать в Строгановку.

Ну и все, я поступила в институт и решила, что какое-то время буду жить в Москве, потому что планов на Сибирь у меня особо не было. Это не было осознанным решением. Я просто решила так провести ближайшее время. И задержалась, получается, на семь лет.

— Ты успела поучиться в двух местах, в двух мастерских.

— Я училась в Высшей школе дизайна у Милы Ершовой. Очаровательная, прекрасная женщина, ничего плохого не могу о ней сказать. И в мастерской у Бориса Трофимова.

— Ничего не закончила?

— Нет, ничего не закончила.

— Но как художник, с точки зрения технологий, ты узнала для себя много полезного, нового? Ты же там продолжала заниматься печатной графикой?

— Да, но в «Вышке» я не попала в среду, то есть там мое ручное было не очень понятно и уместно, потому что я училась на дизайне и контенте, мы делали книги и печатали их. Я пыталась свою печатную графику интегрировать в многостраничные истории. Это бы круто получилось, если бы я умела верстать, но я абсолютно не умела. Каждый раз на просмотре меня сильно ругали. Я очень близко это воспринимала. Не хватало опыта именно в типографике. Мне было очень интересно, очень прикольно за всем этим наблюдать. Конечно, в большей степени я шла за средой, за знакомствами, коммуникацией, чтобы погрузиться в то, что происходит в этой жизни, потому что это была магистратура — люди моего возраста, которые до этого где-то учились, которые что-то знают, происходит нетворкинг, открытие выставок. Тот же Кирилл (Басалаев — прим. ред.) с одним из своих друзей, которого мы невероятно любим, познакомился в Институте проблем современного искусства. Их история началась с потрясающей фразы на паре, когда он подсел к нему и сказал: «Давай сбежим». И они сбежали на какое-то открытие. Вот за такими историями, я думаю, я и шла туда.

— Были проекты в Москве, которые ты сейчас бы выделила как важные?

— Я думаю, что в большей степени нет. То есть все, что происходило со мной в Москве с точки зрения искусства, то, что я делала, сейчас для меня важно в меньшей степени. Я повторю, что отчасти я задавила себя саморефлексией, увидев, насколько потрясающе структурированный и понятный мир вокруг, как делаются выставки. Я столкнулась с тем, как происходит организация в больших городах, смотрела, как строится экспозиция — мне всё это было интересно. Я считала, что и мне нужно делать так, но я не понимала, что, если ты один маленький, ты не можешь начать сразу выдавать такой уровень. Я же, увидев всё это, начала требовать от себя чего-то столь же восхитительного. И в какой-то момент загналась, просто перестала работать, оказавшись в ситуации, где я расстроилась, что у меня не получается за секунду сделать так же дорого, красиво и прекрасно, как у людей, которые учились этому 20 лет, а я занимаюсь всего несколько минут. Это я сейчас понимаю, но тогда для меня это была трагедия. Именно объем информации, красоты и всего происходящего вокруг в тот момент абсолютно задавили меня. Накладывались и всякие другие сложности в жизни, и искусство закономерно просело.

— Это как-то повлияло на твоё возвращение?

— Нет, абсолютно никак не повлияло. В момент, когда я вернулась, я уже пережила это, уже справилась, начала снова работать, что-то показывать, появилась в информационном пространстве. В тот момент отъезд из Москвы был для меня закономерным решением. С точки зрения совокупности всех обстоятельств, происходящих в мире и с моим окружением, и с друзьями, и с моей семьей. Это было то решение, о котором я не жалею. Но я не могу сказать, что я до конца вернулась сюда. Я чувствую отчасти, что это какие-то каникулы. Когда я сейчас приезжаю по работе в Москву, испытываю очень странное ощущение — в первые минуты, когда я выхожу из аэропорта, я думаю: я дома. Стоп! Я стала воспринимать это как дом... Не могу сказать, что Москва была супер-комфортным местечком для жизни и реализации. Я очень много там пережила, мне было тяжело, но на подкорке, на уровне интуиции по возвращении туда я почувствовала облегчение, расслабление — такое же, когда ты возвращаешься домой. Хотя в Сибири не происходит что-то ужасное, но почему-то именно Москва стал моим домом.

— А пока ты жила в Москве, ты следила за тем, что происходит в Томске? Или уехала и пофиг?

— Не могу сказать, что я целенаправленно следила, что-то проскакивало из инфополя, и я наблюдала.

— Как ты пришла к керамике? Это было тоже связано с кризисом?

— К сожалению, да. Я снимала квартиру тогда с художницей Лилианой, она сейчас в Нью-Йорке, по-моему. Она была такая заводная, ей все очень нравилось, она все хотела делать. И у меня было ощущение, что она [в роли] «сумасшедшая жена», потому что я приходила с работы, «с завода», а она: «Я запекла утку с яблоками, вот у меня новая серия работ, я делала объект, делала скульптуры, вечером открытие…».

В какой-то момент у Лилианы образовался интересный проект, она перестала появляться дома. А я была в своих мыслях. Проходил месяц, второй... Я поняла, что даже не могу ходить на работу. Мне очень грустно. Я просела по деньгам, но отказалась от работы, хотя понимала, что мне нужно выбираться из этого, выходить из дома, что-то делать. Иначе я просто здесь, в этом доме, останусь... Мы жили тогда на первом этаже напротив французского посольства на Полянке. Он в листве, и я сижу постоянно в квартире, в тени этой листвы, как будто меня никто не видит, как будто я в каком-то коконе. Я вижу каждый день людей, проходящих по улице, они идут такие красивые, довольные жизнью, а я медленно умираю, глядя в окно. Я решила, что мне нужно что-то делать руками. Рисовать я не могу, потому что у меня не получается. Я разочаровалась во всём...

В тот момент я увидела в интернете курс «Основы керамики» из 10 занятий. «Ничего не знаю об этом, но хочу узнать», — подумала я. Собралась с мыслями и постепенно, несколько раз в неделю, выходила на занятия. После окончания курса я договорилась с мастерской, что буду там заниматься за небольшое вознаграждение, они предоставляли расходники, делали обжиги, со временем можно было у них арендовать полку. Это, как я говорила, нанять керамическую горничную. Ты оставила на полке, через какое-то время девочки сами выставили температуру, обожгли, поставили тебе на полку. Мне очень нравилось, что было максимально пространство для творчества. Я фокусировалась только на эскизах и на том, какую массу мне использовать, какие глазури нужны. Все остальные технические вопросы решались за меня. Это было божественно! Но со временем я столкнулась с тем, что, так как я пришла в керамическую мастерскую не в лучшем своем эмоциональном состоянии, то впоследствии это место стало ассоциироваться с тяжелым грузом. Спустя года полтора я прекратила ходить в мастерскую. Но ее я также люблю, потрясающее комьюнити — самоорганизация людей, которые хотели что-то делать и у них получилось.

— Ты не хочешь влиться в наше керамическое сообщество? Есть керамические мастерские, где Лиза Клеванцева занимается керамикой.

— Я думаю, что это было бы интересно и хорошо. Но я не думаю, что я хочу работать с керамикой сейчас. Важный момент — там нет удручающего академизма?

— Нет, нет, нет. Лиза — горный инженер по образованию. Она бросила писать диссертацию в Томском политехе и занялась керамикой.

— На сегодняшний день мне удалось немного отпустить поводок. Я подумала, что я хочу рисовать, лепить — делать всё понемногу, но не загоняться. Основная цель сейчас — делать просто то, что нравится. Теперь я стараюсь делать, когда мне что-то пришло в голову, не забивать на это, а сразу делать. И это очень круто работает во всем: с бытовыми делами и с искусством. Проблема именно моего провисания в том, что я придумываю себе в голове, как это должно быть и пытаюсь довести до идеального. Идеального не существует, конечно же, но в моменте, когда это происходит, я этого не понимаю.

Поэтому совет себе и всем: если что-то хочешь сделать, то делай сразу. Сделаешь быстро и плохо, потом переделаешь. Но, главное, сделай, пусть это будет уже в каком-то виде, начнет существовать в пространстве, это будет двигать и заряжать на то, чтобы делать что-то дальше. Мозг вообще по-другому начинает работать, он как будто благодарит тебя. А когда ты долгое время что-то придумываешь и не делаешь, он как будто говорить: «Я не буду ничего придумывать, ты злая какая-то». Но когда ты что-то делаешь, он уже: «Класс, можно еще что-нибудь придумать». И со временем ты обнаруживаешь себя в комфортном для себя мире, который ты сам построил.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

.jpg)