Библиотекарь с характером. Кем был Степан Кузнецов, хранитель Научки ТГУ

Степан Кузнецов — яркий, но незаслуженно забытый персонаж томской истории.

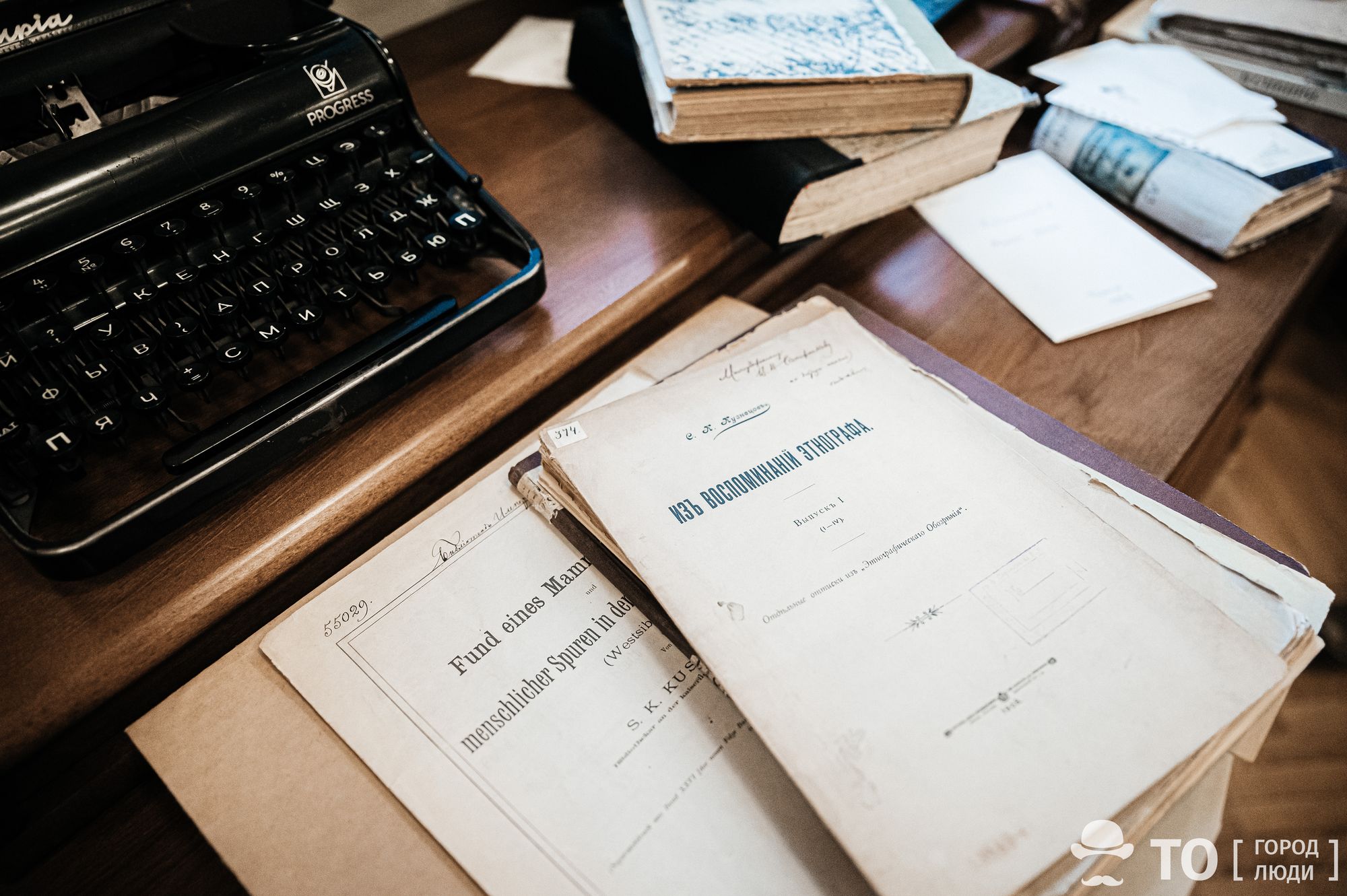

За два десятилетия в городе первый библиотекарь Императорского томского университета успел создать потрясающе объемный каталог на сто тысяч книг, открыть Тоянов городок и переругаться с половиной местной интеллигенции.

К 140-летию начала его работы в Томске вместе с директором Научной библиотеки ТГУ Артемом Васильевым рассказываем десять ярких историй из жизни Степана Кузнецова.

История первая. Краевед из Малмыжа

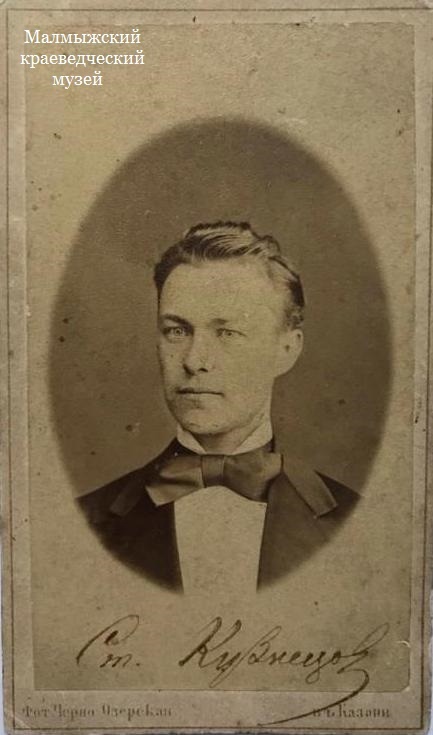

Степан Кузнецов родился 30 июля 1854 года недалеко от города Малмыж, на юге Вятской губернии. Отчасти место определило его судьбу.

Исторически это были марийские земли, вошедшие в конце XVI века в состав Казанского уезда. Росший в бедной крестьянской семье Кузнецов с детства слышал марийскую, удмуртскую, татарскую речь, учился читать «по-черемисски» у дедушки на пасеке, видел повседневную жизнь представителей других народов и интересовался краеведением. Первую статью, которую Степан написал еще в казанской гимназии, он посвятил истории «села черемисского» Малмыжа. По сути, с этого небольшого исторического очерка, опубликованного в местных «ведомостях», и началась научная карьера Кузнецова.

После окончания гимназии в 1873 году Кузнецов поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. Помимо учебы, Степан вел исследовательскую деятельность: каждое лето на каникулах студент ходил пешком из Казани в Малмыж — а это больше ста километров!

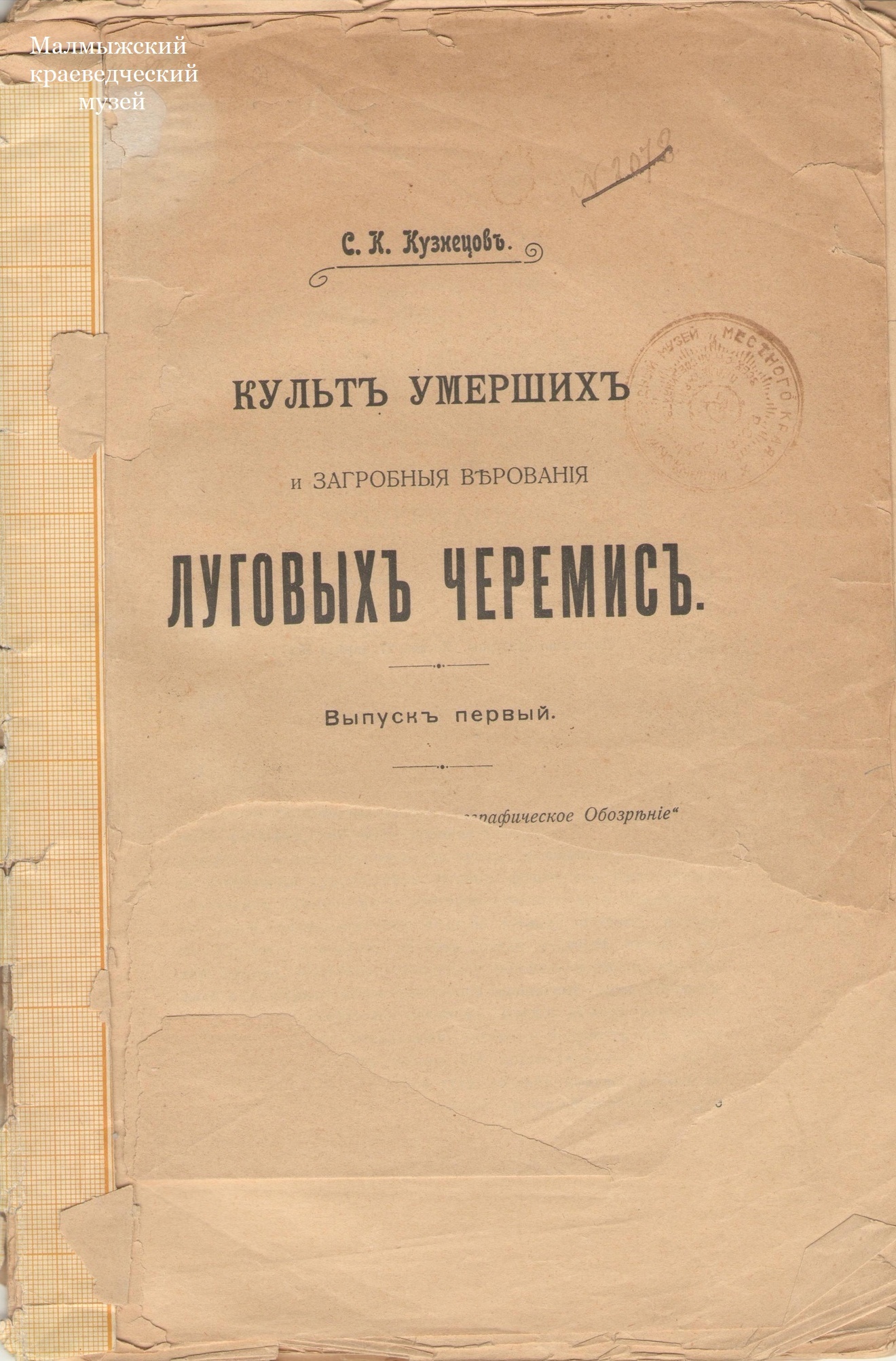

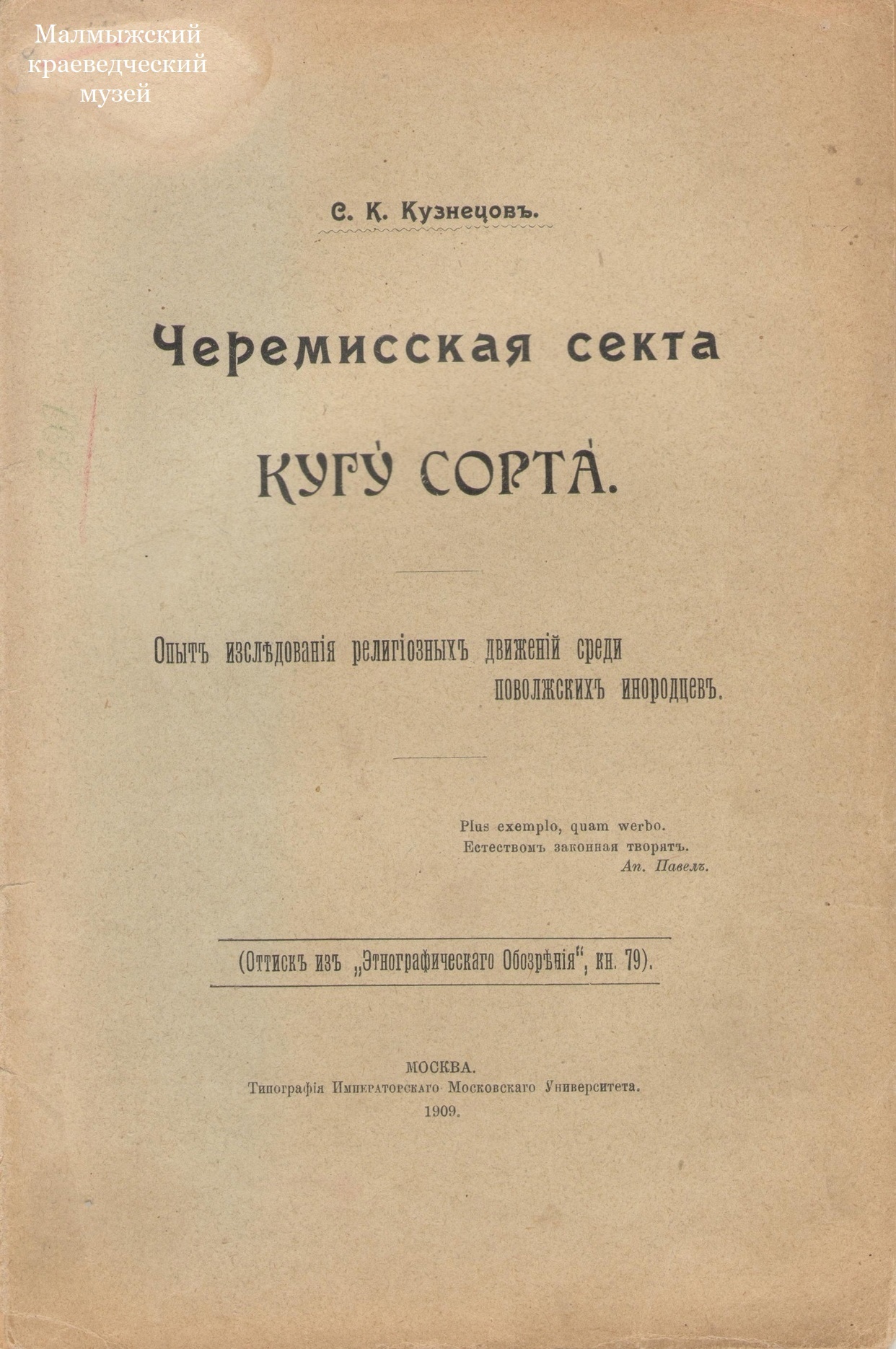

По пути Кузнецов общался с местными жителями и собирал этнографические материалы. Интерес к культуре поволжских народов сохранился у Степана на всю жизнь.

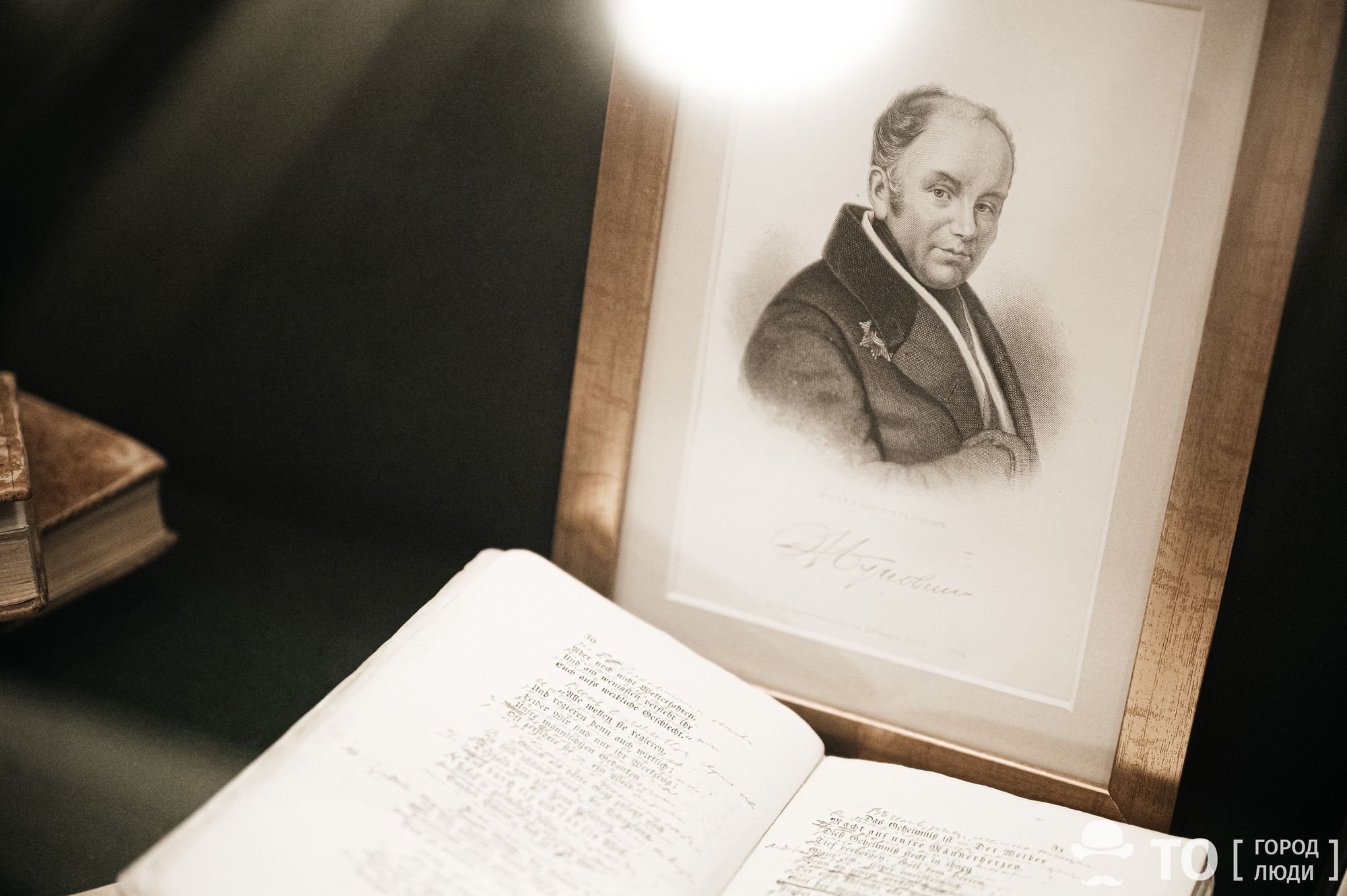

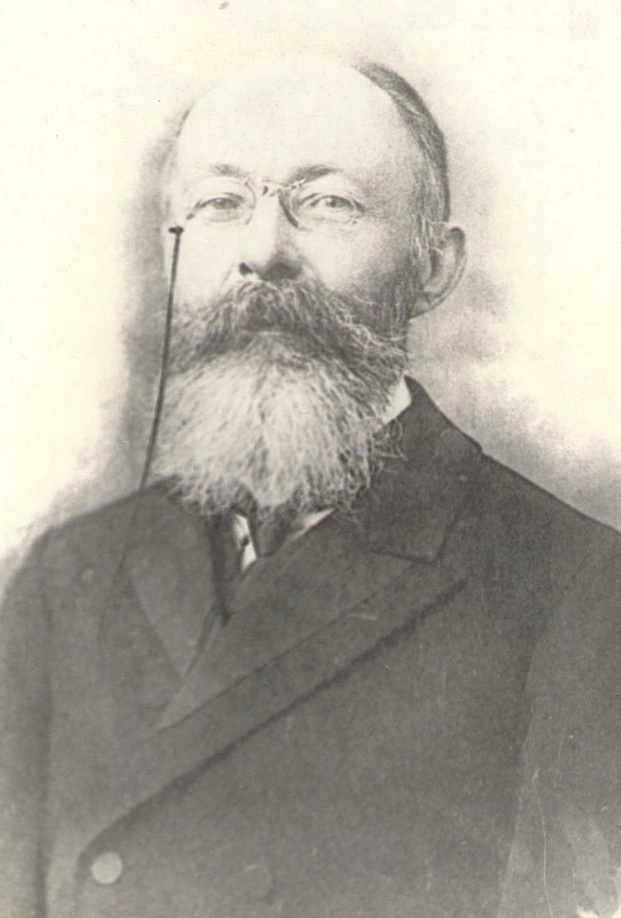

— Для библиотеки Кузнецов важнейший человек, его портрет ныне висит в нашем старом здании, и мы в прямом смысле пользуемся плодами его трудов здесь. Но за пределами библиотеки его, наверное, помнят больше, как ученого, нежели библиотекаря, — рассказывает директор НБ ТГУ Артем Васильев. — Он внес огромный вклад, во-первых, в этнографию, став одним из первых исследователей поволжских народов — черемисов и вотяков, ныне марийцев и удмуртов. В одной из статей о нем писали, что до сих пор нет такого разнопланового исследователя этих народов — и по масштабу, и объему работ. Плюс, его чтят как археолога: он совершал археологические поездки по всему Поволжью и стоял у истоков археологических раскопок в Томске.

История вторая. Сотрудник университета №2

После окончания учебы карьера Степана вполне успешно складывалась там же, где он и учился — в Казани. Он стал хранителем музея этнографии при университете, защитил диссертацию по римской словесности, параллельно писал научные работы по этнографии и археологии.

И вдруг в 1885 году Кузнецов вместе с женой уехал в Сибирь: к этому моменту в Томске заканчивалось строительство первого за Уралом университета, где Степан и станет работать библиотекарем.

Есть несколько гипотез, почему Кузнецов решил поехать в Томск и стать библиотекарем, но они не находят документальных подтверждений, — отмечает Артем Васильев. — Первая: в обществе археологии, этнографии и истории при Казанском университете Кузнецов познакомился с Василием Флоринским, и тот позвал Кузнецова в Томск.

Вторая гипотеза более сложная: Кузнецов происходил из семьи достаточно бедной, крестьянской, подрабатывал учителем, давал уроки греческого языка, чтобы поддерживать семью. Есть даже сведения, что он поступил в музей хранителем по финансовым соображениям. Конечно, в этом смысле сибирский университет был более выгодным — он давал повышенное жалование приезжим сотрудникам.

Но можно ли все сводить к экономике? Возможность начать новое большое дело — тоже объяснение. Сами томичи во время строительства университета удивлялись и гадали, кто отважится ехать в далекий сибирский университет. В одной из статей в «Сибирском вестнике» отвечали так: те, кто хотят сделать карьеру, или те, у кого она не удалась. А в скобках размышляли о том, что, наверняка, кто-то захочет изучать сибирский край.

Чем руководствовался Кузнецов в своем решении, однозначно сказать нельзя, в литературе нет ответа на этот вопрос. Но фактически он стал вторым приглашенным сотрудником нашего университета после Порфирия Крылова, который приехал в Томск чуть раньше.

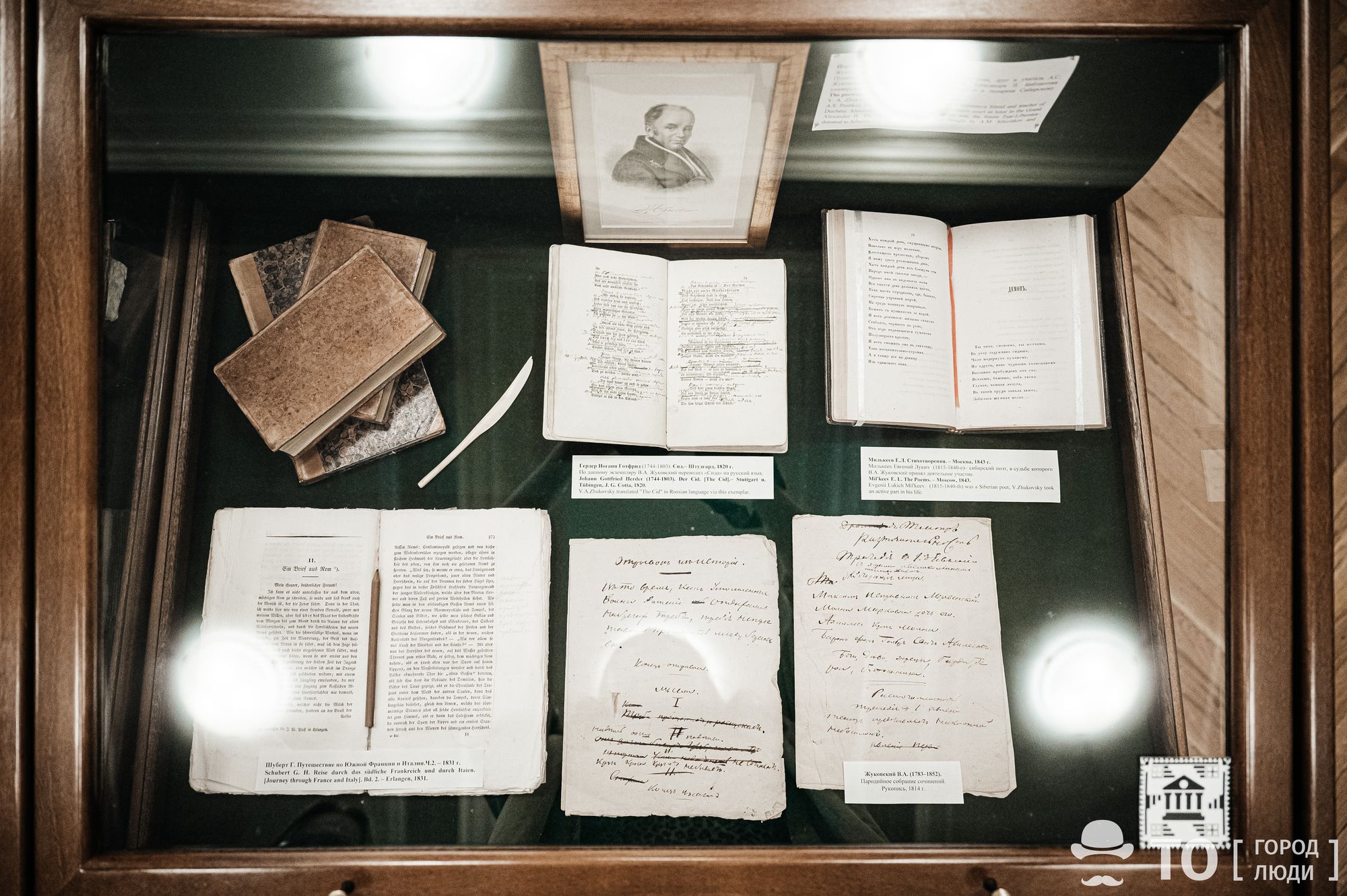

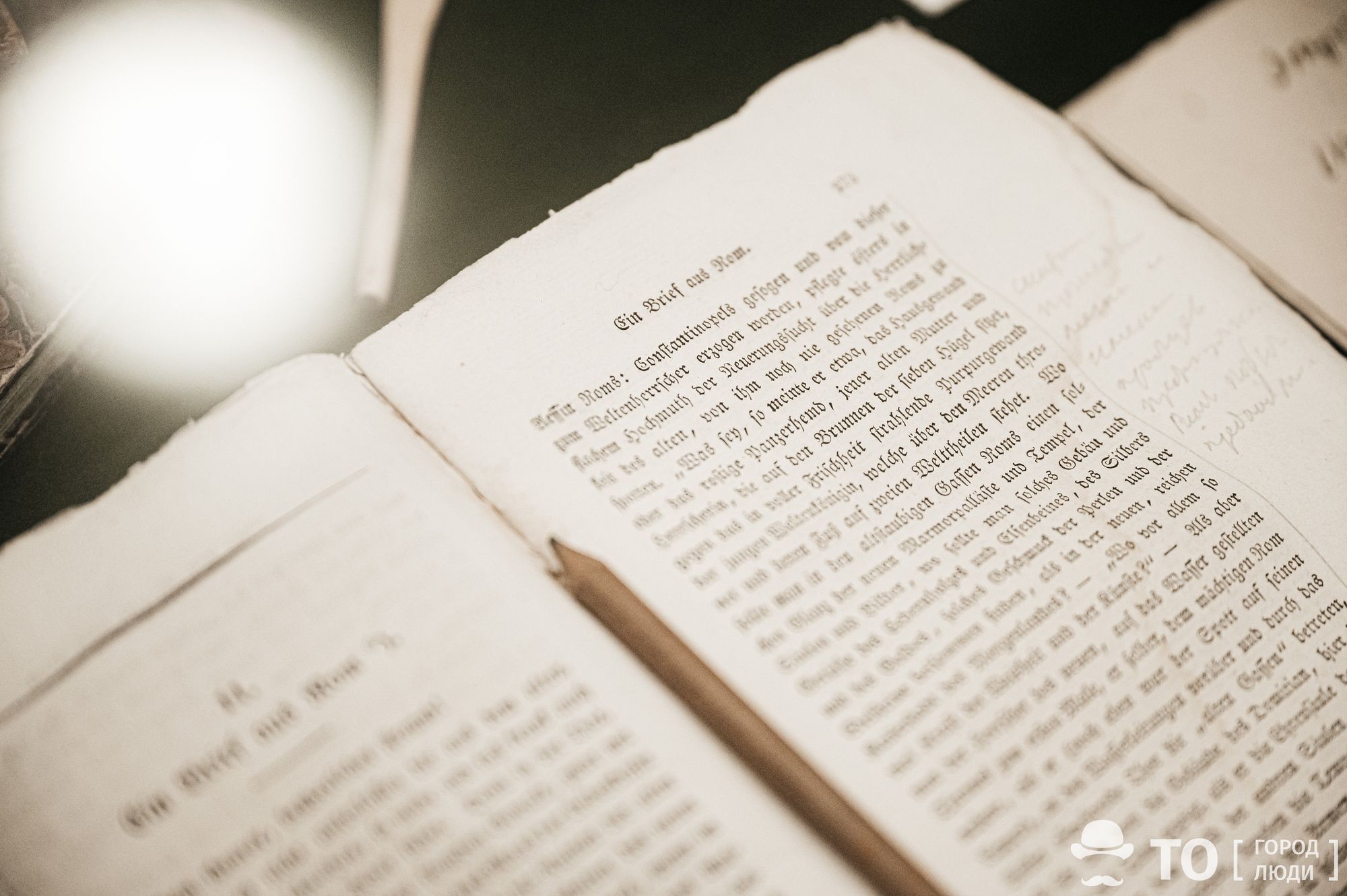

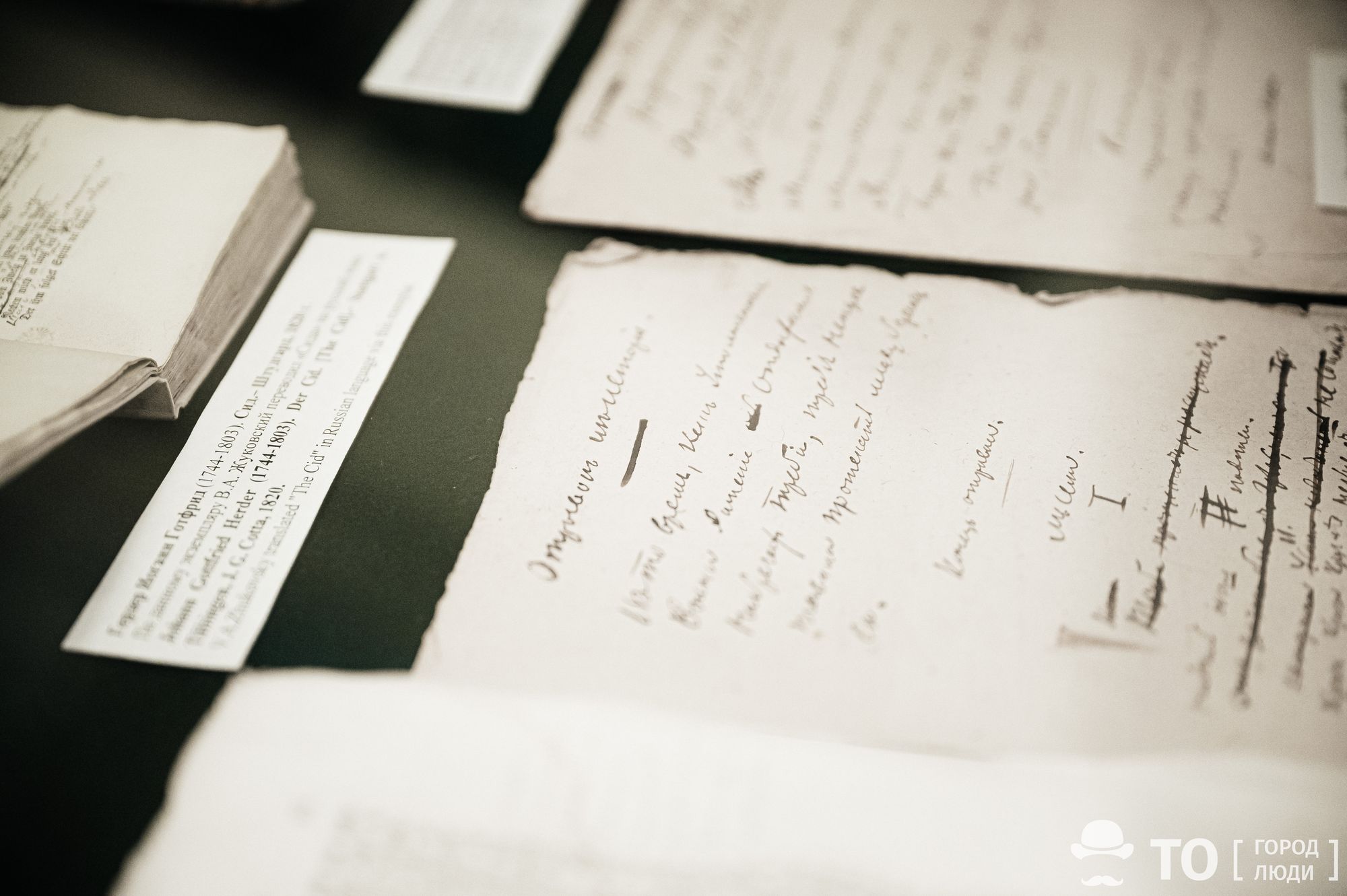

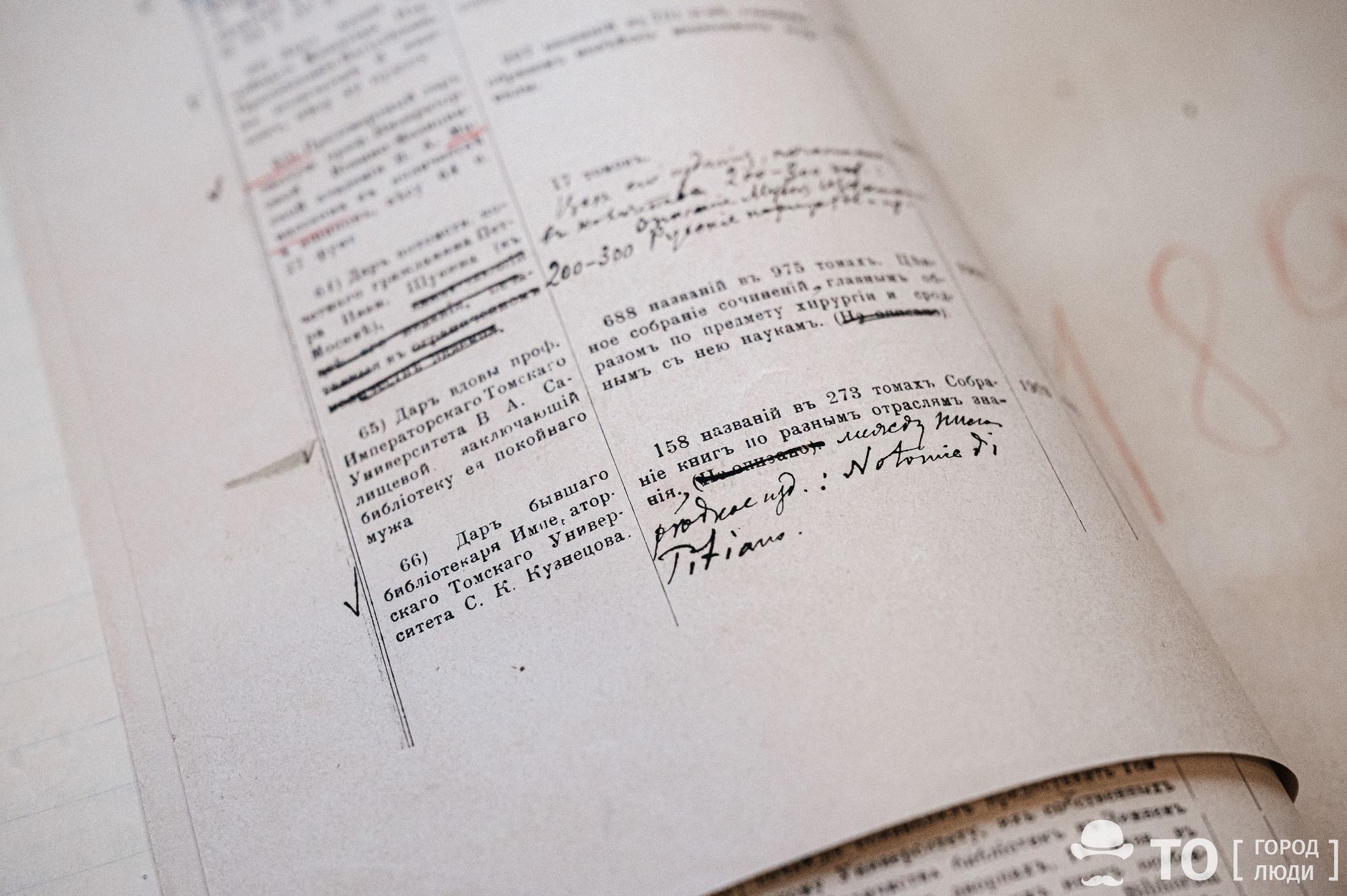

История третья. Хранитель уникальных собраний

Свой библиотекарь в томском университете не случайно появился еще до утверждения штата и приезда профессоров. Многие меценаты еще в годы строительства будущего вуза начали отправлять в Томск свои уникальные собрания. Так в Томск попали библиотеки богатейших в Российской империи семей Строгановых и Голицыных, поэта Василия Жуковского и других видных коллекционеров книг. К моменту открытия университета книжный фонд уже насчитывал около ста тысяч единиц. Разобрать и организовать привезенные издания предстояло как раз прибывшему в Томск библиотекарю.

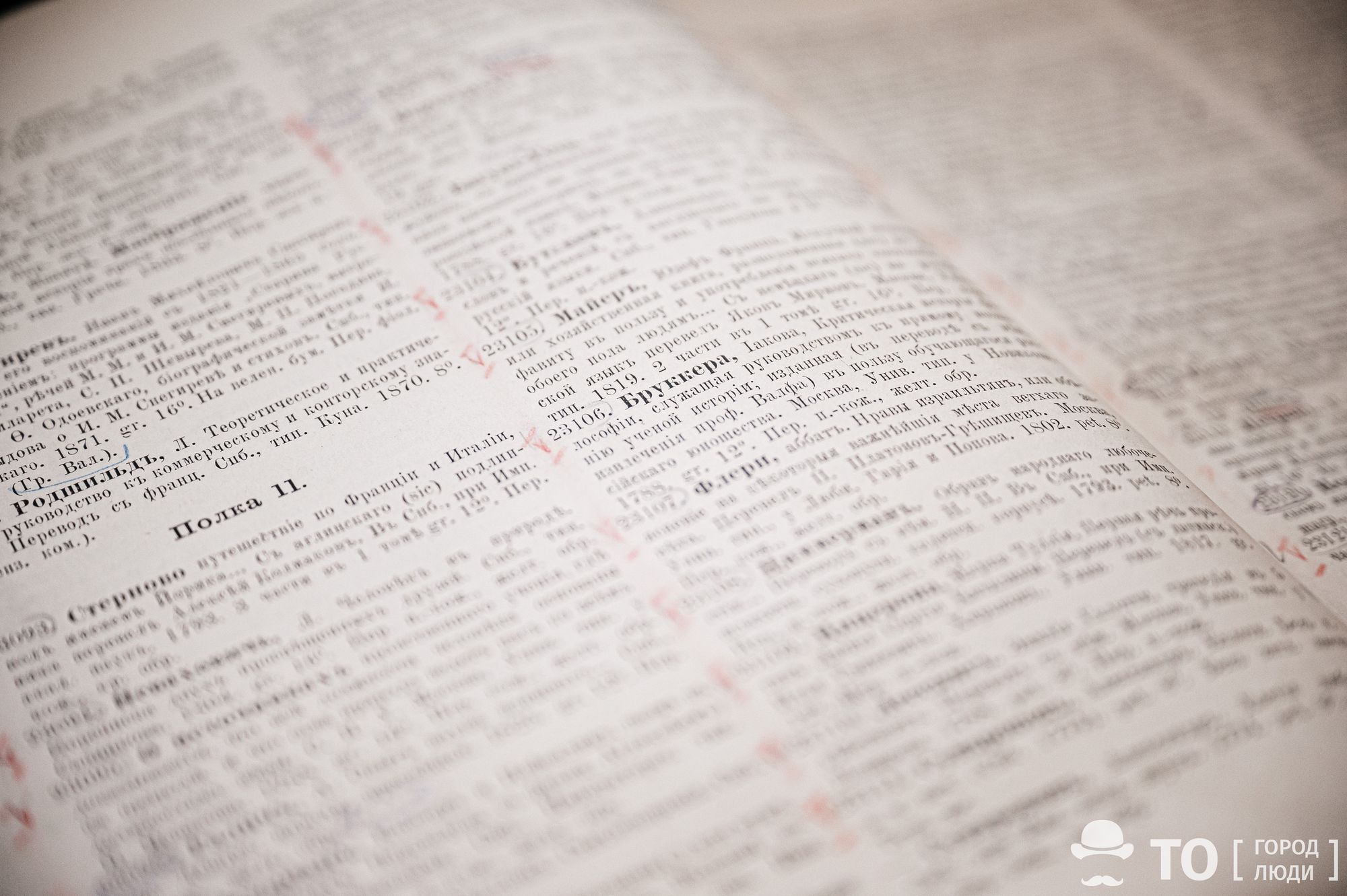

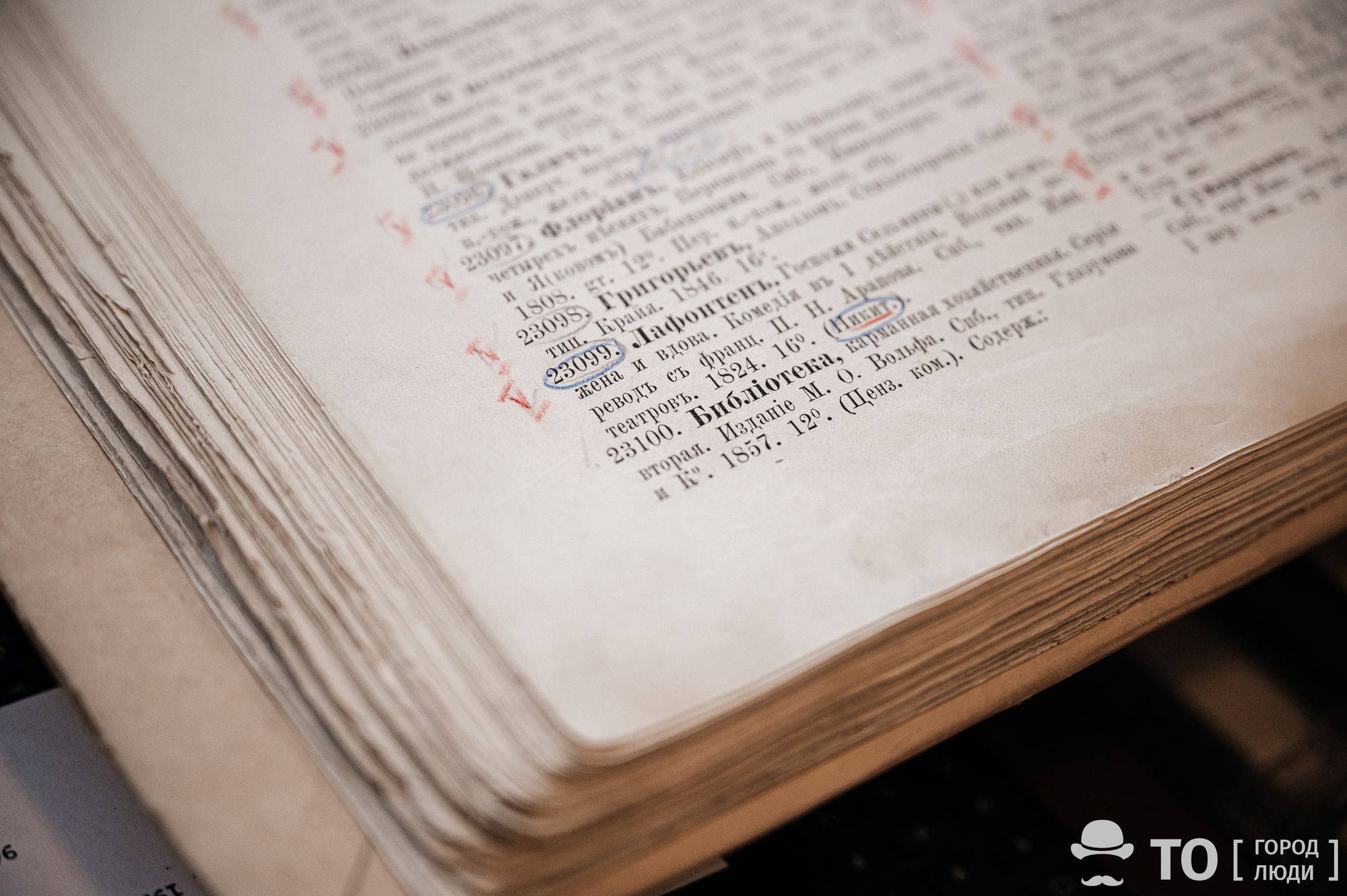

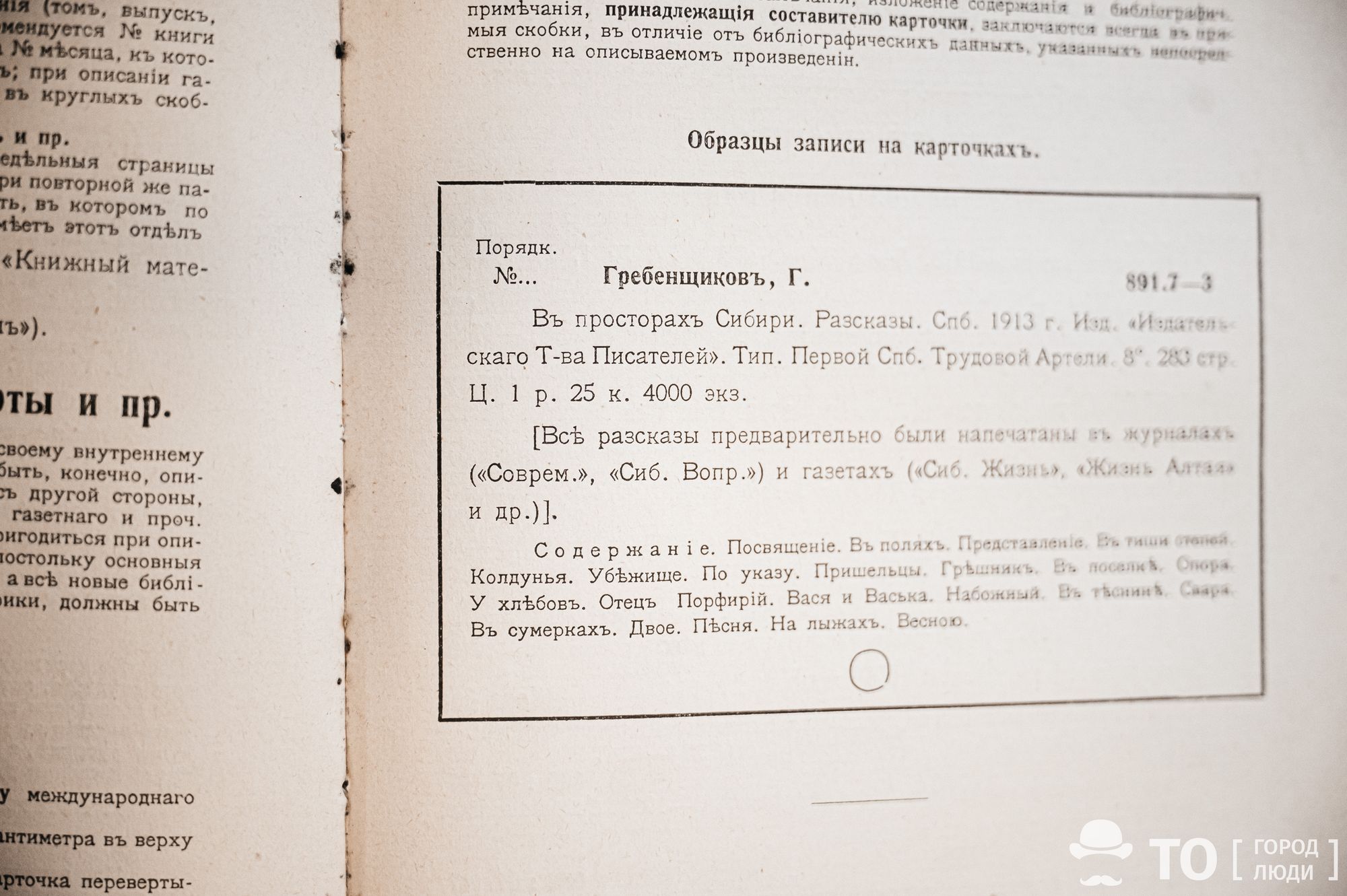

Не имевший до того опыта работы с библиотечными фондами, Степан Кузнецов, при помощи Василия Флоринского, взялся за дело и совершил практически невозможное. Результатом напряженной работы стал пятитомный каталог всех изданий с описанием и указанием принадлежности к той или иной «именной» библиотеке. Можно сказать, это главная книга Научной библиотеки ТГУ.

Это большой труд, где описываются не только русские книги, но и иностранные. Кузнецову приходилось самому многое читать и выяснять по пособиям: авторов книг, о чем эти книги. Четыре тома [каталога] из пяти вышли до конца XIX века под редакцией Кузнецова, — рассказывает Васильев.

История четвертая. Слепнущий библиограф

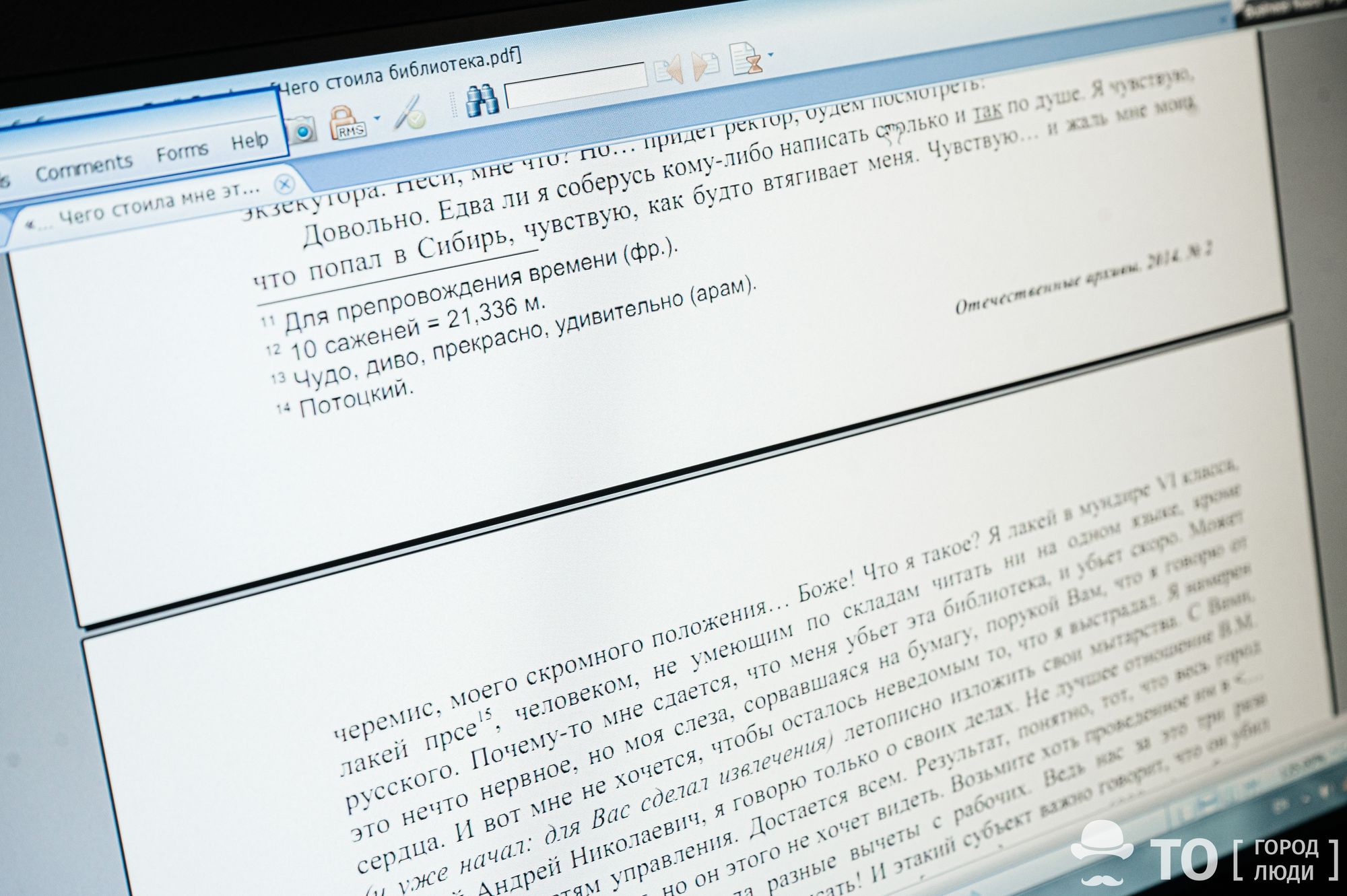

Кроме работы по составлению каталога, в первые годы на плечи Кузнецова легли обязанности по управлению библиотекой, закупками книг и обслуживанию читателей. В письмах он отмечал, что это очень трудно и что библиотека его «убьет».

Проблемы со здоровьем начались на самом деле: он стал стремительно терять зрение, плохо сказывался и сидячий образ жизни. Александр Милютин, третий главный библиотекарь НБ ТГУ, позднее писал, что в томский период Кузнецов практически ослеп.

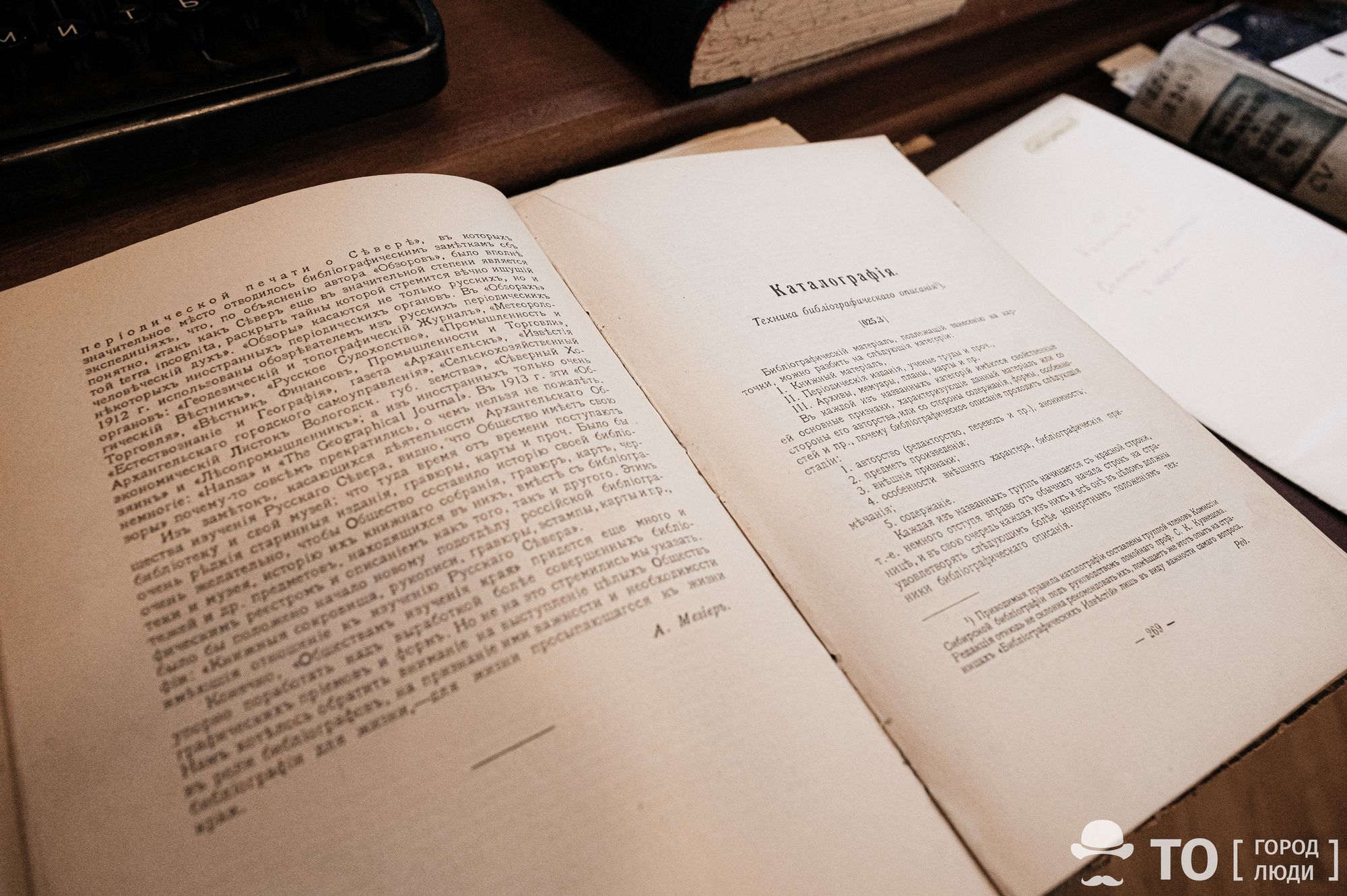

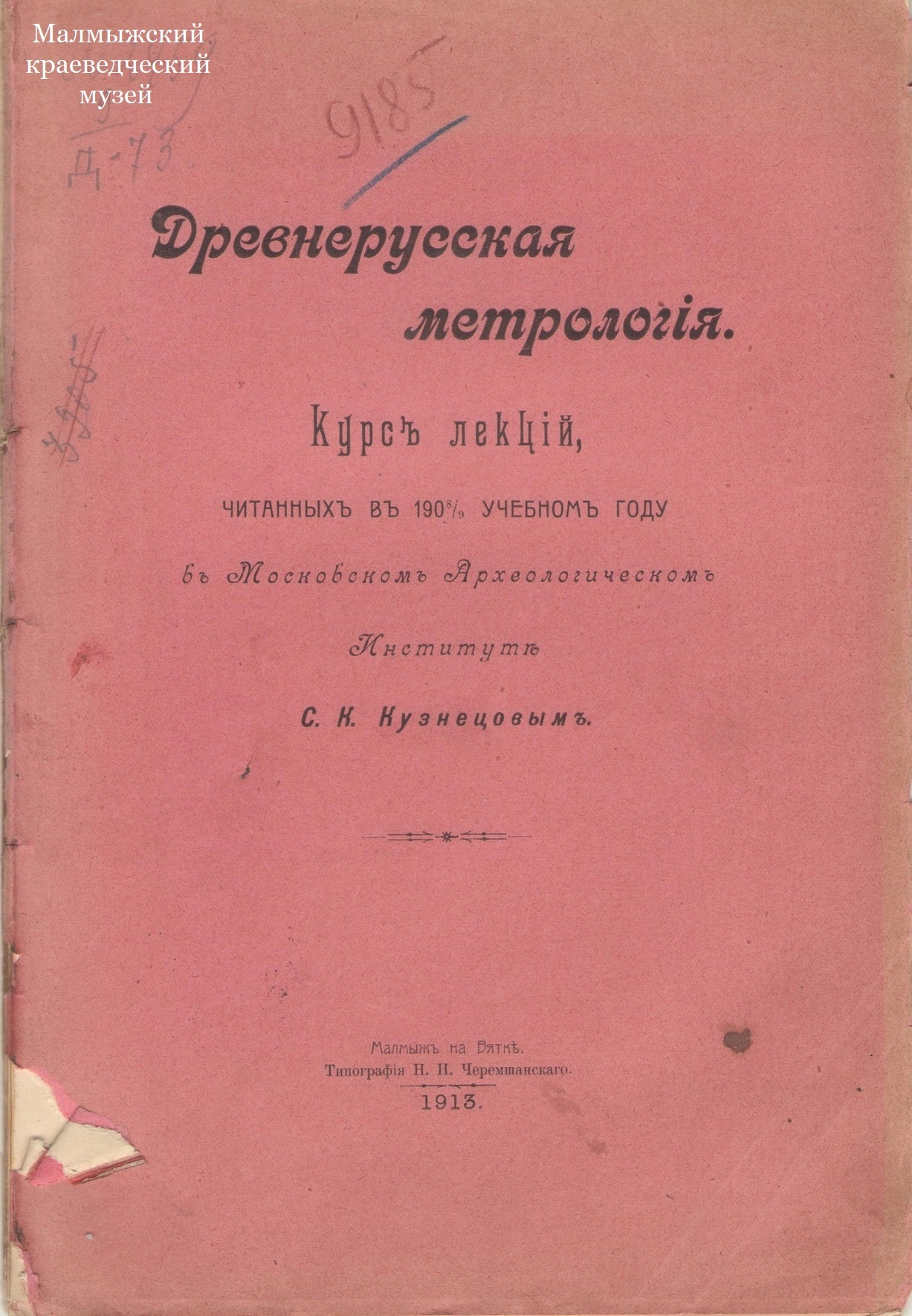

Фактически, Кузнецов, хотя и не готовил себя к тому, чтобы стать профессиональный библиотекарем, в итоге им стал, — считает Артем Викторович. — Позже, уже переехав в Москву из Томска, он продолжал заниматься библиотечной работой: при Русском библиографическом обществе Московского университета Кузнецов вел кружок сибирской библиографии и со студентами составлял указатель трудов о Сибири. При этом единственная его статья по библиотечному делу вышла лишь в 1913 году, уже после смерти. Она была посвящена правилам библиографического описания документов — то есть, тому, что Кузнецов освоил в Томске.

История пятая. Кузнецов против Потанина

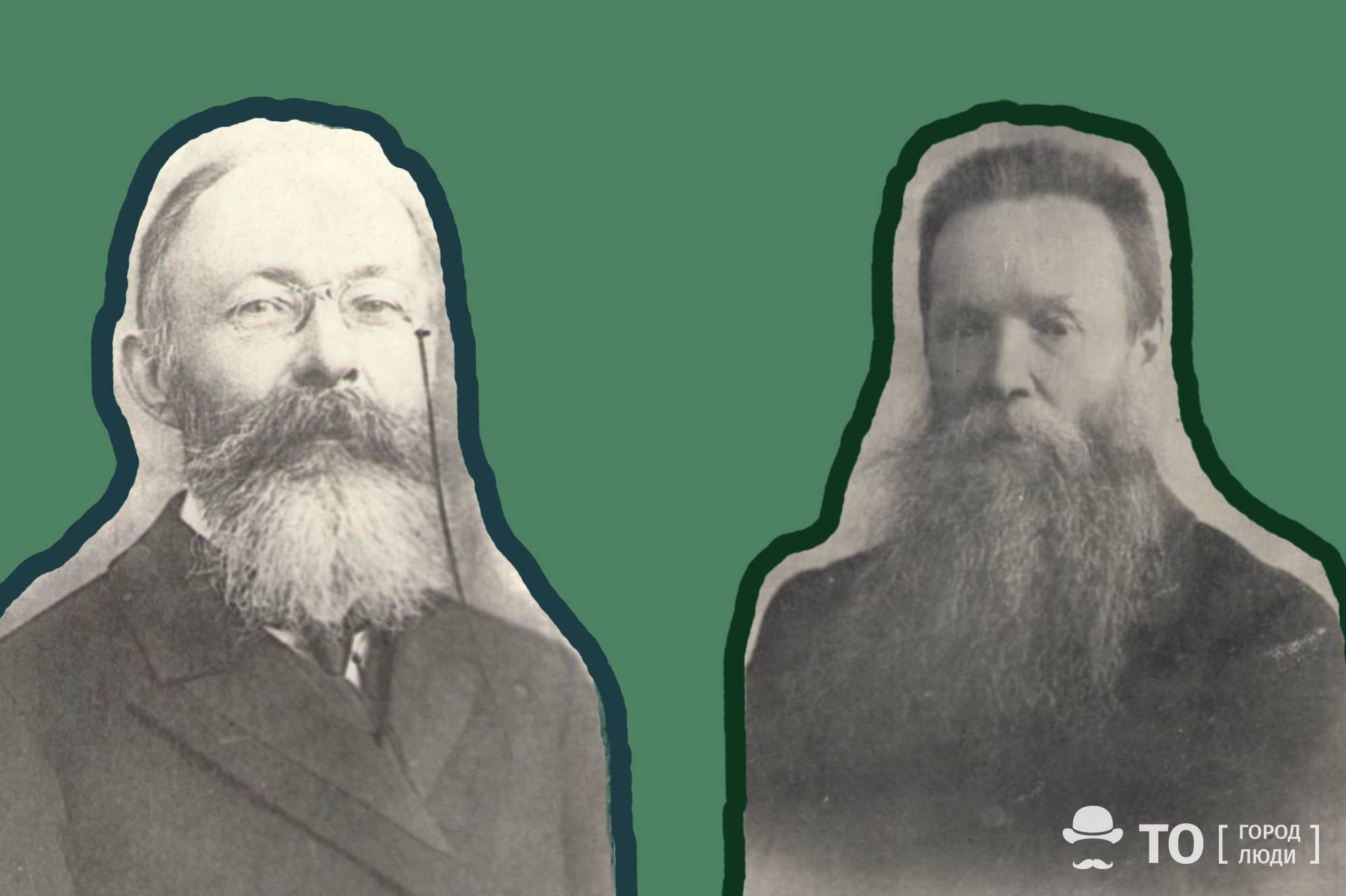

Еще до приезда в Томск Степан Кузнецов умудрился заочно схлестнуться в научной полемике с одним из самых известных и влиятельных сибирских ученых того времени Григорием Потаниным. Будучи в Казани и активно занимаясь этнографией, после доклада Потанина о вотяках Кузнецов выступил с критикой потанинской работы, совершенно не стесняясь в выражениях:

— В самом начале своего выступления Кузнецов сказал, что Потанин — замечательный этнограф, что вотяки никогда не имели более замечательного этнографа, чем Григорий Николаевич. А после этого разнес всю его концепцию, — рассказывает Артем Васильев. — Причём Кузнецов критиковал Потанина по делу — за этого его критикуют и сегодня. Он проводит параллели с монгольским эпосом у разных народов мира, а Кузнецова, который выступал за этнографический реализм, это, естественно, задело. Потанин в своей переписке оправдывался тем, что у него не было материалов, что он только начал работать… Хотя Потанин на тот момент уже имел большое имя, был авторитетным человеком, а Кузнецов еще нет — это был молодой исследователь, хотя и добившийся некоторых успехов.

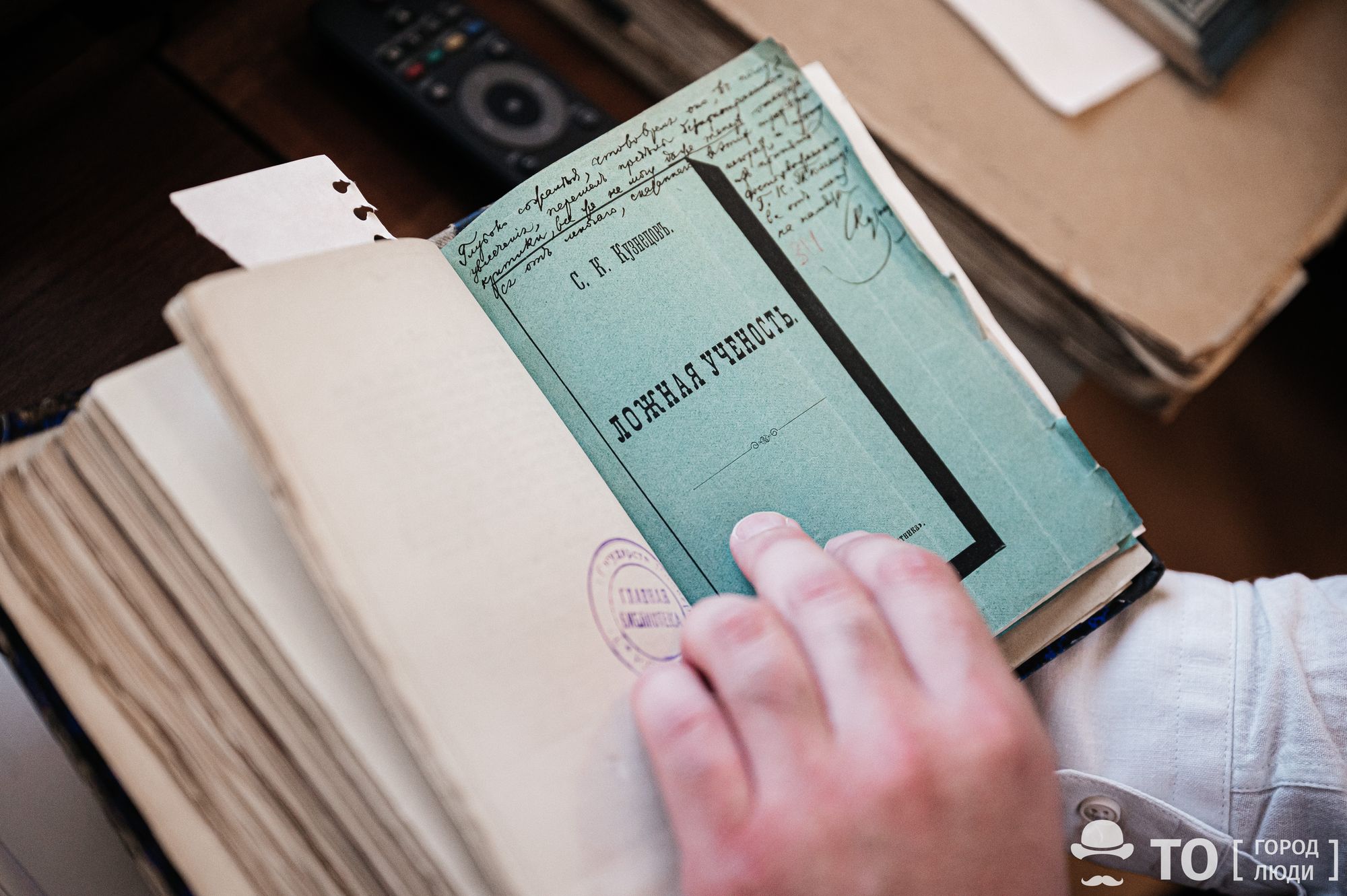

Во второй раз Кузнецов пытался уколоть Потанина уже в томский период, в статье, посвященной критике другого видного ученого-этнографа, Дмитрия Клеменца. Разгромная рецензия на работу Дмитрия Александровича была опубликована в газете «Сибирский вестник» и называлась «Ложная ученость».

— Кузнецов пишет, обращаясь к публике, что, когда он ехал в Томск, думал, что найдет здесь учеников знаменитых Потанина и Ядринцева, но нашел, что эти ученики ничего из себя не представляют. И в качестве примера разносит одну из работ Клеменца, — поясняет Васильев. — Причем эта полемическая статья написана совершенно не научным языком.

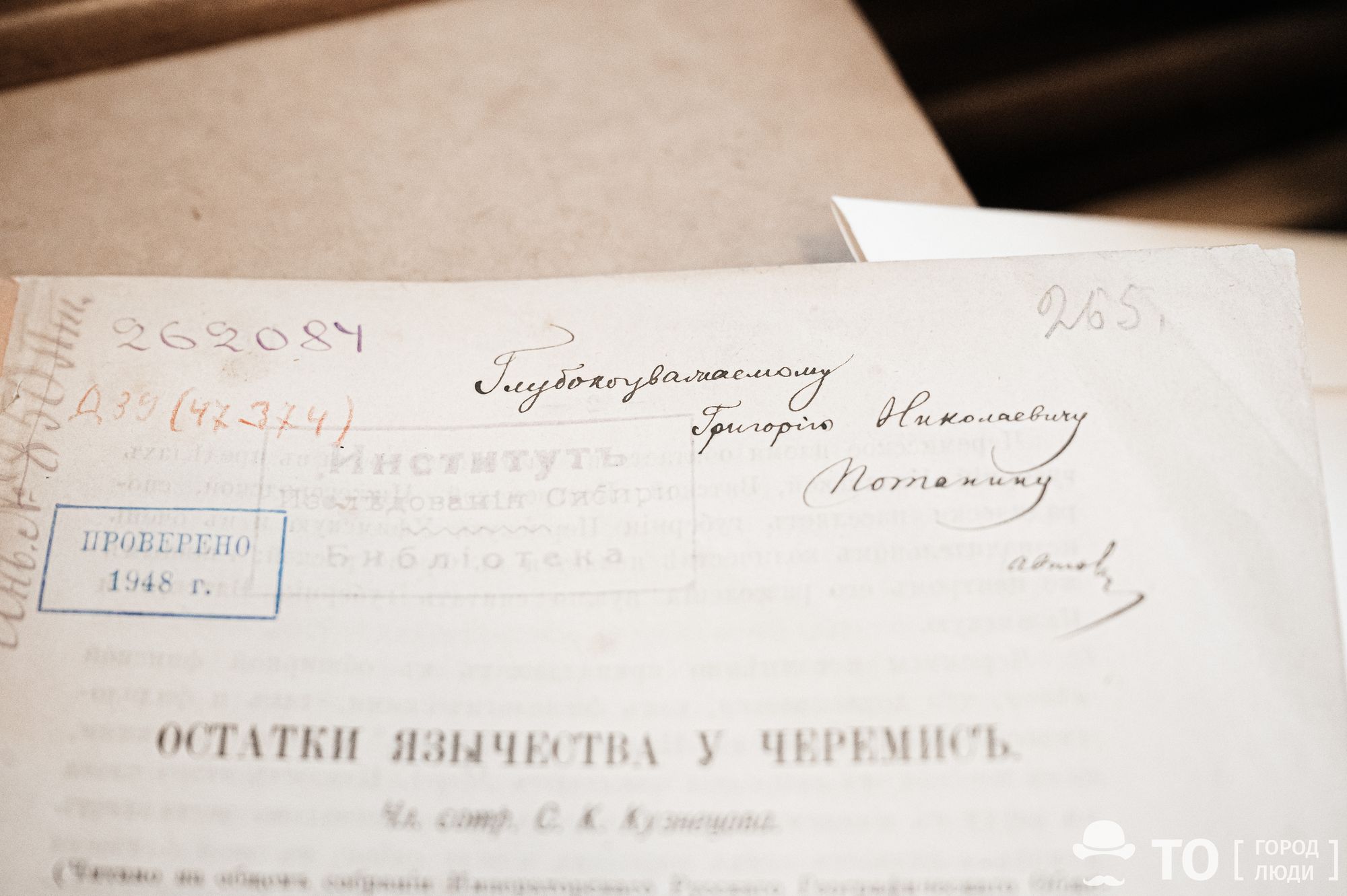

Но несмотря на довольно частые перебранки в научном поле, с Потаниным у Кузнецова были более-менее хорошие отношения. Позднее они даже дарили друг другу свои книги. В собрании Потанина НБ ТГУ сегодня как раз хранится издание с надписью «глубокоуважаемому Григорию Николаевичу» и подписью Кузнецова.

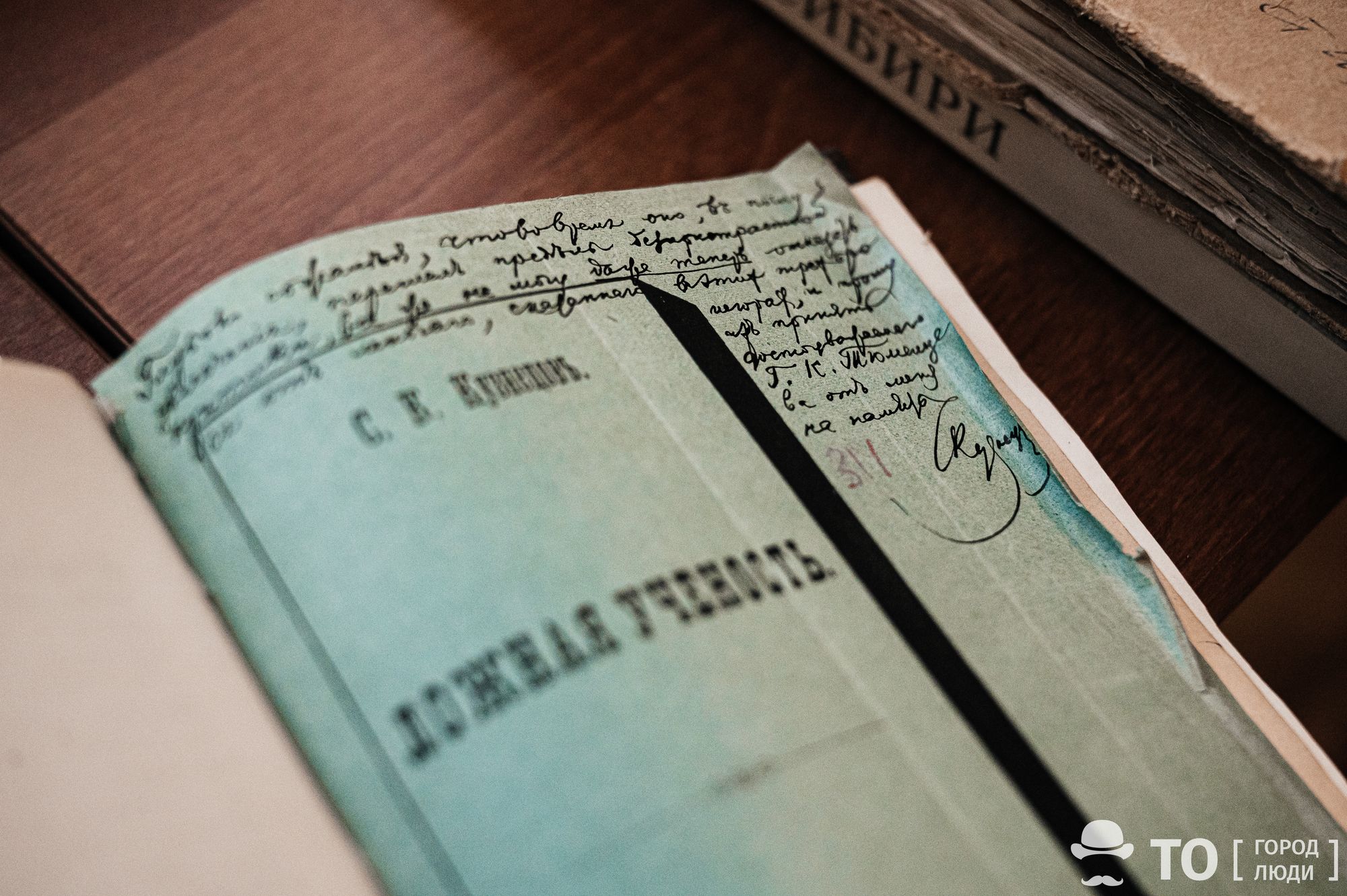

На отдельном издании «Ложной учености», которое Кузнецов подарил другому известному томичу — Г. Н. Тюменцеву, есть надпись автора, где он признает что «в пылу увлечения, перешел пределы беспристрастной критики» (но от многого отказаться все равно не может! — прим. А. Васильева).

Глубоко сожалея, что во время оно, в пылу увлечения, перешел пределы беспристрастной критики, всё же не могу даже теперь отказаться от многого, сказанного в этих трёх брошюрах, и прошу их принять достоуважаемого Г. К. Тюменцева от меня на память. С. Кузнецов, — написал Степан Кирович на первой странице подаренного Тюменцеву издания «Ложная ученость».

История шестая. Кузнецов против Флоринского

Непростые отношения у приехавшего в Томск исследователя поначалу сложились и с другими представителями местной интеллигенции. В частности, с Василием Флоринским, устроителем Императорского университета. В одном из писем младшему брату известного драматурга Александра Островского — Андрею, Кузнецов пишет, что Флоринский относится к нему, как к «лакею в мундире VI класса».

— Кузнецов к тому времени написал множество этнографических и археологических работ, в Казани работал на кафедре римской словесности, защитил диссертацию, посвященную употреблению герундия в сочинениях Вергилия, и, конечно, считал, что готов самостоятельно заниматься библиотекой. В то время Флоринский, который эту библиотеку фактически собрал, относился к ней, как к своему «детищу». Естественно, у них возникали конфликты. К тому же в Томске, по всей видимости, Кузнецову было непросто. В письме он писал, что «впечатлений мало», «работа душит, сказать, что я живу, это ничего не сказать». В этом Кузнецов обвиняет Флоринского, во-первых, говоря, что он очень авторитарный человек, во-вторых, что он не ставит профессиональные способности Кузнецова ни во что, хотя сам ничего не понимает в библиографии. Тут же Кузнецов пишет про свои условия работы. И вновь обвиняет Флоринского, что тот не разрешает топить библиотеку и ему приходится работать в мороз, а нанятый им помощник — пьяница и ворует книги, — отмечает Артем Васильев.

Моя стрелецкая кровь частенько бурлит от таких фантазий… Душевно сознаю, что, может быть, не всегда умел соблюсти правила субординации: может, сгрубил иногда, — признавался Кузнецов, описывая взаимоотношения с Флоринским.

Но несмотря на недовольство друг другом и серьезные противоречия в подходах к библиотечному делу, Флоринскому и Кузнецову удается привести в порядок книгохранилище и каталогизировать имеющиеся собрания. А в последующем Степан Кирович в краткой истории томского университета даже выражает признание заслуг Флоринского в создании местного музея археологии и организации университета.

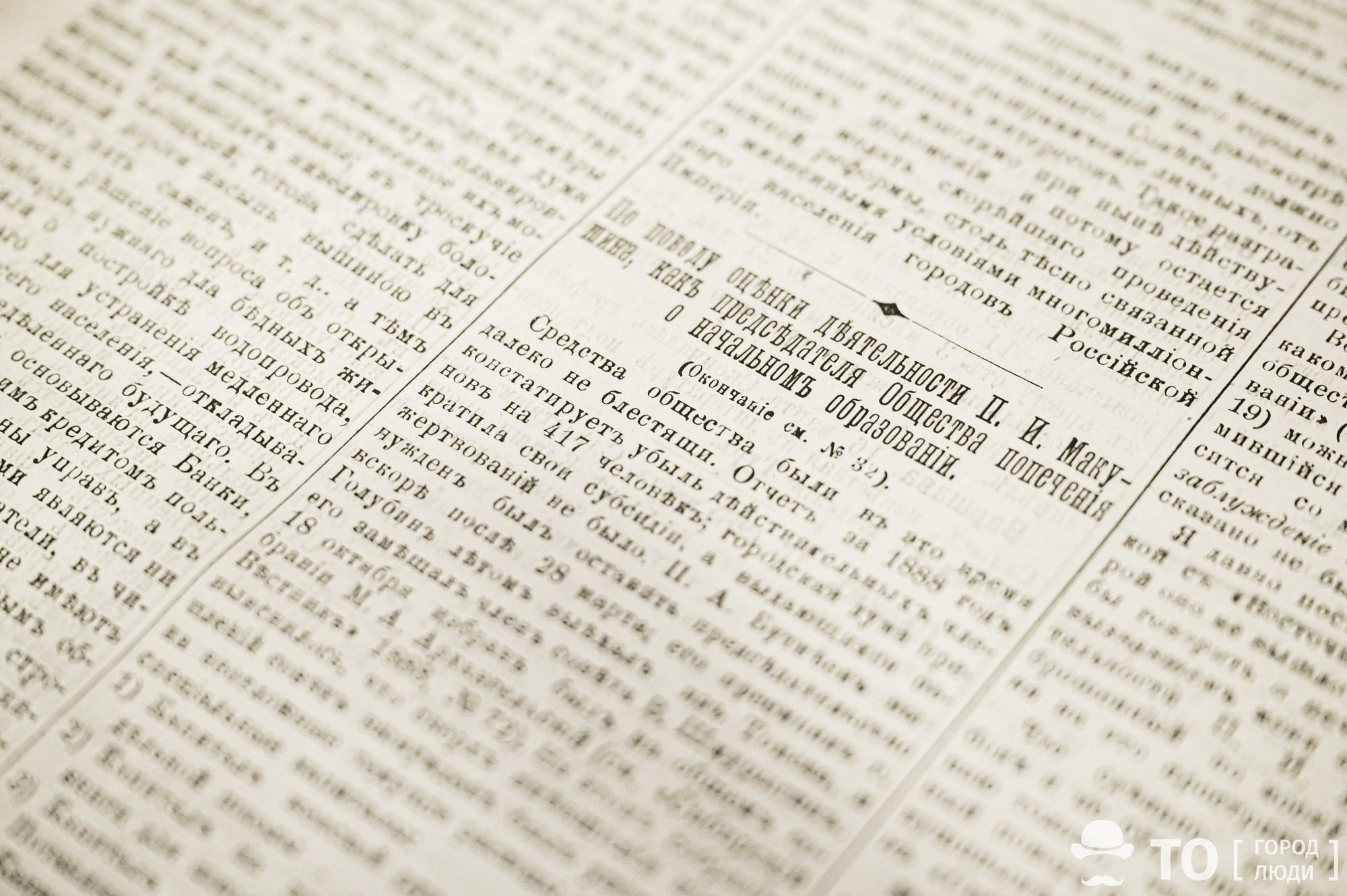

История седьмая. Кузнецов против Макушина

В силу своих интересов, Степан Кузнецов занимался в Томске не только библиотечной работой. Практически сразу он вступил в общество попечения о начальном образовании, организованное и возглавляемое томским книгоиздателем и видным меценатом Петром Макушиным. Одно из ключевых дел общества в период с 1883 по 1906 гг. — открытие бесплатной народной библиотеки.

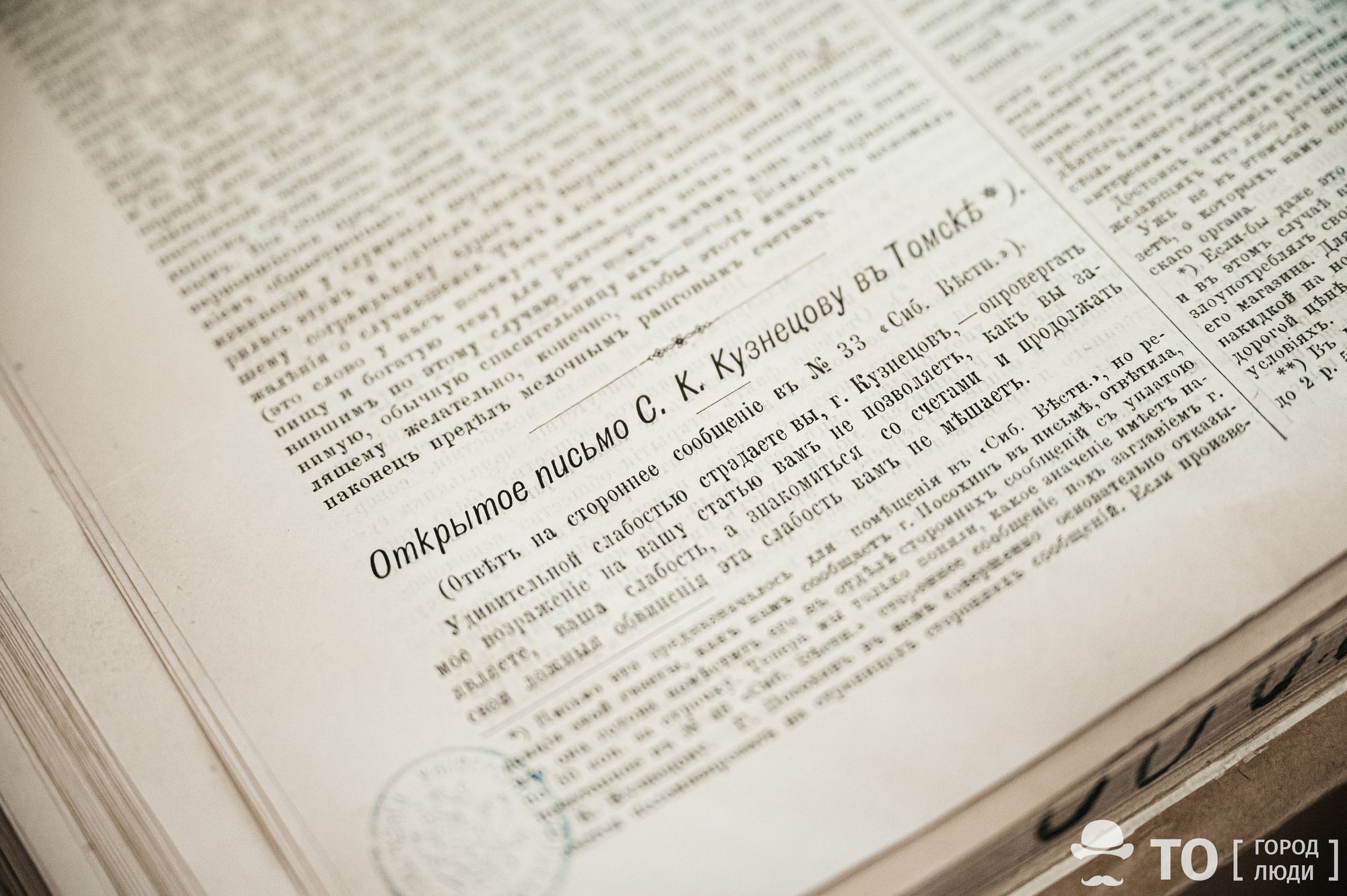

Однако в 1892 году на Макушина посыпались многочисленные обвинения участников попечительства в том, что он, якобы, преследует свои личные цели при обустройстве библиотеки. Эти обвинения инициировал не Кузнецов, но он активно поддержал критиков Макушина и выпустил целых три статьи на тему, почему отношение членов общества к своему руководителю изменилось.

Здание бывшей бесплатной библиотеки Петра Макушина располагается на ул. Карла Маркса, 25. Сейчас это торгово-офисный центр.

Кузнецов пишет очень интересные вещи, которые проливают свет на дискуссию о том: был ли Макушин благотворителем или он был бизнесменом? Кузнецов и многие его коллеги по обществу считали, что Макушин, безусловно, коммерсант.

В своих статья Кузнецов объясняет общую позицию критиков. По их мнению, Макушин вел дела неправильно, многое он делал слишком авторитарно, ввязывался в разные инициативы, которые требовали средств. Например, открытие кружков рисования при народной библиотеке, танцевальных вечеров, сдачи зала библиотеки в аренду. По мнению Кузнецова, подобные инициативы не относятся к деятельности общества, но касаются исключительно выгоды самого Макушина, так, что в итоге общество осталось должно Макушину несколько сотен рублей.

Также Кузнецов пишет, что Макушин не дарил книги библиотеке, а продавал их обществу, причем с наценкой — то есть дороже, чем они есть на самом деле. При этом, изучив каталог библиотеки, Кузнецов сделал вывод, что в фондах есть книги ненужные, сложные и слишком устаревшие.

Кузнецов не один выступал с критикой Макушина. Последний был вынужден оправдываться, и оправдывались его коллеги, например, партнер из Иркутска Посохин. Все участники конфликта вели переписку на страницах газет. Доходило до того, что Кузнецов писал: я не могу сейчас ответить, потому что я лежу в клинике и болею, но ответ дам в следующих письмах. Макушин, хотя и ничего не ответил Кузнецову лично, не оставался в стороне и писал другим участникам, — рассказывает директор НБ ТГУ.

После этой неприятной истории Петр Макушин был вынужден покинуть должность председателя общества. Но на этом его противники не остановились. Они стали критиковать в целом деятельность народной библиотеки, предложив в итоге городской думе возобновить работу публичной библиотеки.

Степан Кузнецов был в числе тех, кто поддержал эту идею. А Макушин, напротив, высказался против. За это на него вновь посыпались обвинения в том, что он преследует свои коммерческие интересы и препятствуют открытию библиотеки.

В итоге публичную библиотеку открыли, более того, Кузнецов выступил на ее открытии с речью. Она сохранилась. В ней Кузнецов дал краткий очерк истории библиотеки, начиная с 1830-х гг. По сути, он стал одним из первых историков нашей областной библиотеки им. Пушкина, — говорит Артем Васильев.

История восьмая. Кузнецов против Адрианова

Еще одна скандальная история, где Степан Кузнецов стал одним из главных героев, связана с раскопками Томского могильника в 1887–1889 гг. Тогда он поругался с другим видным персонажем томских исследовательских кругов, археологом, этнографом и журналистом Александром Адриановым.

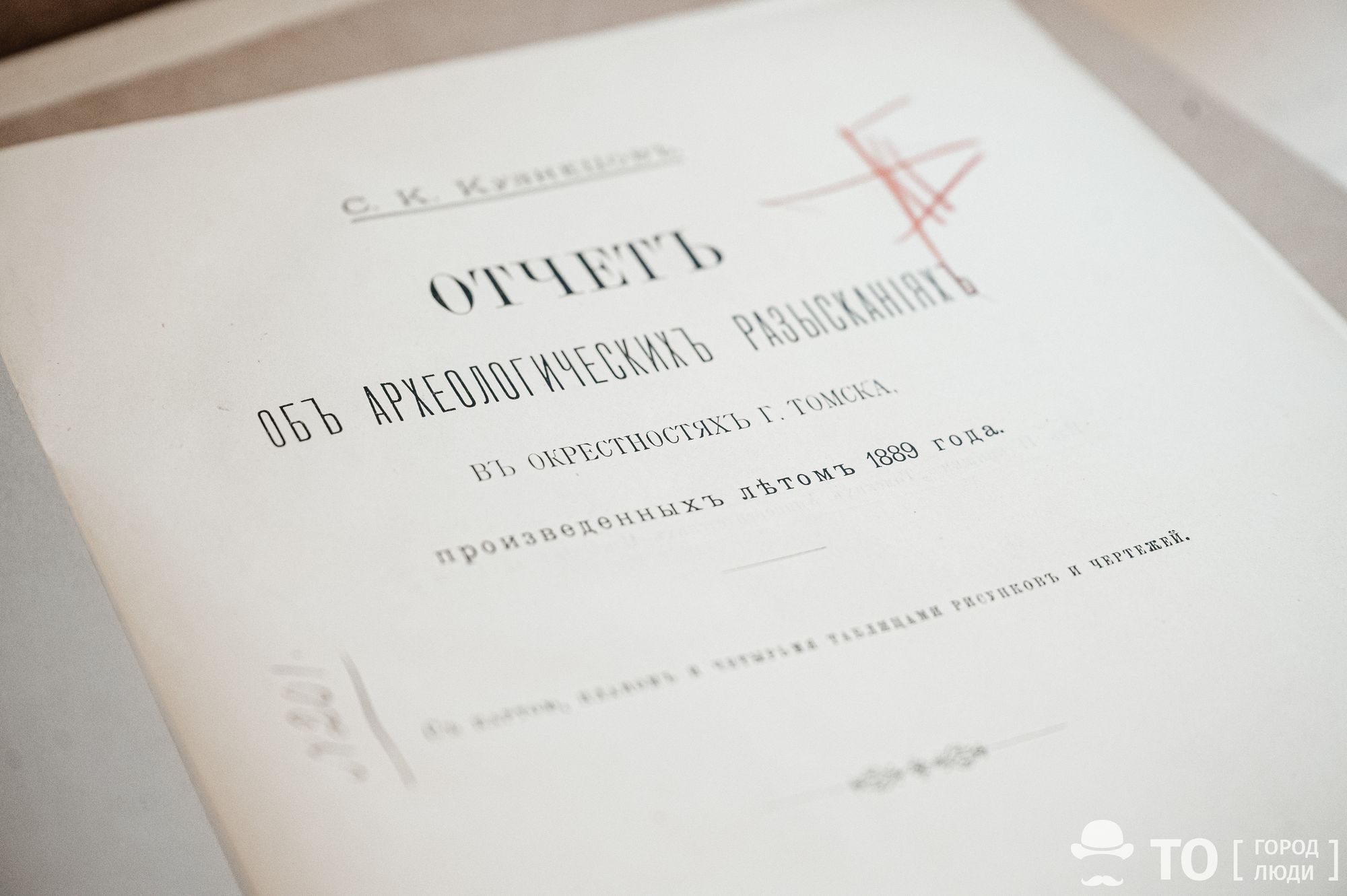

Степан Кирович горел этнографией и археологией всю жизнь. Со времен работы в музее при Казанском университете, он постоянно ездил в археологические экспедиции.

— В Томске Кузнецов не занимается этнографией, а находит себя в археологии. Казалось бы, почему? Возможно, в этнографическом смысле его интересовали только любимые вотяки и чермисы. В свою очередь археология в неизведанной Сибири казалась очень перспективным направлением. Поэтому в Томске Кузнецов начинает профессионально заниматься археологией, несмотря на сопротивление со стороны Флоринского, который считал, что Кузнецов должен работать только над библиотекой, — отмечает Артем Викторович.

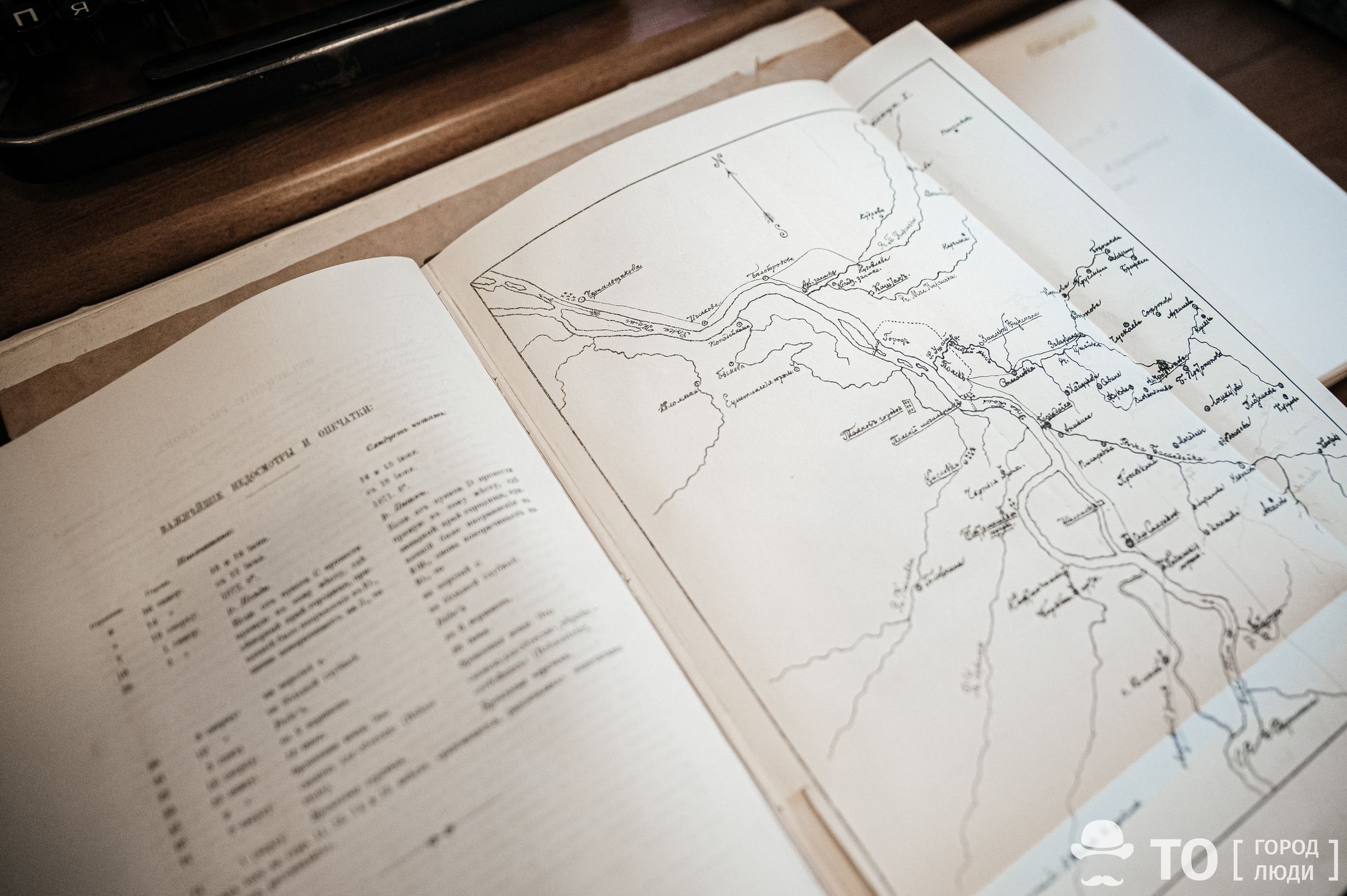

За период с 1885–1903 гг. Кузнецов открыл и исследовал более 20 памятников археологии, включая самые известные — Тоянов городок и Томский могильник. По словам Васильева, сегодня именно Степан Кирович считается одним из первых в Томске исследователей, начавший археологические раскопки Томского могильника. Но лавры первооткрывателя этого памятника ему пришлось разделить с Адриановым:

— История открытия Томского могильника изучена историками буквально по дням, потому что существует две точки зрения на то, кто является первооткрывателем. Кузнецов писал, что он, так как во время первой в Томске этнографической выставке 1887 года, которую он, кстати, проводил вместе с Адриановым и Клеменц, к нему подошел местный мещанин и сказал, что в Лагерном саду Томска, в овраге, он нашел какие-то кости. Кузнецов это запомнил и сказал при всех присутствующих, что займется этим вопросом. А Адрианов пишет, что примерно в эти же дни какой-то другой мещанин подошел к нему и рассказал, что там же, в Лагерном саду, нашел чьи-то останки. Адрианов не поехал сразу же туда, а сел писать письмо в археологическую комиссию с просьбой разрешить ему начать раскопки. Кузнецов позднее тоже отправил такое сообщение в археологическую комиссию, но телеграммой. Естественно, комиссия в начале получает телеграмму, а потом письмо, хотя оно и было отправлено раньше. Так, примерно в одно время Кузнецов и Адрианов начали раскапывать один и тот же археологический памятник, а их спор сразу же оказался на страницах в прессе: Кузнецов публиковался в «Сибирском вестнике», а Адрианов — в «Сибирской газете». И, вроде бы, они даже по итогу договаривались, что будут копать совместно, но по частям, а потом снова разругались. Адрианов, к примеру, говорил, что сторож, которого назначил Кузнецов, следит за ним и вмешивается в дела раскопок. А Кузнецов писал, что Адрианов не имеет соответствующего образования и вообще копать не должен, — говорит Васильев.

Решить, кто будет считаться первооткрывателем Томского могильника, должен был третейский суд, собранный из томской интеллигенции. Арбитры вынесли свое решение, но оно никого не удовлетворило. К разбирательства подключили губернатора и университет, а они, в свою очередь, встали на сторону Адрианова. Так, по официальной версии первооткрывателем Томского могильника считается именно он, а не Кузнецов, который, к слову сказать, опубликовал отчет о раскопках раньше.

После разрешения этого конфликта археологическая «гонка» между Адриановым и Кузнецовым продолжилась. Конфликты возникали и по другим вопросам, например, очередной спор, о котором писали тогда газеты, касался раскопок подземного хода под одним из томских домов.

История девятая. Как Кузнецов все-таки стал первооткрывателем

Прославиться, как первооткрывателю, Кузнецову все-таки удалось. Правда, не в археологии, а в литературоведении. А все потому что он стал первым, кто начал изучение библиотеки Василия Жуковского в Томске. Как отмечает Артем Васильев, заодно Степан Кузнецов сохранил бесценные материалы в Томске::

— В журнале заседаний Императорского Томского университета есть протокол рассмотрения просьбы профессора Казанского университета А. С. Архангельского, который изучал творчество Жуковского и просил томский университет выслать ему по почте, имеющиеся в Томске материалы из библиотеки Жуковского — книги с пометками дневникового характера, а также материалы, по которым учился наследник престола Александр Николаевич. Там же есть развернутое мнение Кузнецова с его отношением к просьбе. Он дает характеристику запрашиваемых материалов и говорит, что сам уже приступил к их изучению и планирует вскоре издать, а поэтому просит отказать казанскому профессору. В итоге, совет университета решил, что не стоит посылать эти «unicum» в Казань, подвергая их «всевозможным непредвиденным случайностям утраты».

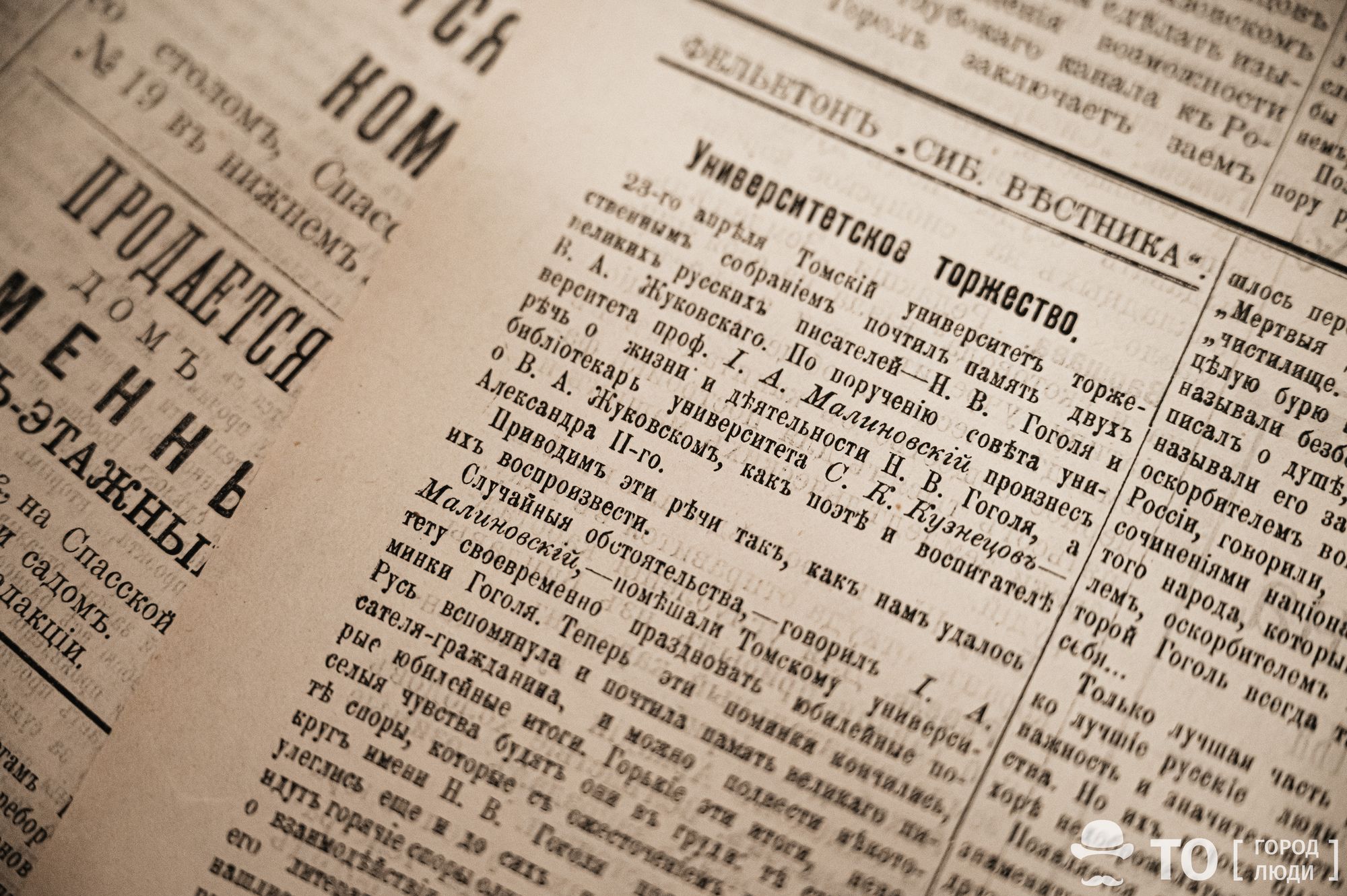

Так ко всем прочим делам Кузнецова добавилось еще изучение материалов из библиотеки Жуковского. Долгое время считалось, что Кузнецов так и не смог опубликовать ничего по этой теме. Но Артем Васильев обнаружил в «Сибирская жизнь» отрывок из речи Степана Кировича, посвященной библиотеке Жуковского. Она была опубликована в 1902 году к празднованию юбилея поэта.

В 1902 году проходили чествования памяти Николая Гоголя и Василия Жуковского по случаю 50-летия с их кончины. Университет проводил открытые торжественные мероприятия в здании Общественного собрания. Там Кузнецов и произнес речь «В. А. Жуковский как поэт и воспитатель Императора Александра II». В своем докладе Кузнецов как раз использовал материалы из библиотеки — книги с пометами на полях, учебники, по которым учился наследник и прочее. Статья, вышедшая на ее основе, очень интересна — она рассказывает о том, какие методы применялись в воспитании будущего царя, — говорит Артем Викторович.

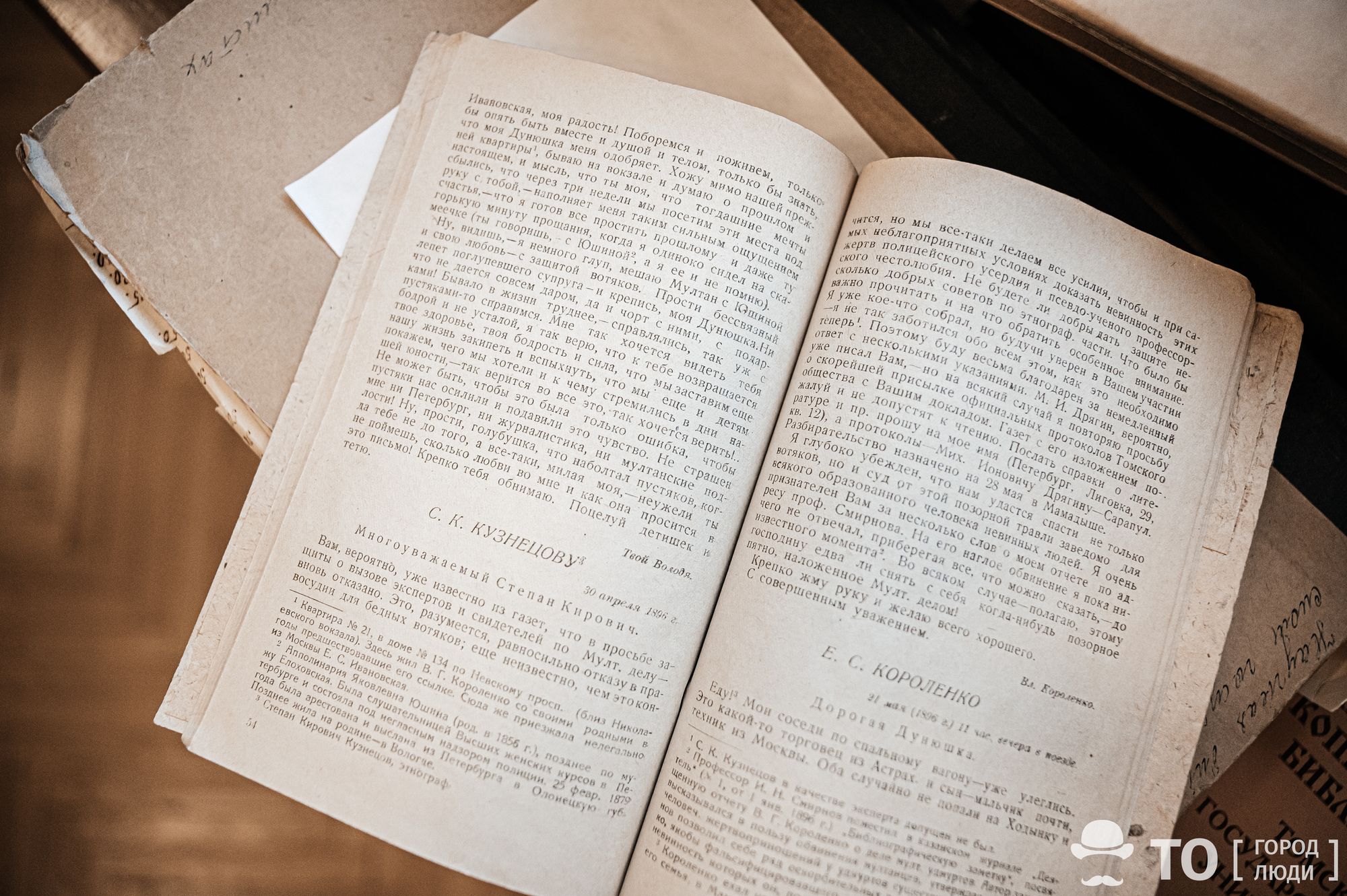

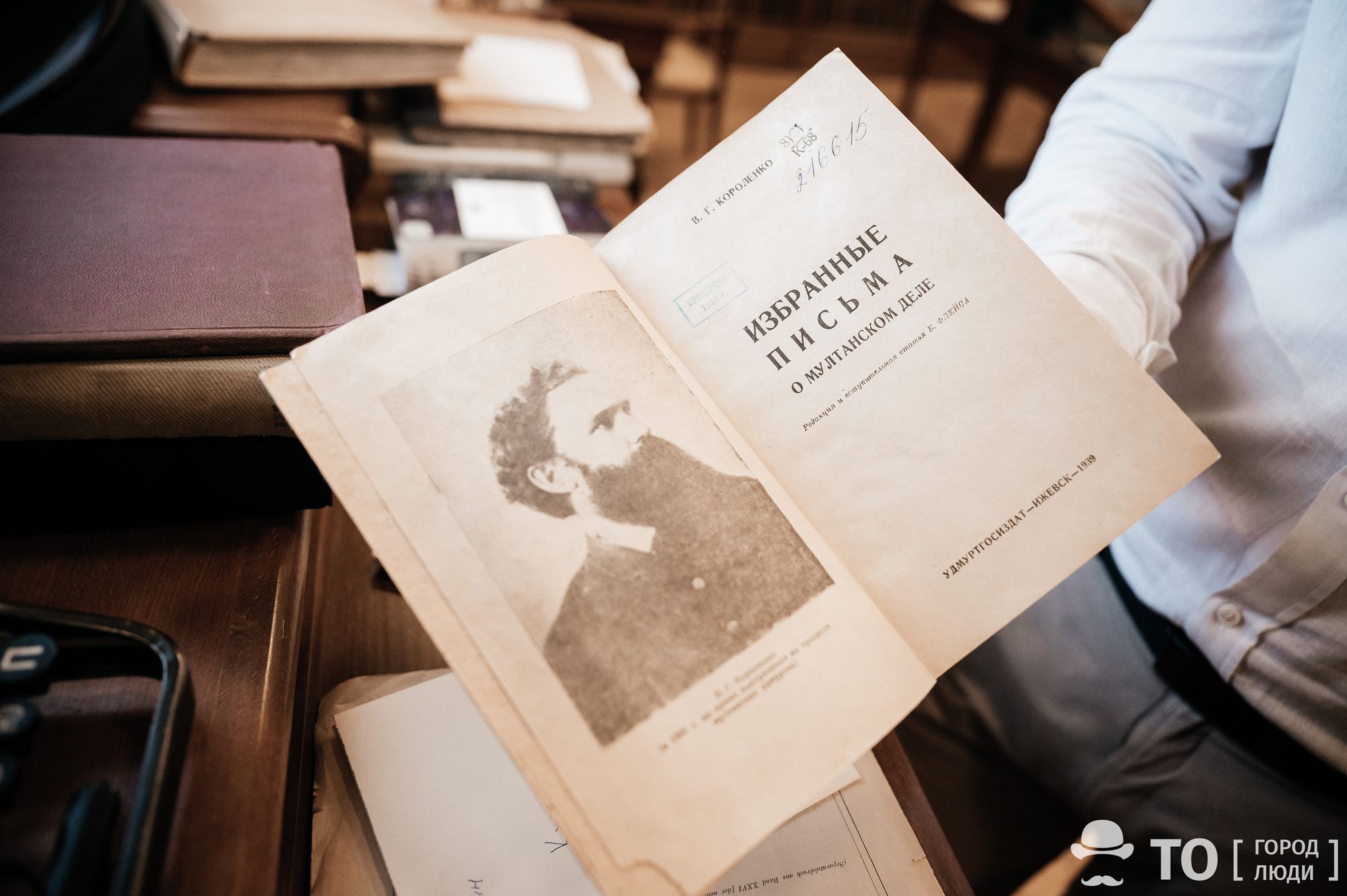

История десятая. Мултанское дело о жертвоприношениях

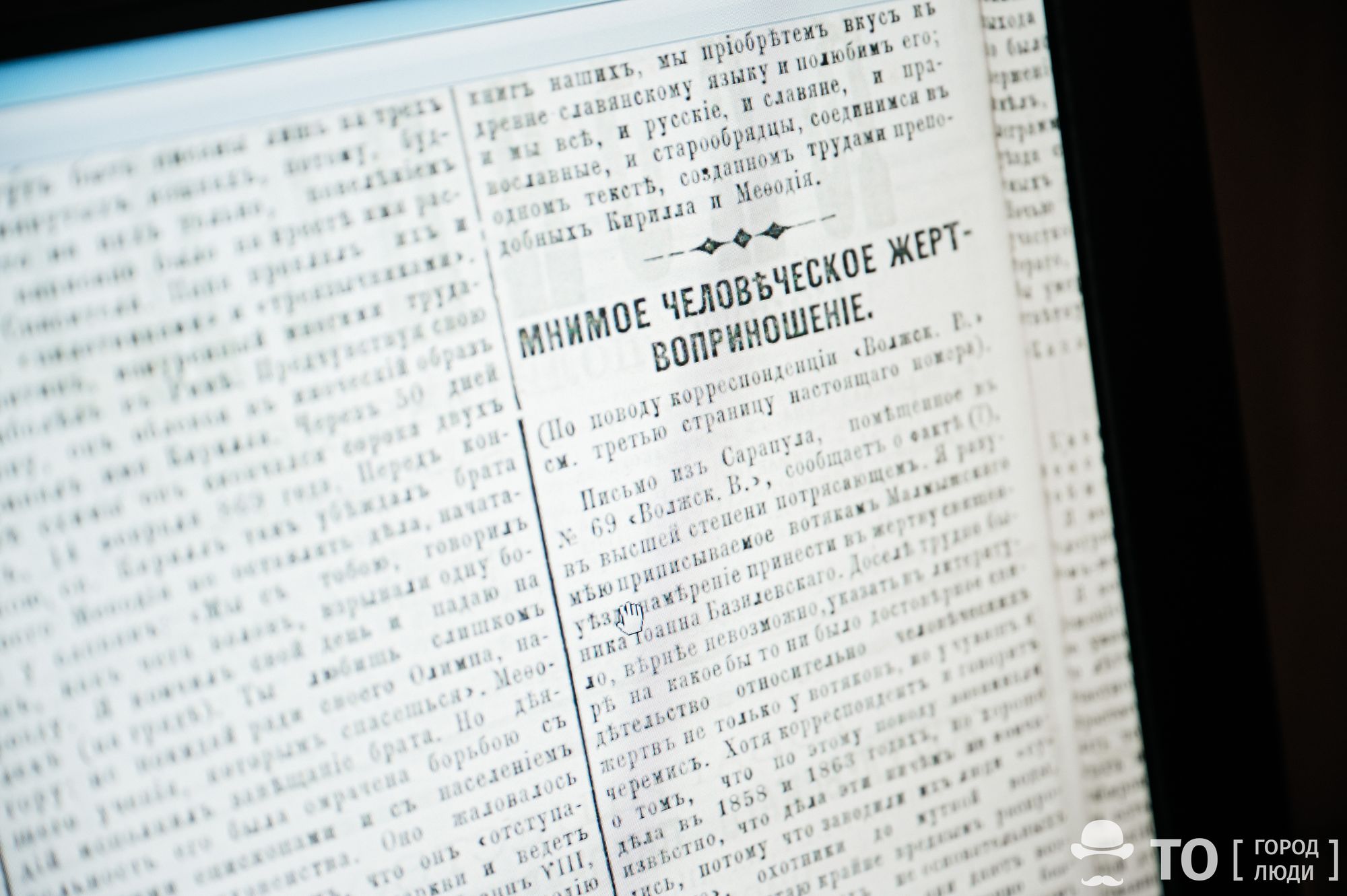

Одной из наиболее известных историй с участием Кузнецова стало судебное дело в отношении десяти удмуртских крестьян, которых обвиняли в человеческом жертвоприношении. Процесс начался 5 мая 1892 года, когда близ села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии был найден труп мужчины с отсечённой головой.

Степан Кузнецов к тому моменту уже считался профессиональным этнографом поволжских народов — вотяков и черемисов. В 1885 году газета «Казанский биржевой листок» опубликовала его статью под названием «Мнимое человеческое жертвоприношение», как ответ на обвинение вотяков в попытке ритуального убийства священника. В ней Кузнецов высказал свое мнение и встал на защиту местных народов.

Во время мултанского дела, несмотря на то, что Степан Кирович уже несколько лет работал в томской библиотеке, он рвался принять участие в разбирательстве и высказать свою позицию. Но обстоятельства сложились иначе.

— Уровень знаний о местных поволжских народах тогда был абсолютно минимальный. Исследователи на полном серьёзе обсуждали вопрос о человеческих жертвоприношениях, ходило множество легенд о том, что это распространено. В таких условиях зарождалась этнография, и Кузнецов был одним из первых профессиональных этнографов, который выступил в защиту местных народов. Началось мултанское дело. На первые два судебных заседания Кузнецов не был приглашен. В своих воспоминаниях он с горечью пишет, что не смог дать свою оценку в самом начале этого дела и совершил нечто вроде «этнографического преступления». Среди причин он называет отделенность места службы и то, что Флоринский не хотел его отпускать, — поясняет исследователь.

Тем не менее, к моменту третьего заседания Кузнецов все активнее продавливал свое участие в процессе. Он написал письмо с просьбой разрешить выступить в качестве официального оппонента на очередном заседании. Ему отказали. В своих воспоминаниях Степан Кирович отмечал, что был сильно уязвлен таким ответом. И не только он.

По словам Артема Васильева, многие заинтересованные в вынесении справедливого приговора считали, что Кузнецов как крупнейший специалист по дохристианским верованиям вотяков, должен выступить с речью и внести ясность в дело. Одним из таких людей стал писатель Владимир Короленко, который начал собственное расследование мултанского дела. Как утверждает Васильев, именно Короленко предал широкой огласке этот судебный процесс и о нем стало известно по всей Российской империи.

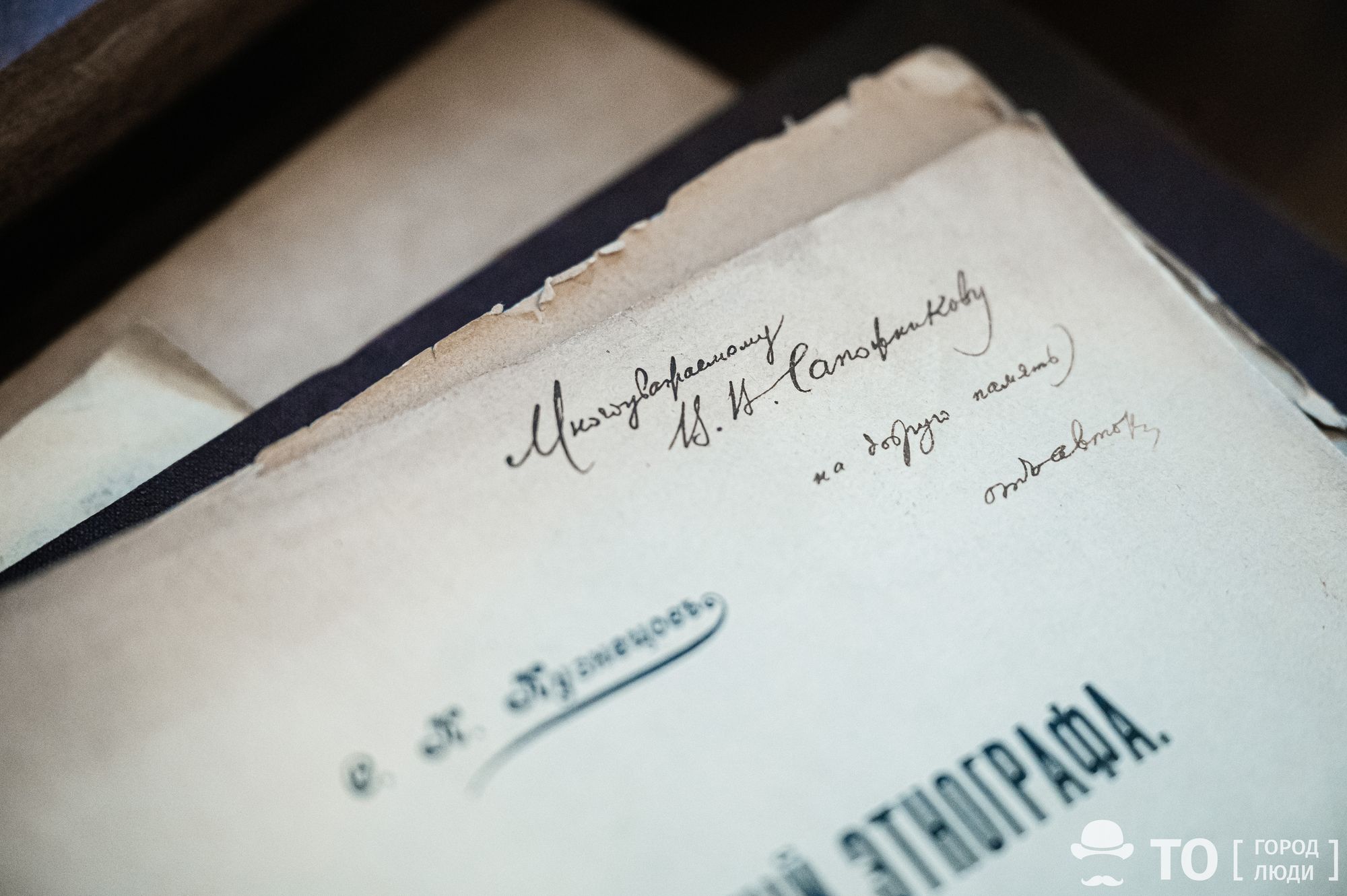

Короленко обратился к Кузнецову с просьбой дать свою оценку и помочь ему выстроить речь на заседании. Таким образом, Кузнецов смог поучаствовать в расследовании. Плюс, в томских газетах Степан Кирович публиковал материалы по этому делу, выступал на встречах, где рассказывал о мултанском деле местным профессорам и просил их дать свое заключение. Поэтому его роль в судебном процессе оказалась достаточно высока. Благодаря усилиям Короленко, Кузнецова и других защитников, обвиняемые крестьяне на третьем заседании были оправданы. Более подробно об этом деле Кузнецов написал в 1908 году в серии статей «Из воспоминаний этнографа», — поясняет Артем Васильев.

Эпилог

В Томске первый библиотекарь Императорского университета Степан Кузнецов проработал почти 20 лет. За эти годы ему многое удалось сделать для библиотеки и для города, но сибиряком он, по всей видимости, так и не смог стать. Его тянуло поближе к дому, к его «любимым черемиссам и вотякам», куда он старался приезжать каждое лето. В 1903 году, дослужив до пенсии в томском университете, Кузнецов решился на переезд в Москву, где сосредоточился на научной работе. Среди прочего, он стал одним из учредителей Московского археологического института. Преподавал разные дисциплины — от истории до нового тогда направления историческая география, вел активную научную жизнь и обзавелся ученикам.

— Я с удивлением для себя обнаружил некролог о Кузнецове Николая Сергеевича Трубецкого — одного из основоположников русского структурализма, знаменитого представителя евразийства, ученого с большим именем. И оказывается, в молодости, когда Трубецкой учился в гимназии, он увлекался этнографией и написал первую свою работу под опекой Кузнецова. В некрологе Трубецкой с благодарностью пишет, о Кузнецове как о своем учителе. И, конечно, таковым он был для многих, — рассказывает Артем Васильев.

Но одновременно с признанием учеников, Кузнецова серьезно критиковали молодые исследователи, занимающиеся темой финно-угорских народов. Зачастую они так же, как сам Кузнецов в начале своей карьеры, не стеснялись высказываться резко в адрес авторитетного исследователя.

— По сути, Кузнецов был одним из первых, кто начал писать научные труды по этой теме. Сейчас к его трудам часто обращаются исследователи марийцев и удмуртов. Но когда после Томска он снова вернулся к этнографии, Кузнецов столкнулся с серьезной критикой своих трудов. К тому моменту уже подросли местные исследователи, в том числе, выходцы из марийцев и удмуртов, и уже они начали критиковать Кузнецова. У него был позитивистский взгляд на исследования народов. Новое же поколение придерживалось другой точки зрения. Они говорили про самобытность, про сохранение традиции.

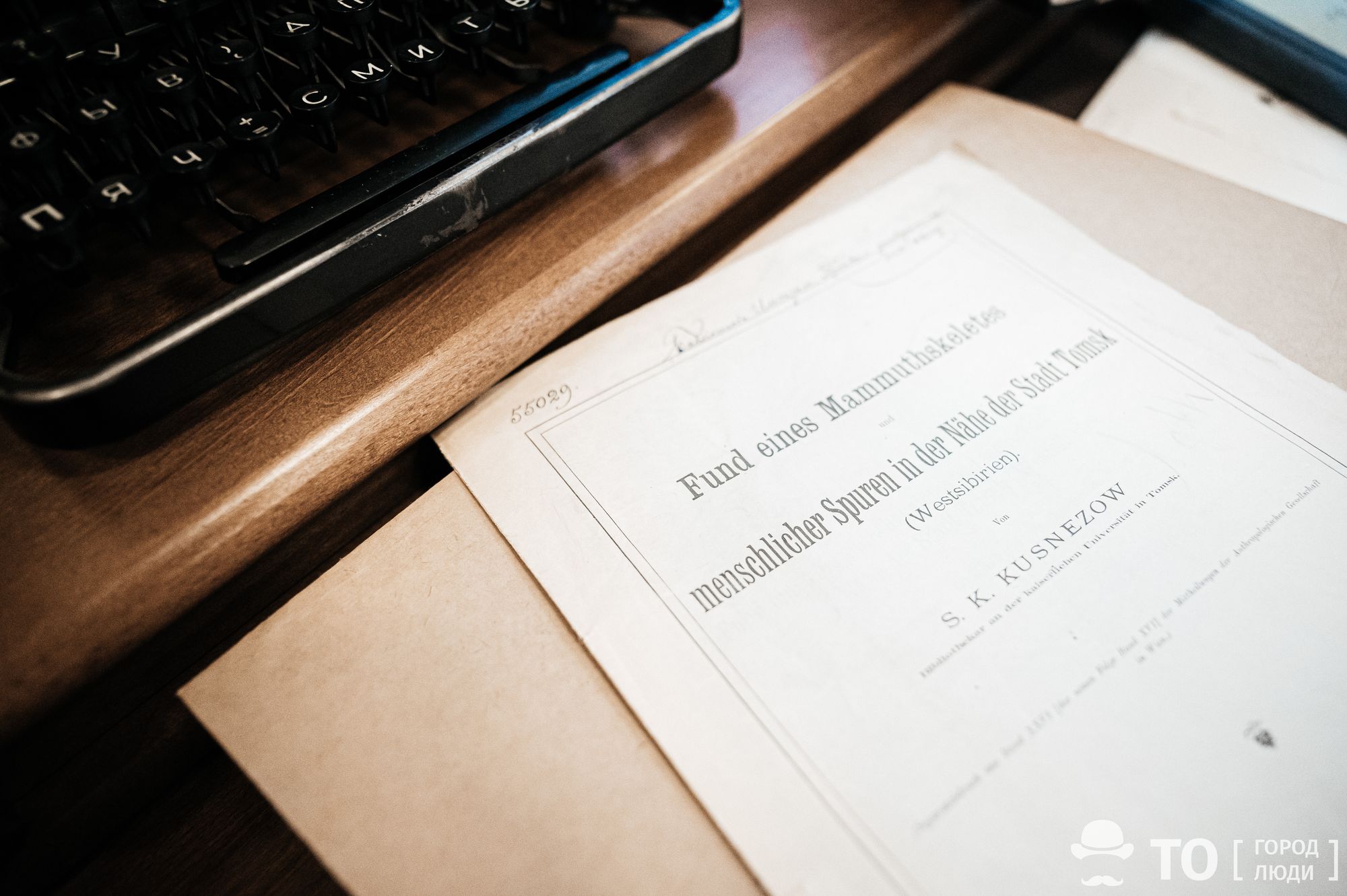

Тем не менее, работы Кузнецова были читаемы не только в России, но и за рубежом. Одна из его статей написана на немецком языке и посвящена находкам вблизи города Томска скелета мамонта и человеческих останков. В планах исследователя было продолжить изучение финно-угорских народов, в частности, продвинуться на восток, к мордве, но здоровье стало стремительно ухудшаться.

В 1912 году Кузнецов вернулся в Малмыж. Там он прожил свой последний год. Вместе с собой ученый перевез большую часть книжной коллекции: порядка десяти тысяч изданий и 20 тысяч брошюр по этнографии, археологии, истории, в том числе, редких книг. Часть их них после смерти Кузнецова приобрели антикварные магазины, часть осталась у семьи. Несколько сотен книг он подарил томской библиотеке.

Кузнецов был первопроходцем во многих отраслях: в этнографии, археологии, библиотечном деле. В этом смысле ему и повезло, и не повезло. Повезло, что он был одним из первых в некоторых сферах, не повезло, потому что те, кто пришли после него, сделали гораздо больше, и, возможно, для нас их труды более весомы, хотя именно он начал заниматься археологией в Томске и изучать поволжские народы. После смерти Кузнецова пройдёт 10 лет, его еще больше будут критиковать и начнут забывать. Но сегодня интерес к нему возрождается, о его биографии много пишут, а работы цитируются, — подчеркивает Васильев.

В память об ученом в Малмыже в 1918 году было образовано Историческое Общество для изучения местного края. Позднее его преобразовали в краеведческий музей, который и сегодня открыт для посетителей.

Текст: Алена Попова, Елена Фаткулина

Какая-то сноска

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».