«Мода в стране дефицита». Как пермская исследовательница издала книгу о массовом пошиве одежды в СССР

В советское время редкие, труднодоступные журналы мод хотелось долго рассматривать — там были красивые, необычные для того времени, завораживающие картинки и фотографии.

Юлия Папушина, преподаватель и исследователь, кандидат социологических наук, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ Пермь, сделала советскую моду предметом своих научных поисков. Одно из исследований, история Дома моделей в Перми, стало книгой «Мода в стране дефицита: культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР». Юлия представила ее на фестивале искусства и чтения «ТОМ III».

Презентацию вела Ксения Гусарова. кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Е. М. Мелетинского РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, преподаватель магистерской программы «Индустрия моды» Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Для Юлии Папушиной тема советской моды стала отчасти личной историей. Как рассказывает исследовательница, свое детство и юношество она провела, штудируя советские журналы мод:

— Я родилась в 1981 году в Свердловской области, в городе Серове, — говорит Юлия Папушина. — Моя бабушка шила для себя, для моей мамы, для меня, для брата и отца, поэтому у нее была коллекция журналов, причем достаточно старых, начала 1960-х. Конечно, для меня советская мода — тема, которая связывает меня с детством. Я всегда одним глазом поглядывала, чего пишут на эту тему, какие мемуары выпускают. Потом поступила в аспирантуру к Александру Бенционовичу Гофману, которого обычно знают как историка социологии. Мне довелось узнать его как социолога моды, он — автор, пожалуй, первого исследования по социологии моды на русском языке. Он защитил его как диссертацию в 1992 году. Научный труд стал книжкой, она называется «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения» и есть в интернете. Я прочла ее, а в 2016 году прочитала книжку Сергея Журавлева, Юкка Гронова «Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР, 1917-1991». Там упоминалось, что совсем нет исследований областных домов моделей. Параллельно, меня познакомили с бывшим искусствоведом пермского Дома моделей одежды. Как говорится, все звезды сошлись. Я подумала, почему бы мне не сделать такое исследование? Начала потихоньку заниматься этой темой, ходить в Государственный архив Пермского края, а параллельно искать информантов, людей, которые могли бы рассказать о работе моделирующих организаций в советское время.

Бывших сотрудников двух таких моделирующих институций — Управления бытового обслуживания Пермской области и Пермского дома моделей одежды Минлегпрома (Министерство легкой промышленности РСФСР) и экспериментального цеха (Дома моделей) — Юлия нашла, в итоге взяла более 20 интервью. Сначала писала научные статьи, а потом собрала их в книжку.

Это замечательное, уникальное исследование, где можно услышать живой голос людей, которые пытались создавать моду в советский период в региональном контексте, — считает Ксения Гусарова, модератор презентации. — Восхищаюсь теми, кто занимается устной историей. Моя кандидатская связана с культурной историей косметики. Я пробовала спрашивать у женщин старшего поколения, каким был их опыт использования косметики в СССР. Все мои информантки как одна говорили следующую фразу: «Я никогда не увлекалась косметикой». Я даже вынесла ее в заголовок своей статьи. Это, как оказалось, тема, на которую люди не хотели и были не готовы говорить, настолько она в Советском Союзе была стигматизирована. Конечно, косметика — это совершенно отдельная история. Юлия спрашивала людей про их профессиональную и творческую самореализацию, наверное, они рассказывали гораздо более охотно. Но были ли какими-то проблемы при работе с таким сложным материалом, как устная история?

Юлия Папушина призналась, что проблемы с источниками были, но речь не об устных интервью, а о документах. Хотя историки обычно говорят, что в конце 1980-х — начале 1990-х для них наступили хорошие времена, потому что открылись архивы. Но в те же годы возникли другие проблемы — перестали хранить документы предприятий.

— Утеряны архивы обеих организаций, которые я изучала — Пермского дома моделей Министерства легкой промышленности РСФСР и экспериментального цеха управления бытового обслуживания Пермской области, моделирующей институции, которая создавала модели для ателье, — констатирует Юлия. — Причем, если про экспериментальный цех я не могу сказать, в какой момент все исчезло, то с Домом моделей мы знаем год и даже ответственных за это безобразие, кто занял потом это здание, кто вывозил документы. Мои источники были сильно ограничены тем, что есть в государственном архиве Пермского края. Организации обязательно сдавали определенные документы, поэтому сохранились хоть какие-то коллективные договоры, отчеты. А что хранилось в Доме моделей, к сожалению, пропало. Включая и библиотеку, и зарисовки модельеров, коллажи, подборки. Устной историей я занималась не от хорошей жизни. К сожалению, во многих моментах это была единственная возможность хотя бы что-то узнать. А многие рабочие моменты нигде не фиксировались. Если открыть протоколы просмотра моделей Пермского Дома моделей одежды, то все хорошо, модели показываются, столько-то отклоняется, столько-то принимается. Отклоняется очень маленькая доля. Когда я спрашивала модельеров и искусствоведов, как на самом деле принимались модели, то слышала: «Ой, ругались. Торговле надо, промышленности нет». Конечно, были определенные проблемы, связанные с тем, что я говорила с людьми об опыте, который сегодня сильно окрашен в ностальгические тона. И хотя были какие-то моменты, которые им тогда не нравились, сегодня они считают, что жили интересно. Поэтому содержание интервью, которых я получала, сильно отличались от того, что я читала в книгах. Это был сильный для меня опыт, хороший урок. То, что люди тебе рассказывают, необязательно должно совпадать с тем, что кто-то написал.

Ксения Гусарова отметила, что ее в книге Юлии Папушиной больше всего поразило что в советских журналах для женщин, сборниках советов для них часто можно найти тексты, написанные сотрудниками домов моделей, искусствоведами, художниками-конструкторами, про то, как правильно одеваться, выглядеть, следить за собой:

— Они, мне кажется, учат женщин ненавидеть себя и свое тело, ограничивать себя во всем, — предполагает Ксения Гусарова. — Звучит идея, что косметикой нельзя злоупотреблять и лучше обходиться без нее, но выглядеть надо всегда хорошо; полные женщины не должны носить в цветочек одежду — такие жесткие предписания, что можно и что нельзя. Юлия обращает внимание на то, каким образом модельеры участвовали в формировании концепции хорошего вкуса, как эта концепция работала против них самих, потому что не давала внедрять инновации, в том числе в костюме, потому что хороший вкус не предполагал шага вправо или влево.

Респонденты Юлии концепцию хорошего вкуса поддерживали — другого варианта у них просто не было. К тому же, надо учитывать контекст. Концепция советской моды родилась в начале 1920-х годов:

— У Татьяны Стриженовой есть известная книга «Из истории советского костюма», — рассказывает Юлия. — Она закрепила Надежду Ламанову как основательницу советской моды. Оттуда уже шли нормы — что все должно быть уместно. В чем она не права, почему нет? То, что было сделано в 20-х годах, уже в 60-е действительно создало определенные рамки, в которых работать было сложно. Но проблема советского общества была в том, что изменений боялись все, кто принимал решения, а не в сознательной поддержке определенных стандартов. Хотя людей с первого курса учили, что можно и что правильно. Естественно, за пять лет это оседало в голове очень хорошо. С точки зрения практических вещей — никто не предлагал ходить в робе. История, которую мы имеем, как наше сегодняшнее впечатление о советской моде, она связана не только с модельерами, но и с теми технологиями, которые были; и с социалистической плановой системой хозяйствования, которая сильно усложняла жизнь модельерам. Масштабные предприятия отшивали вещи в огромных количествах. Мода — это индустрия. Здесь техническая и экономическая части не менее важны, чем творческая. Модельеры делали то, что могли. Когда чувствовали, что не могли, увольнялись.

Модельеры в советское время должны были создавать отдельно творческие коллекции и коллекции для производства. В ССССР было 38 домов моделей швейных изделий. В 1960-е было только два института, которые выпускали дипломированных модельеров. В начале 1970-х стали появляться новые вузы, обучавшие модельеров-конструкторов и конструкторов, которые в областных Домах моделей одежды занимали позиции модельеров. Но это было больше техническое образование, чем полет фантазии. Оно понадобилось, чтобы повышать квалификацию людей. При этом без фантазии тоже было не обойтись:

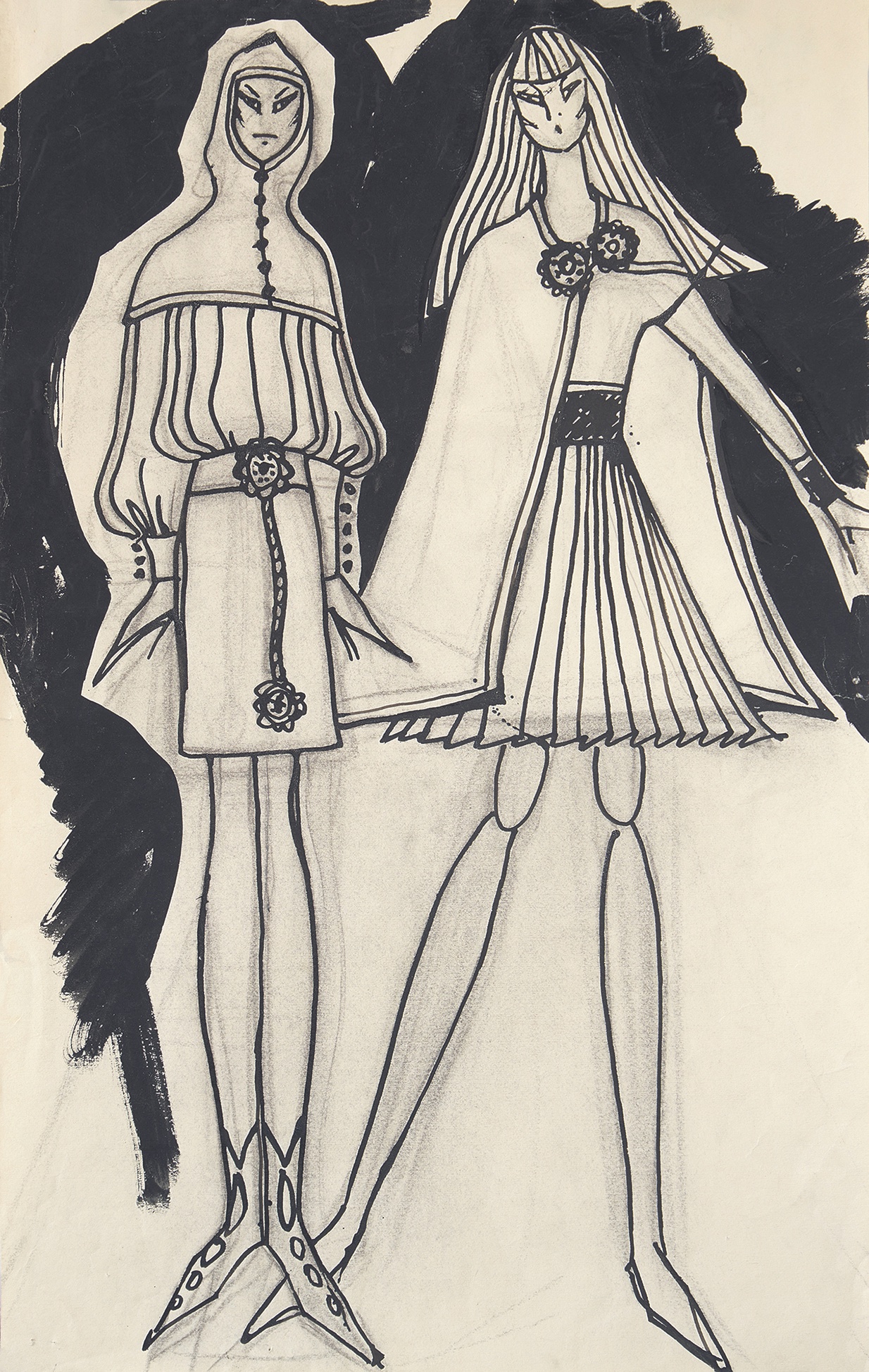

— Вы не сможете решить задачу смоделировать классную штуку для производства, если у вас нет фантазии, — объясняет Юлия Папушина. — Это иллюзия, думать, что смоделировать модель для массового пошива легко. Сложно, просто потому, что есть очень жесткие требования от фабрик: какие отделки можно сделать, какие швы, где есть хлястики, а где нет, какие карманы и так далее. С другой стороны, есть требования моды. Нужно делать то, что люди захотят купить. Модельерам требовалось все время поддерживать себя в хорошей творческой форме, но, делая только промышленные коллекции, это было невозможно, потому что в требованиях фабрик мода часто была где-то на тридцатом месте. У них была задача выполнить план. Дома моделей были озадачены тем, чтобы как-то повышать квалификацию модельеров. И главное — этим было озадачено Минлегпром РСФСР. Оно дало соответствующую задачу общесоюзному Дому моделей, руководившему всеми домами моделей швейных изделий в РСФСР. Тот вместе с Всесоюзным институтом ассортимента изделий легкой промышленности при том же Минлегпроме, только уже СССР, организовали методические семинары или семинары совещаний. Когда Дома моделей съезжались на совещание, к нему они делали творческие коллекции на заданную тему. Часто они получали даже конструкции, от которых отталкиваться, чтобы у работ был современный силуэт, крой. Это была такая история для модельеров, чтобы повышать квалификацию и как-то выражать себя и не пропасть в творческом смысле.

В книге Юлии Папушиной представлена витиеватая схема создания вещей советских времен — какая организация кому подчинялась, куда шли идеи, изделия на утверждение. Но эта система — часть прошлого. Автор исследования не видит для нее места в настоящем:

Это совершенно другая система, нет смысла что-то из нее сохранять. Алексей Баженов — идеолог и основатель института моды Beinopen, он большой энтузиаст институционального подхода в моде, на презентации моей книги однажды со мной схлестнулся на эту тему. Я объясняла, что ничего из советского времени нельзя взять, потому что система абсолютно другая. Тем более, она была громоздкая, и ей было достаточно сложно функционировать, — отмечает Юлия.

Главной проблемой советских модельеров был дефицит. С ним в стране с плановой экономикой сталкивались все:

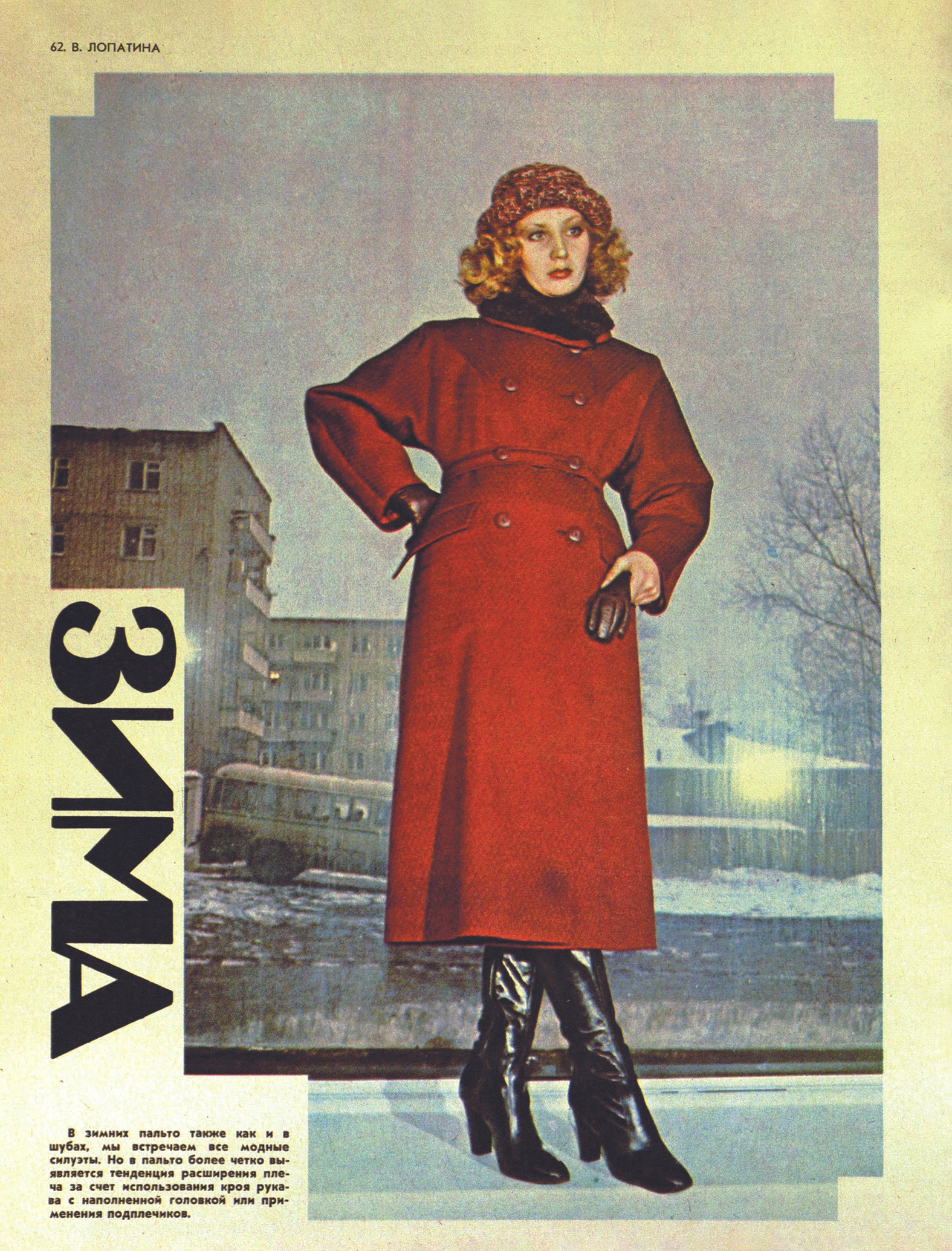

— Если говорить о коллекциях для массового пошива, то модельеры страдали из-за недостаточного разнообразия тканей, — уточняет Юлия Папушина. — Как был построен процесс? Они идут на склад, смотрят, что там есть, как эта ткань себя ведет — мнется ли, тянется ли. Уже исходя из этой ткани, они начинают что-то придумывать и чертить, потом делать конструкцию и так далее. Работа модельера — она во многом зависит от того, что они видят перед глазами. Если тканей мало, они невыразительные, это не стимулирует фантазию. Модельер вдохновляется тканью. Не всегда, конечно, но часто. Поэтому дефицит был реальным бедствием. В индивидуальном пошиве было чуть свободнее, в смысле того, как можно было закупать ткани, и того, что всё-таки фурнитуры было больше, чем в Доме моделей. Там занимались только массовым пошивом и вещи можно было делать только из того, что текстильная промышленность предлагала в больших объёмах.

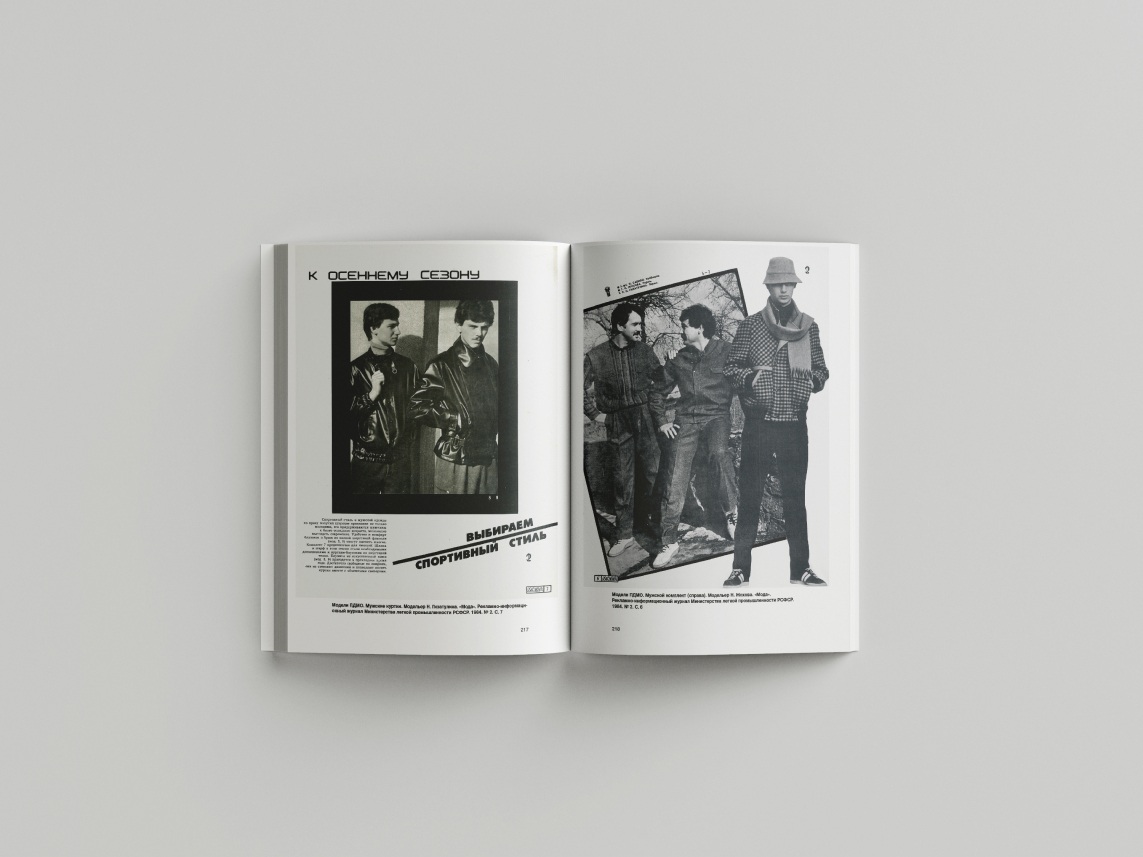

Что происходило в советское время в пермском доме моделей с мужской модой? Она часто остается в тени женской одежды. Пермь не отличалась в этом аспекте от остальных. Если посмотреть каталоги, то мужских моделей там значительно меньше, чем женских:

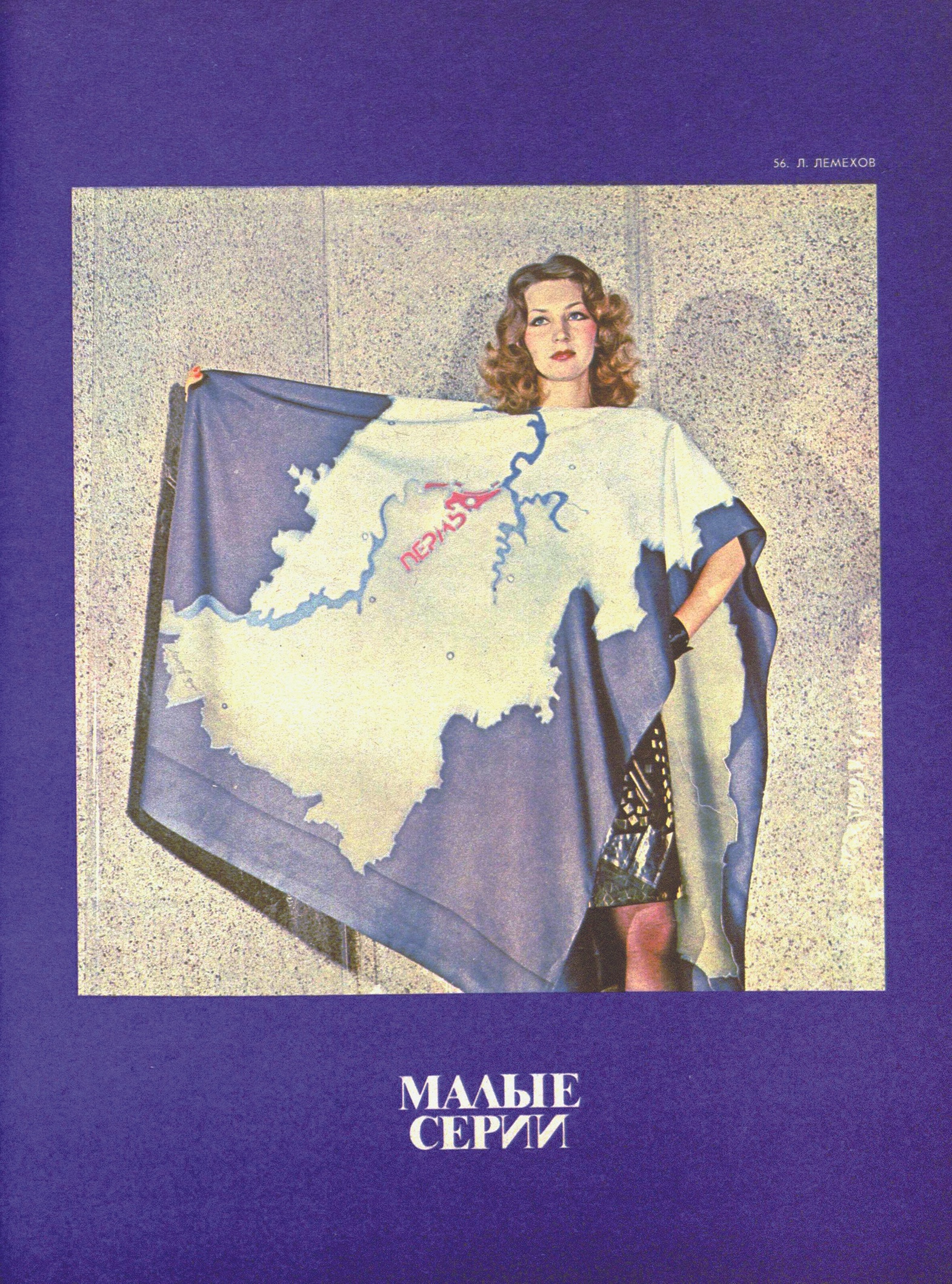

— Два каталога пермских домов моделей были изданы в 1980 и 1981 году, — рассказывает Юлия Папушина. — Их выход связан с активной работой Леонид Ивановича Лемехова, в то время — ведущего художника экспериментальной группы. Он определял творческую политику и решил, что надо сделать каталоги. Это удалось воплотить в жизнь. Если посмотреть эти каталоги, то мужских моделей там столько, что пальцев на двух руках хватит. Но с другой стороны, то, что предлагалось, выглядело симпатично. Имею в виду то, что на фотографиях с показов. Если посмотреть посвященный пермскому Дому моделей фильм «Старина, вкус, мода» (фильм пермской телестудии, 1972 года), то там мужских костюмов примерно четверть, остальное женские. Но они тоже, на мой взгляд, хорошо выглядят.

Ещё один удивительный для многих факт, о котором говорится в книге — советская мода была гораздо ближе к западной, чем можно подумать. Например, Ксению Гусарову поразило, что в методических рекомендациях для модельеров печатались фотографии из зарубежных зданий.

— Идея, что надо учиться у Запада, брать у них лучшее, не быть изолированными, она существовала достаточно давно, потому что первые иностранные журналы, которые я увидела в контексте советской моды, упоминаются в мемуарах Аллы Щепакиной, когда речь идет об эпохе 1920-30-х годов, — говорит Юлия Папушина. — Для московских институций это нормальная ситуация. Когда Домов моделей одежды стало больше, то, естественно, возникла необходимость как-то организовывать поток информации, это была еще доинтернетная эпоха и весьма закрытая страна. Но все равно иностранные журналы мод в СССР попадали, они выписывались для Общесоюзного дома моделей. Его эксперты, то есть, ведущие модельеры страны, их изучали, анализировали, собирали то, что считали приемлемым для советской моды, и оформляли методические указания, чтобы не ездить по городам и весям с «гастролями» и лекциями. К ним приезжали люди, например, на методическое совещание, искусствоведы домов моделей. Они покупали методические рекомендации и привозили их своим модельерам. Второй вариант — рекомендательные обзоры зарубежной моды делал ВИАЛегпром (Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды). С предупреждением, что это информационная история, необязательно, что надо так делать, но такое есть. ВИАЛегпромовские методические рекомендации я нашла в Ленинской библиотеке. Их там можно увидеть. В какой-то момент пермский дом моделей наладил свой канал получения актуальной информации о западной моде. Они договорились с технической библиотекой (сейчас она называется Главной научно-технической библиотекой и находится на Таганке), что оттуда им будут присылать «передвижку» — некоторое количество зарубежных журналов мод, которые модельеры могли определенное время изучать. Потом она ехала дальше.

Своеобразным продолжением книги стала выставка «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму», проходящая сейчас в Перми.

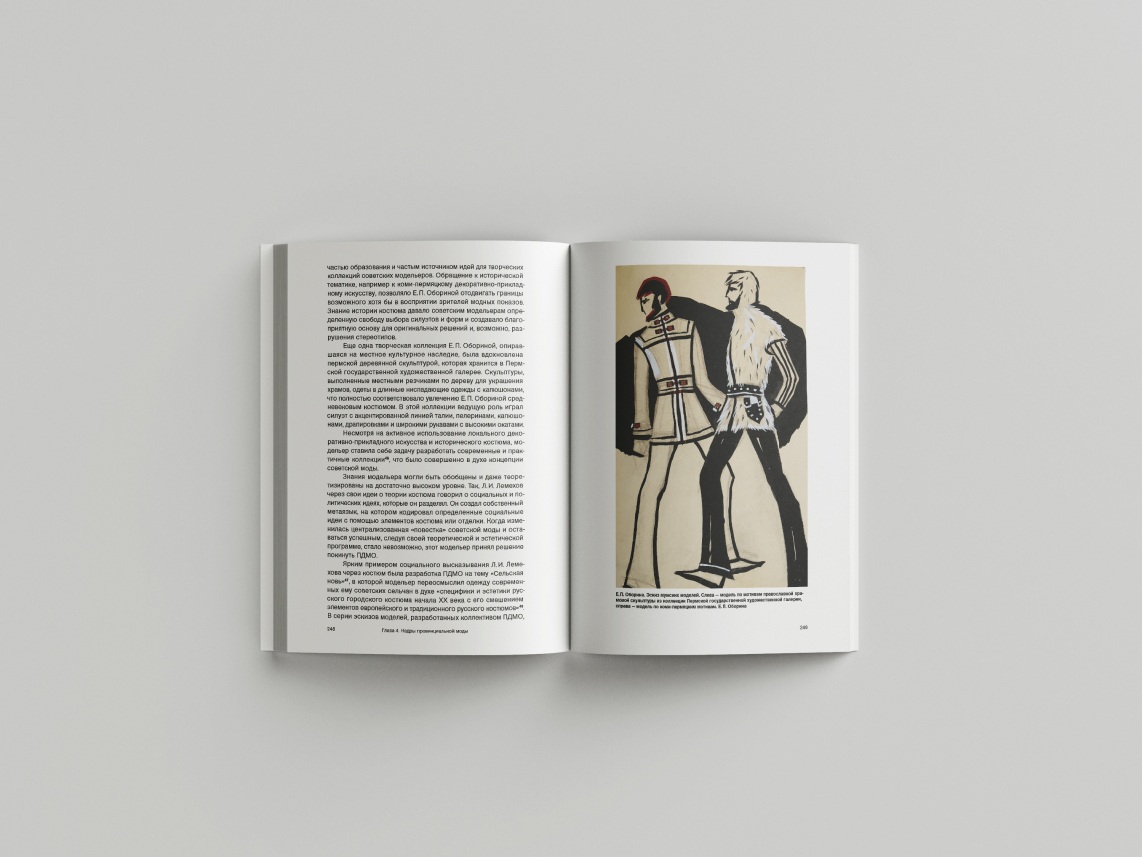

— Когда я подбирала иллюстрации для книги, Елена Петровна Оборина, первая дипломированная модельер пермского Дома моделей, любезно разрешила мне использовать ее эскизы, — поясняет Юлия Папушина. — И год назад я к ней пришла, а она начала доставать папки с эскизами, где были совершенно классные вещи, которые она сохранила. И я поняла, надо делать выставку. Мы искали место и деньги, чтобы это сделать, и в конце мая 2025 года выставка открылась. На ней мы показываем чуть меньше, чем 40 эскизов и несколько готовых моделей из фондов Пермского краеведческого музея, которые были по ним пошиты. То есть, нам повезло найти ещё и вещи, где задумки воплощены в ткани. А модель в эскизе и модель в ткани, это, конечно, две разные вещи.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».