Чугунный сейф, микроскоп Кузнецова и лазеры:

прошлое и настоящее СФТИ

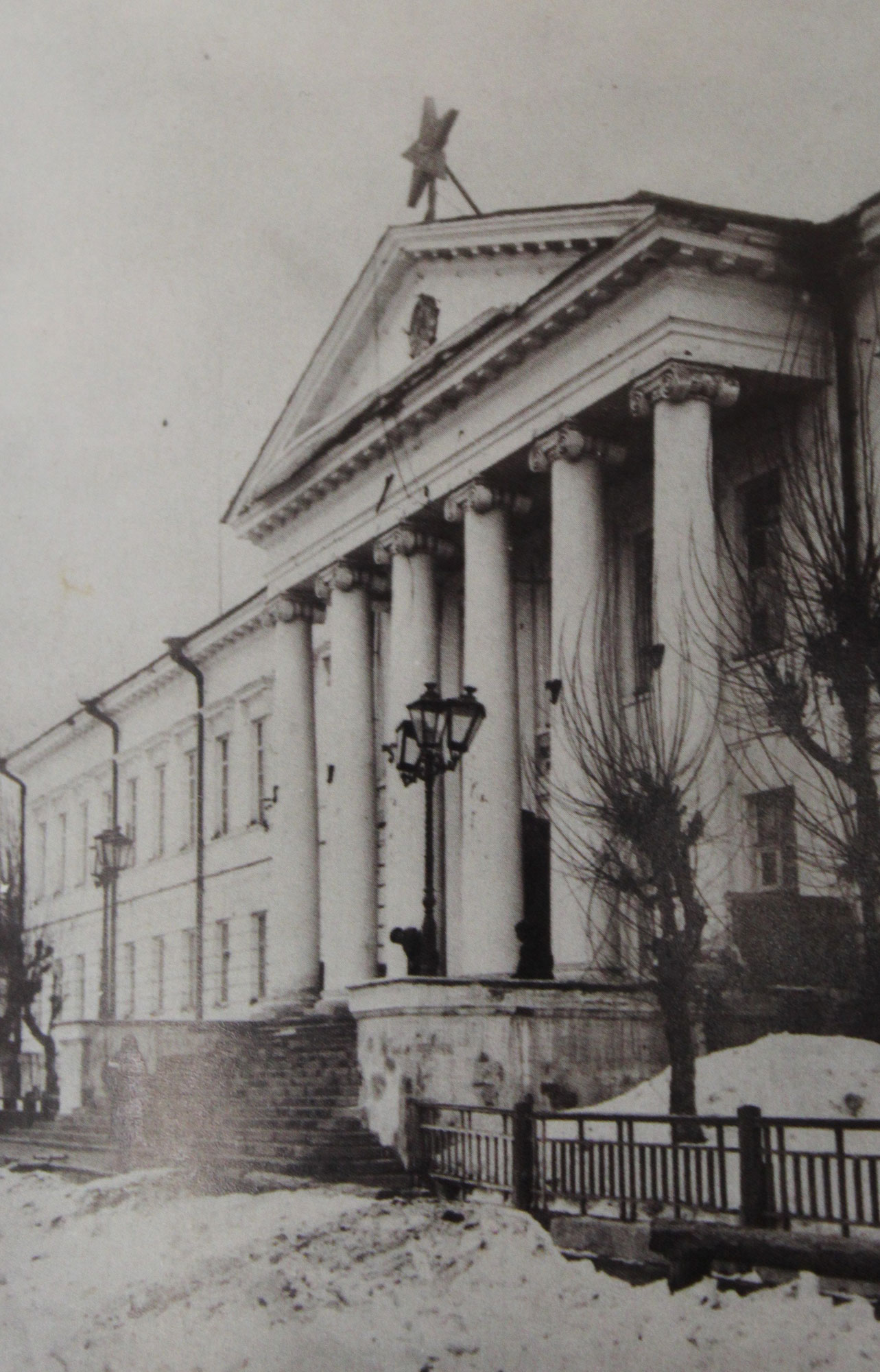

В это роскошное здание с колоннами на площади Ново-Соборной ходили на работу и томские чиновники, и советские ученые. Оно стоит у всех на виду, но что происходит за его стенами?

Побывали на экскурсии в кабинетах и лабораториях Сибирского физико-технического института и увидели, какие приметы прошлого он хранит и чем живет сегодня.

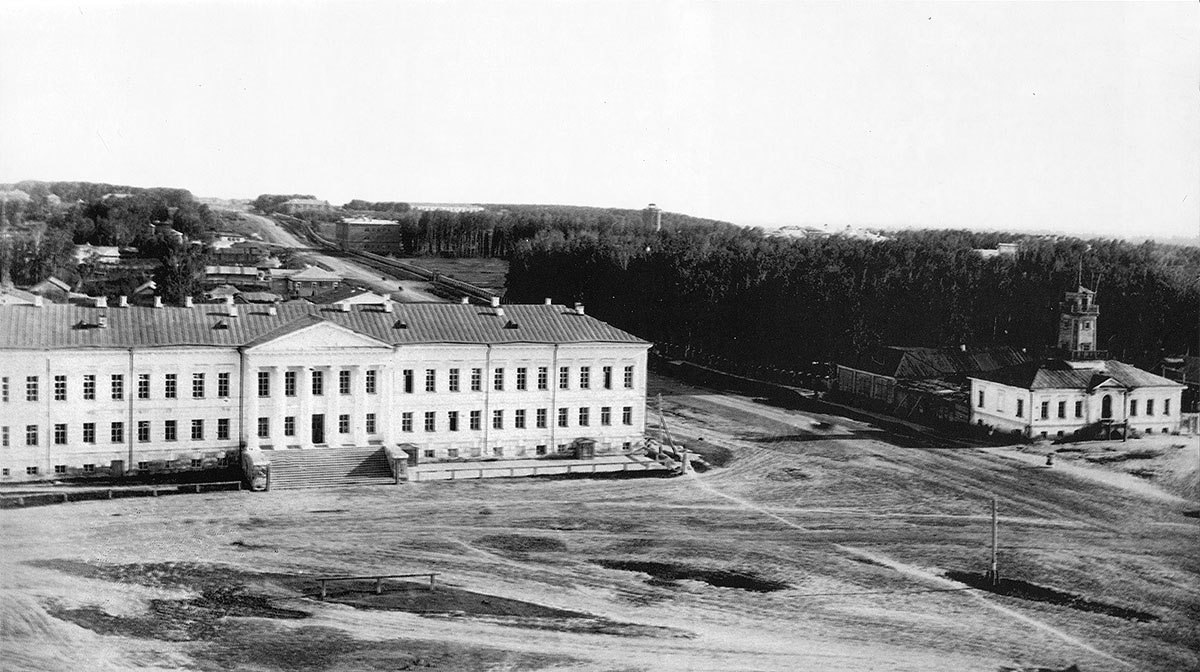

Губернское управление

Слева — здание Губернского управления (СФТИ), справа — управа Юрточной полицейской управы, на месте которой сегодня располагается здание университетских клиник СибГМУ.

Здание, где сегодня размещается СФТИ, старше многих каменных томских старожилов. Оно было построено в 1838–1842 годах, и в его создании принимали участие несколько архитекторов. Так, первый вариант предложил Андреян Дмитриевич Захаров, спроектировавший комплекс построек Главного Адмиралтейства и множество других петербургских и гатчинских зданий. Еще в 1803 году он отправил в Томск план здания губернского правления. Но городские власти работой остались не довольны — строение обещало получиться очень уже большим.

В 1816–1817 годах томский губернский архитектор Петр Раевский усовершенствовал проект Захарова, но и этот вариант был отвергнут. Завершил работу известный томский зодчий Александр Деев, и случилось это только к 1820 году. Еще несколько лет прошло до того, как наконец началось строительство.

Первоначально в здании располагалось Томское губернское управление, после Революции его сменила Губернская Земская управа, после — Совет народного хозяйства, Губместхоз…

А в 1928 году здание отдали только что созданному Сибирскому физическому институту, который обосновался здесь надолго.

Что сохранилось?

От изначальных интерьеров сегодня почти ничего не осталось. Хотя первый капитальный ремонт за весь период обитания СФТИ в здании был сделан уже в наше время — в 2019-2012 годах, рассказывает заместитель директора института Валерий Донченко.

И тем не менее сегодня в коридорах и кабинетах института можно встретить «приветы из прошлого», или их копии. Как, например, входные двери, установленные как раз при ремонте. В институте говорят, они созданы точно по образцу «губернских»:

В приемной замдиректора по общим вопросам стоит чугунный сейф, на котором можно увидеть надпись «Ф. Санъ Галли». Судя по всему, он был произведен на одном из заводов петербургского предпринимателя Франца Карловича Сан-Галли в XIX веке. Сейф по-прежнему используется.

— Когда люди впервые видят этот сейф, то у всех такая реакция: «О-го-го!». Он в рабочем состоянии. Чтобы его открыть, необходимо сначала вставить ключ, прокрутить, потом повернуть два рычага. Сейф старый, это чугун, скорее всего. Если постучать по нему — такой звук, как будто по пустой голове стучишь. Не уверен, что его реставрировали, если только красили, — рассказывает Валерий Донченко.

От старинной обстановки также сохранилось трюмо в роскошной резной раме, которое стоит в приемной замдиректора:

Еще одно зеркало в не менее нарядной раме висит на лестнице:

Сохранилась, пусть и в изменившемся виде, центральная лестница и немного лепного декора:

— У здания была очень крепкая крыша, стропила — вечные. Мы их видели, когда шел капремонт. Сейчас их заменили на современные, которые прослужат лет 50, не больше, — рассказывает Валерий Донченко. — Старые стропила были из кедра, и когда в здание заехали физики и стали делать вентиляцию, то просто прорубили трубу через них, и все повредили. Как-то Валерия Александровна Сапожникова (дочь А.Б. Сапожникова — физика, радиотехника, профессора кафедры теоретических основ радиотехники Томского университета, работавшего в СФТИ в годы войны) прошла по всему зданию, промерила фон ртути, показала основные точки загрязнения. Оказалось, что тут все ею просто газит! А дело в чем — в 1930-е годы ведь чуть не в каждой установке были ртутные манометры. Вот так, пустили физиков — оставили они свое наследие! Удивительно, как у нас еще долгожители есть.

В подвальных помещениях, где в царское время размещалась челядь, сегодня располагается лаборатория новых материалов и перспективных технологий. Потолки здесь ниже на целый метр, чем наверху, и они остались нетронутыми, поскольку СФТИ — объект историко-архитектурного наследия:

Валерий Донченко рассказывает — прежде в институте был свой «уголок истории» висели портреты ученых, ветеранов, но большая часть архива, увы, утрачена:

— У нас было пять или шесть альбомов со старыми фотографиями. Но было много перестроек, два или три тома спрятали, чтобы их не утащили, а остальные оказались утеряны. Где эти фотографии сейчас — неизвестно.

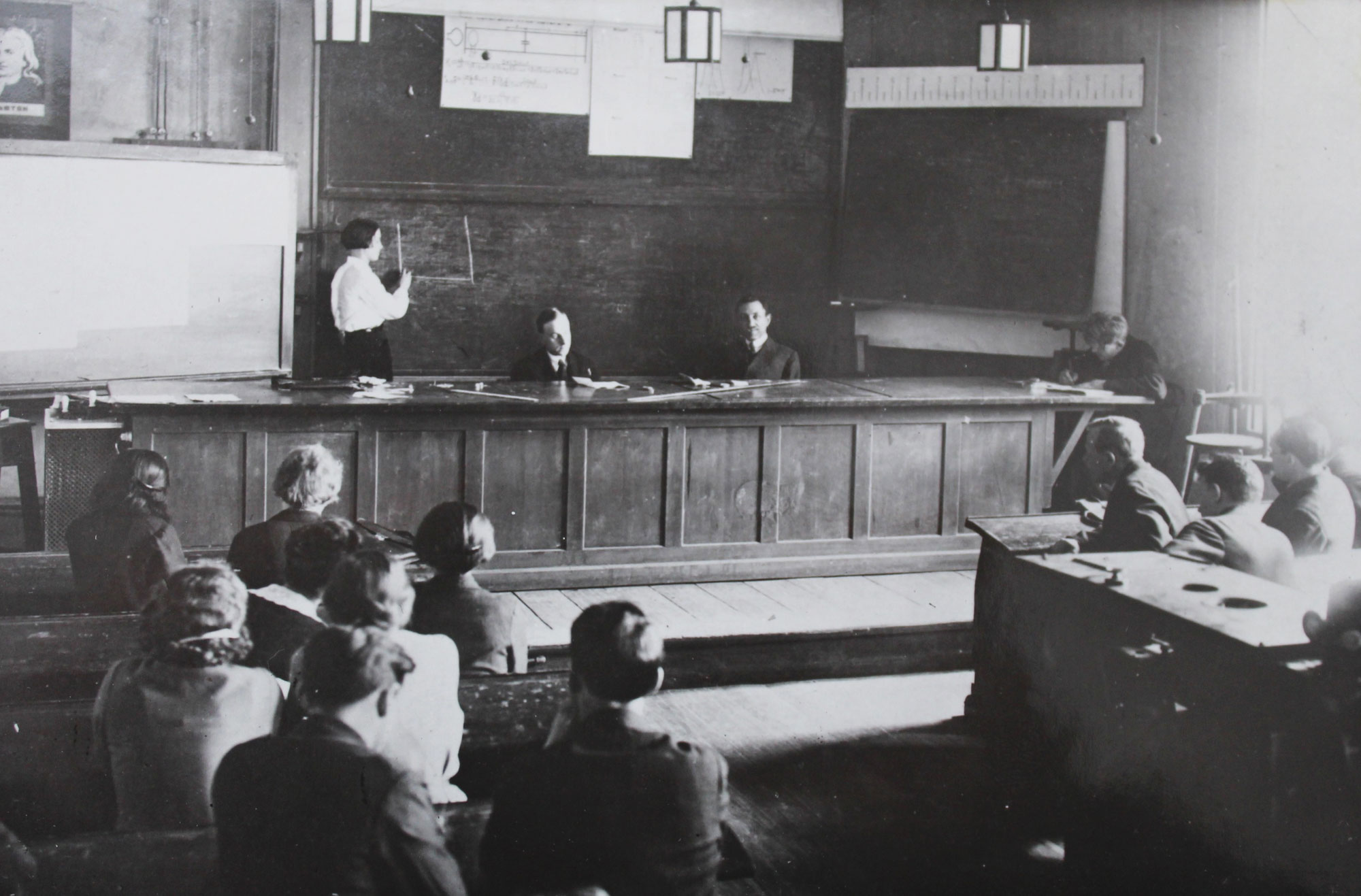

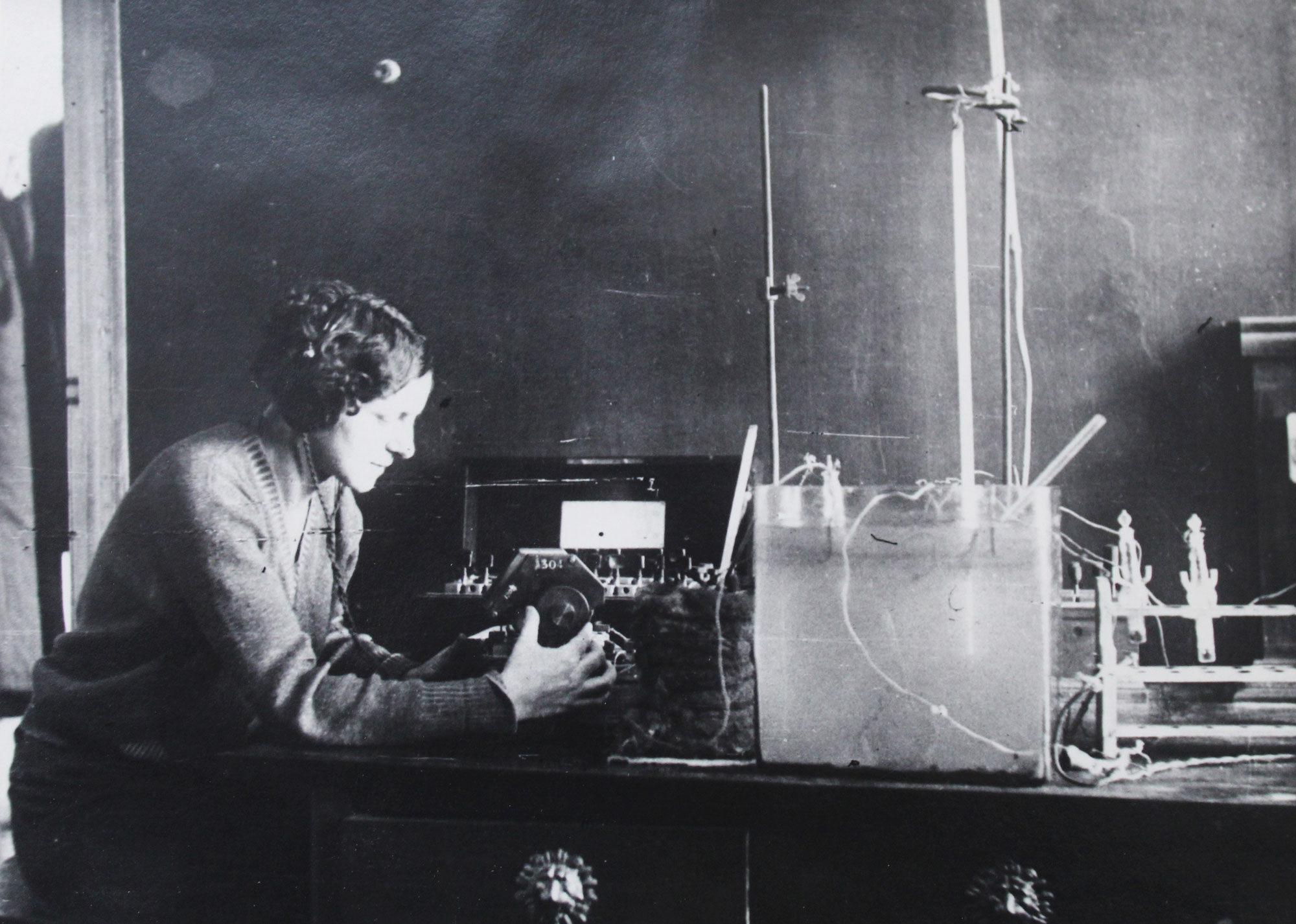

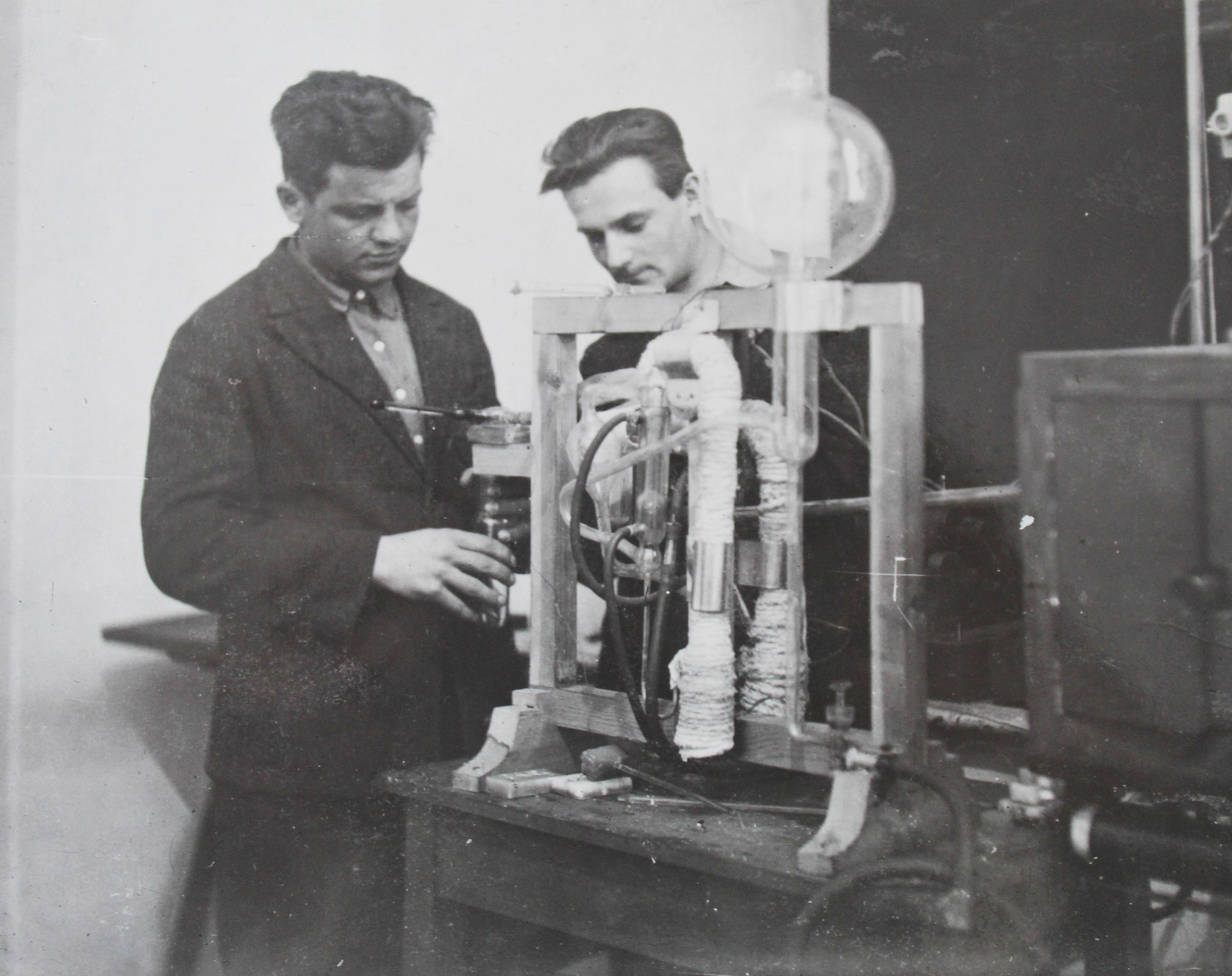

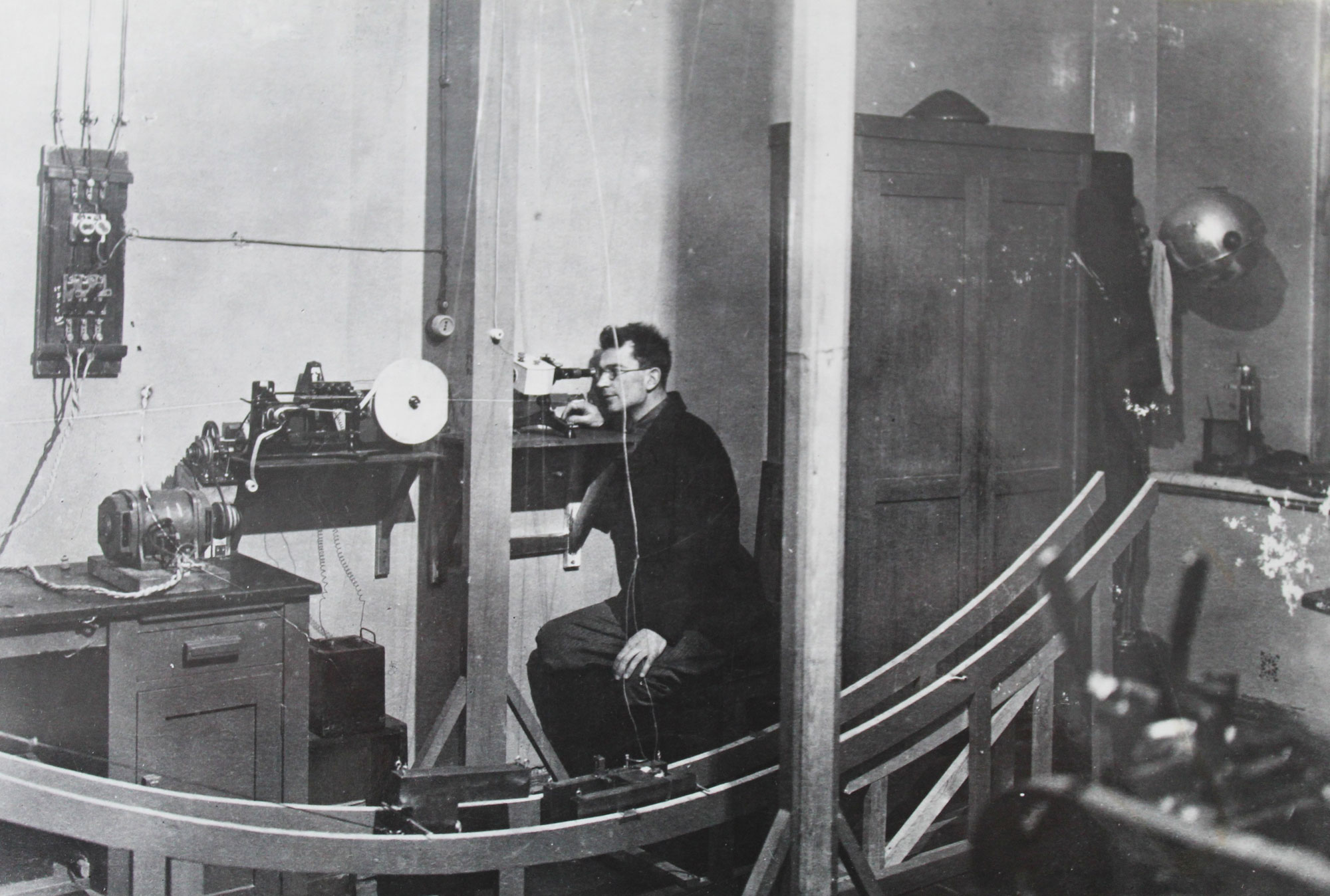

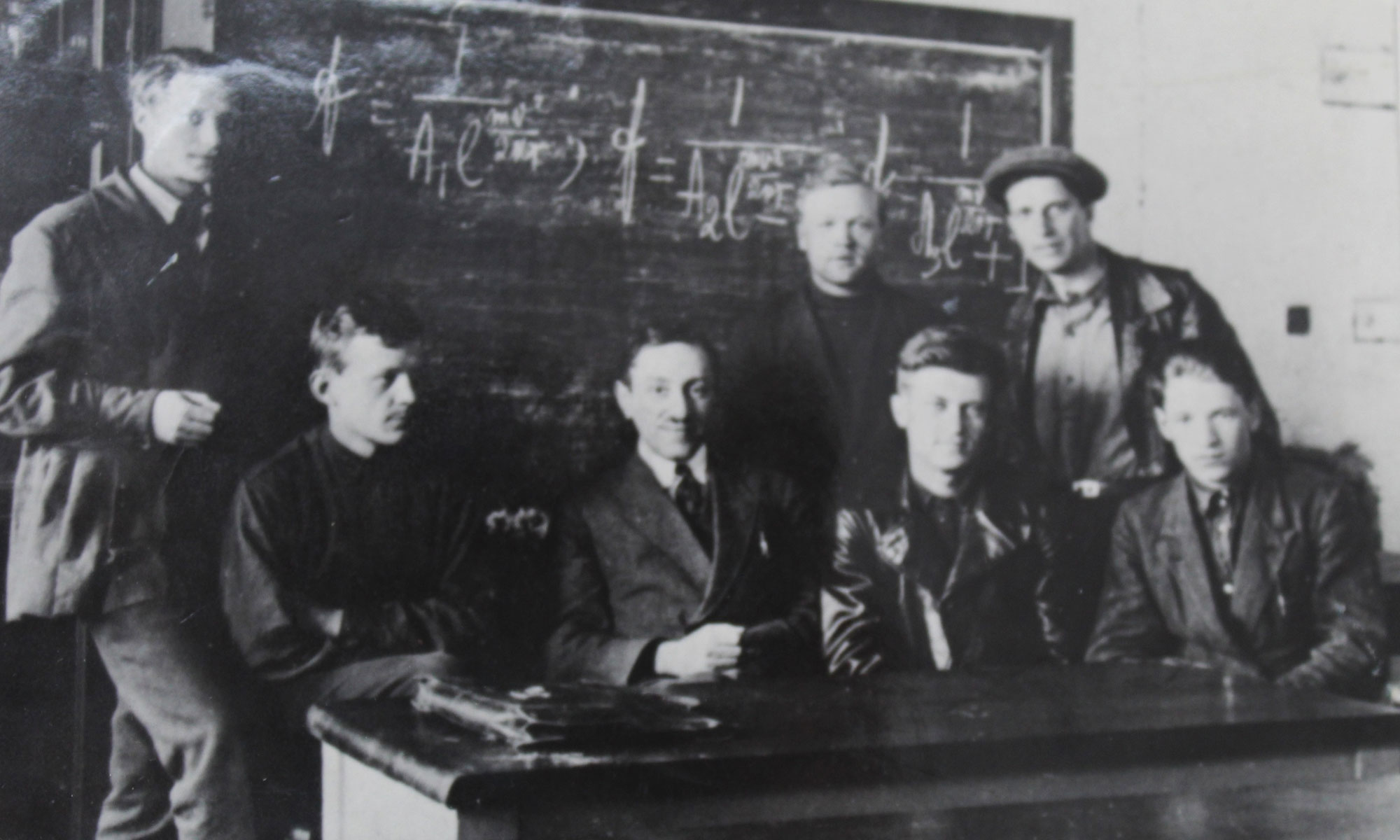

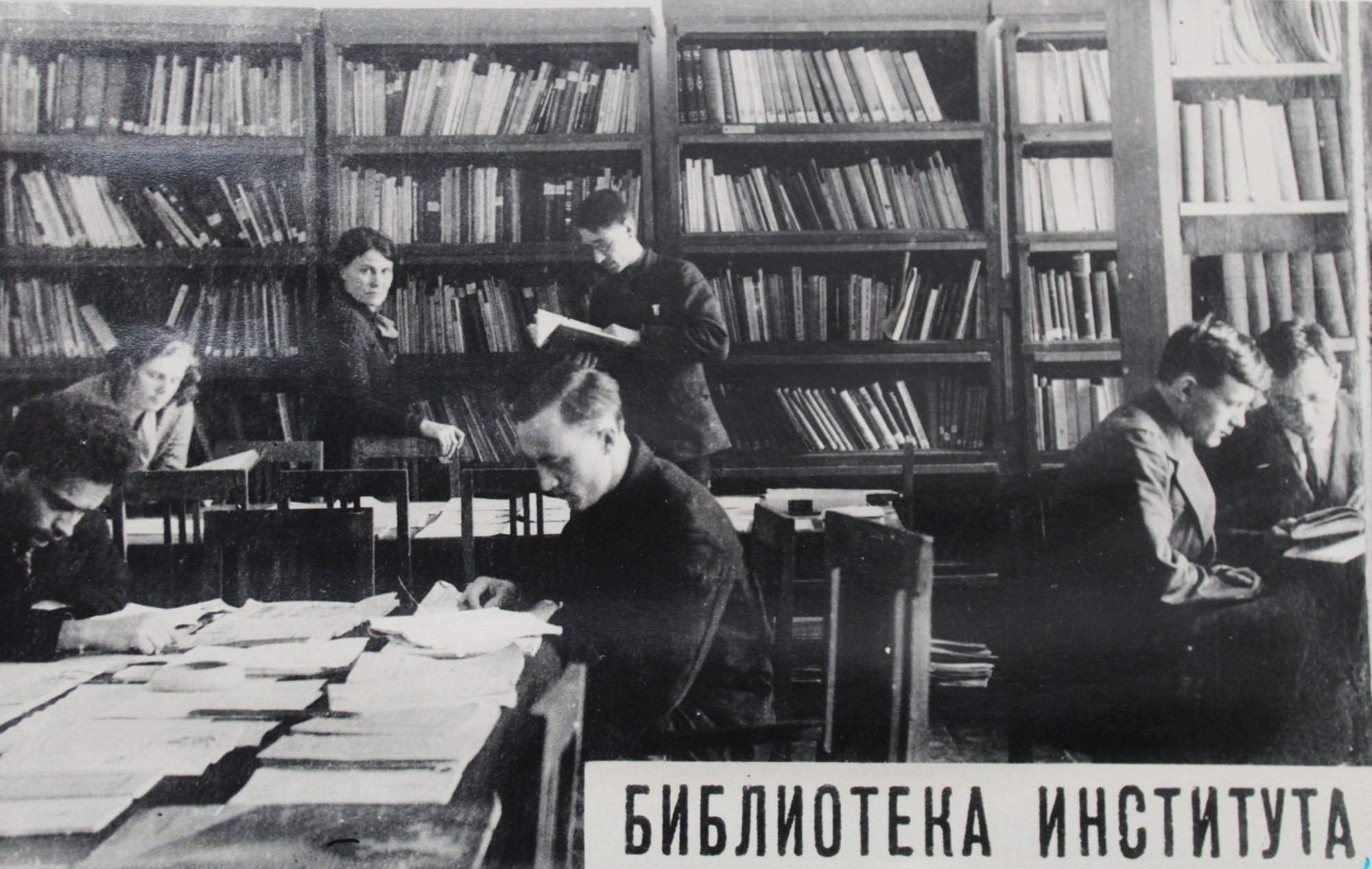

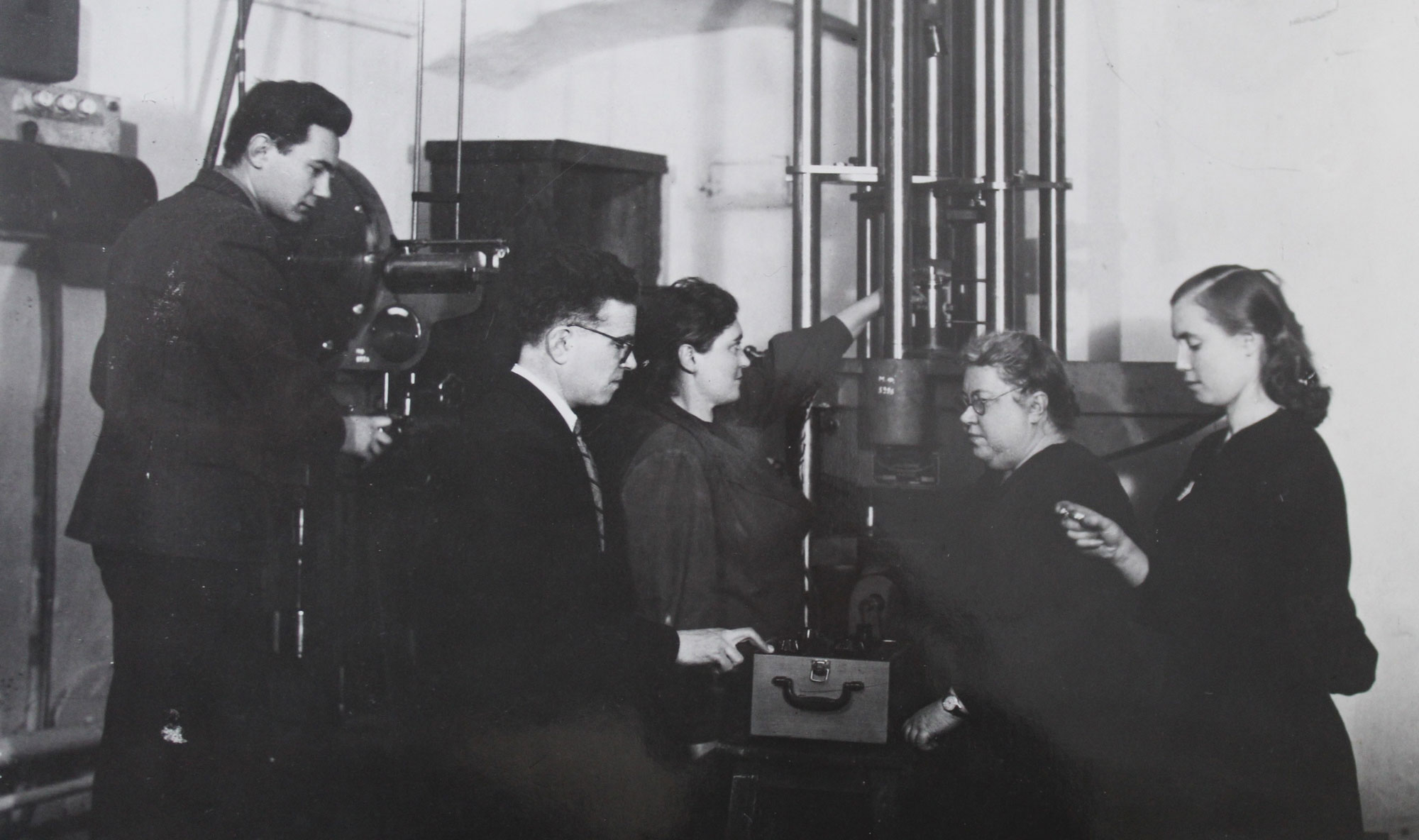

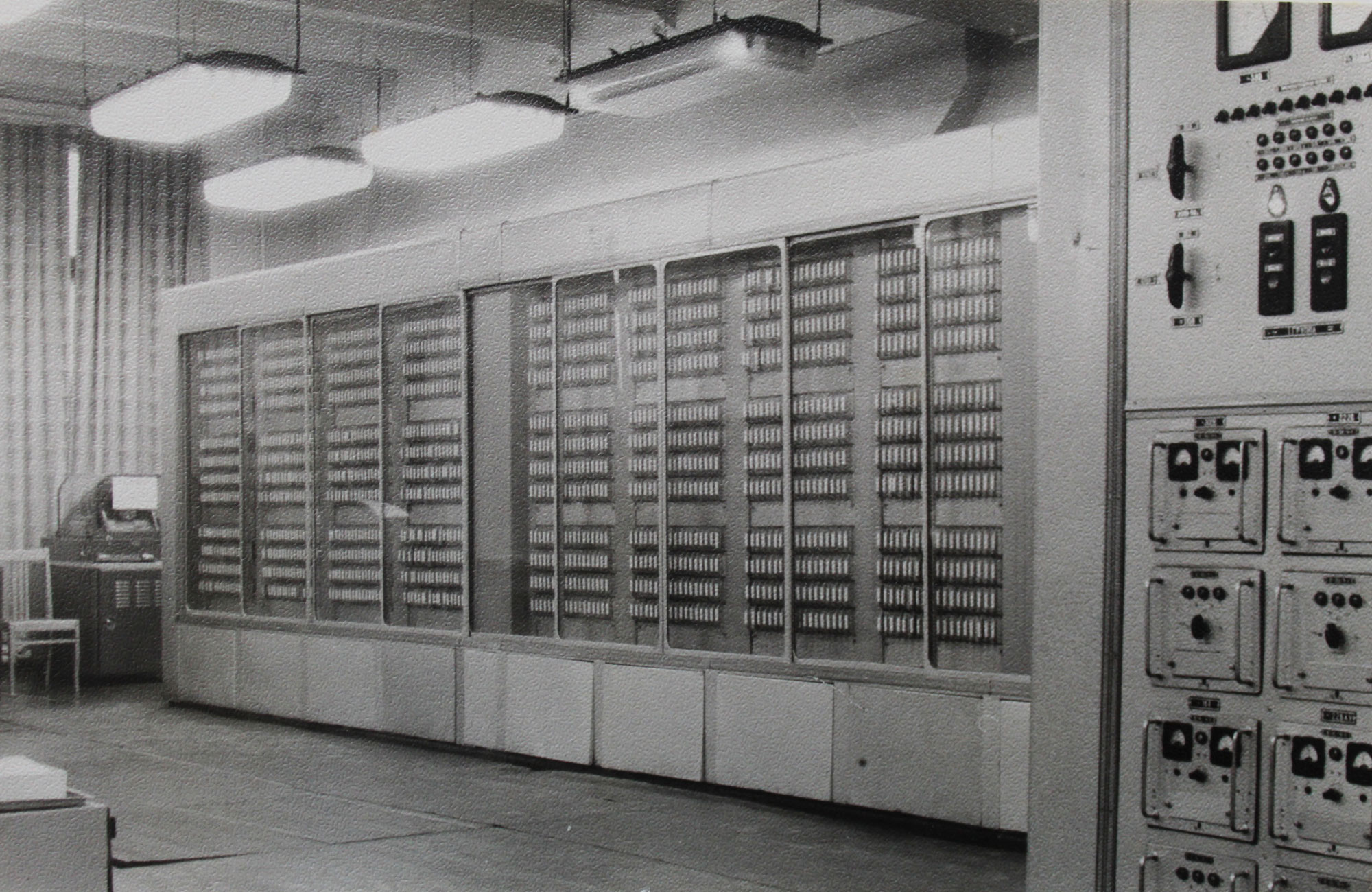

Тем не менее немало фото внутренней жизни здания, по крайней мере в советское время, сохранилось в Музее истории ТГУ.

Научный институт

На входе в институт стоит бюст академика Владимира Кузнецова — знаковой фигуры для СФТИ и для Томска в целом (его имя сегодня носит одна из городских улиц в историческом центре). В апреле 1928 года он представил проект института московским чиновникам, а 1 октября того же года вышло постановление Совнаркома об организации первого за Уралом физико-технического института.

Большая часть ученых перешли в СФТИ на работу из Технологического института (ТПУ) и Томского госуниверситета (ТГУ). Почти сразу во главе института встал Кузнецов. Суммарно Владимир Дмитриевич занимал эту должность в течение 27 лет: с 1929 по 1933 и с 1937 по 1960 годы.

— Я Кузнецова, к сожалению, не застал, но рассказывали, что Владимир Дмитриевич ездил домой обедать на лошади. А жил он буквально в ста метрах. Мы сначала, конечно, хохотали над этим, но однажды Кривов (Михаил Алексеевич Кривов — директор СФТИ с 1960 по 1984 гг.] как-то сказал: «Сложно ходить стало, колени болят…» Сразу стало понятно, почему Кузнецов так передвигался, — рассказывает Валерий Донченко.

В 1932 году СФТИ стал институтом при Томском госуниверситете. А в годы Великой Отечественной, как и все научные учреждения страны, «встал на военные рельсы». 27 июня 1941 года, через пять дней после начала войны, был создан Томский комитет ученых по содействию промышленности, транспорту, сельскому хозяйству. Он разместился непосредственно в здании СФТИ (а мастерские расположились неподалеку — в здании храма Александра Невского, закрытого в 1920 году и возвращенного церкви только в 1990-е годы). Это была одна из первых подобных организаций в стране. В следующие год-два подобные комитеты стали появляться и в других городах Сибири.

В институте активно занимались оборонной тематикой. Одним из главных изобретений томских ученых в годы войны стал радиощуп для обнаружения металлических осколков в теле раненых. Его в 1942 году создали научный работник СФТИ Борис Кашкин и лаборант Томского индустриального института Петр Одинцов. В одной из лабораторий СФТИ еще до войны была разработана дефектоскопная тележка, помогавшая выявлять изъяны рельсов. Ее приняли на вооружение железнодорожного транспорта страны. Позднее в этой же лаборатории дефектоскопии был сконструирован прибор для контроля качества стальных труб минометов. Разрабатывали в СФТИ и броню для танков и самолетов — ее производство было налажено в Новокузнецке.

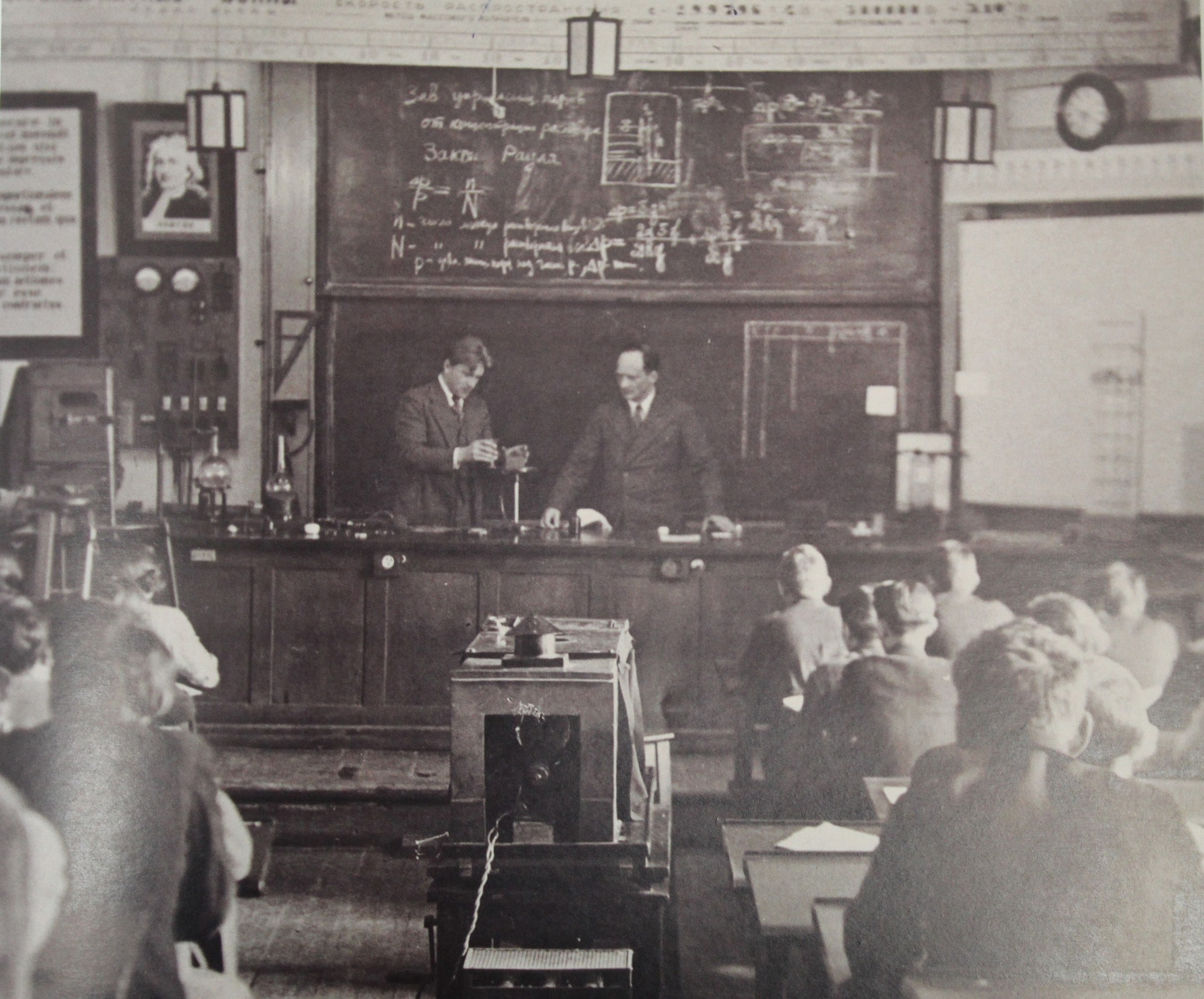

— После 1945 года в СФТИ пришли ребята, которые отвоевали и бросились учиться, — рассказывает Валерий Донченко. — Михаил Бобровников, Владимир Зуев, Михаил Кривов, Виктор Преснов, Владимир Мельченко — фронтовики, они все стали серьезными учеными. А в 1960-е настало время уже моего поколения. Наука у меня на глазах рванула так, что из СФТИ выделили четыре института: полупроводниковых приборов, прикладной математики и механики, физики прочности и материаловедения и оптики атмосферы, которую Владимир Евсеевич Зуев организовал в Академгородке. Я сам — ученик Зуева, — рассказывает Валерий Донченко. — В науку мы шли с настроем «Нобелюху обязательно получу!» А как начались на первом курсе лекции, формулы, сразу стало понятно, что наука — это очень серьезно.

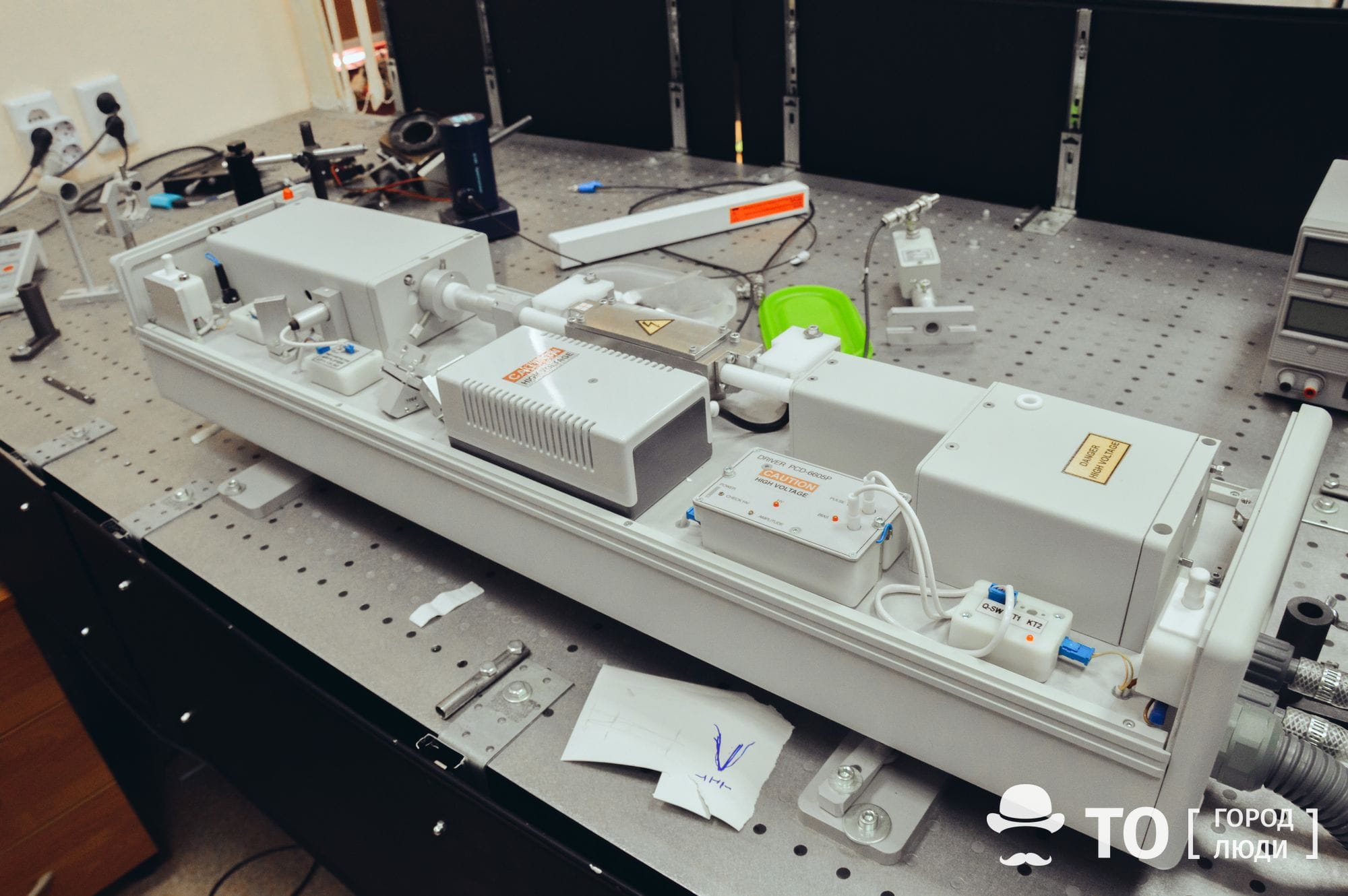

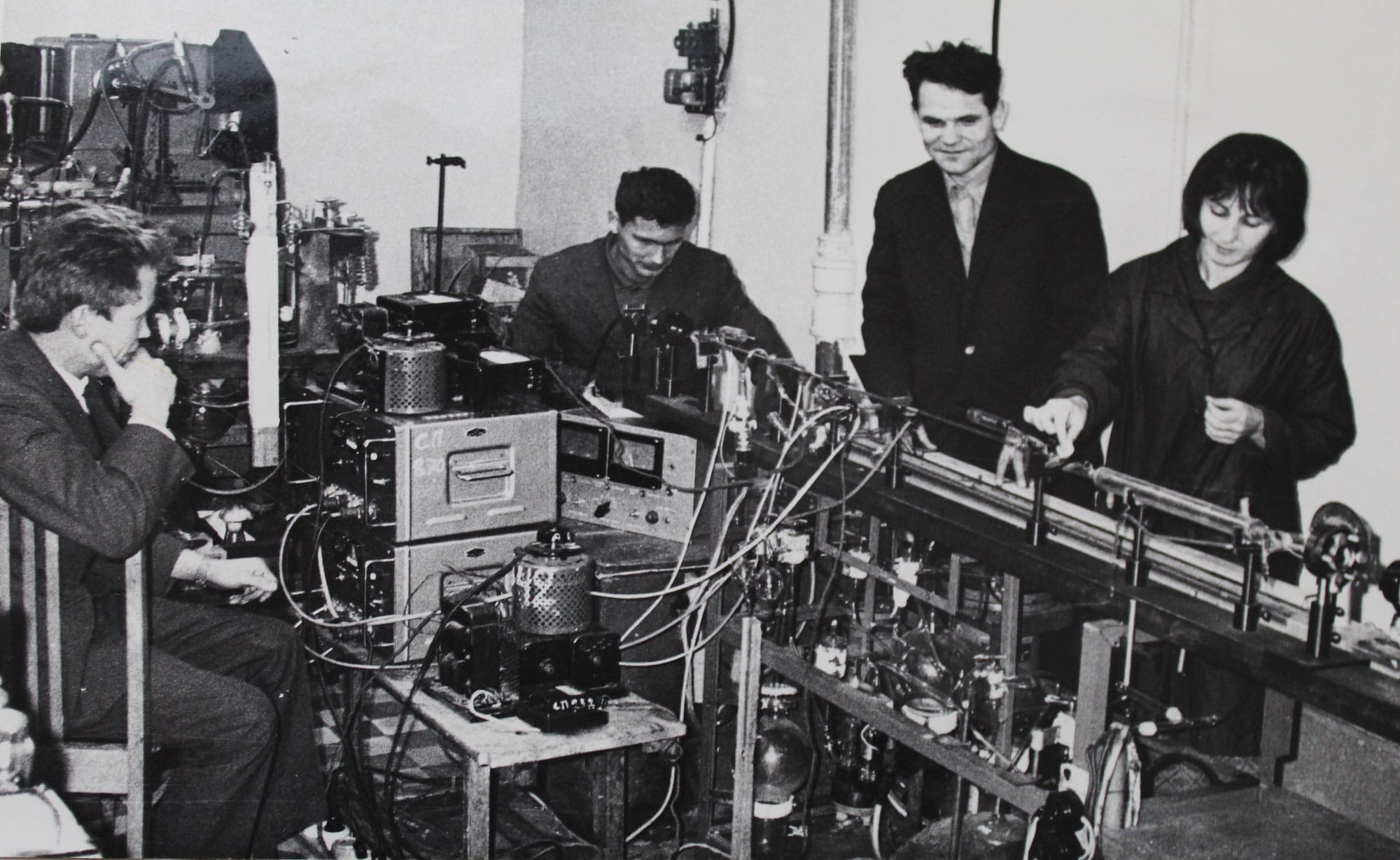

Отработка новой конструкции лазера, 1967 год

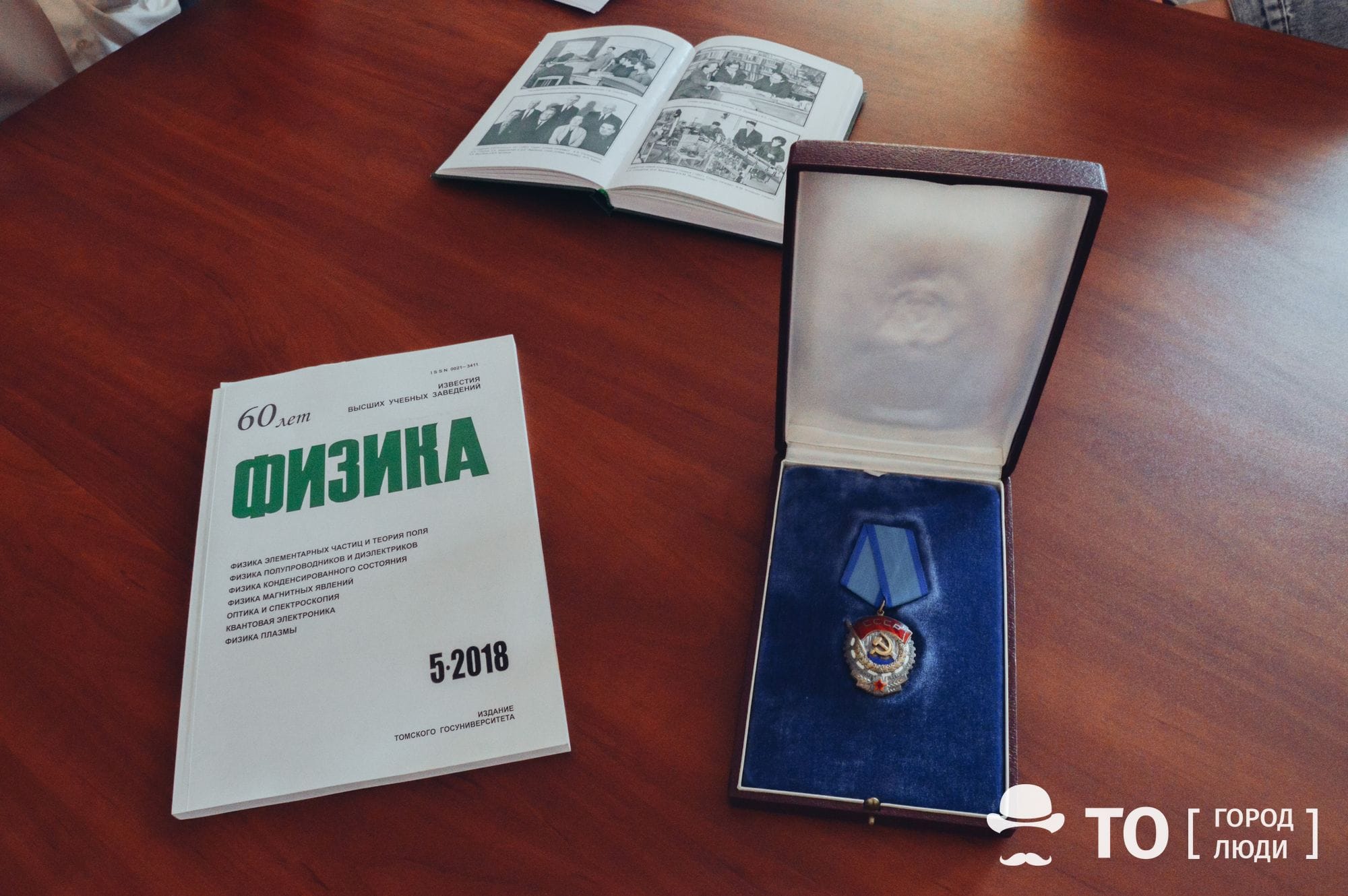

В 1978 году институт получил орден Трудового Красного Знамени.

— СФТИ тогда был самым сильным в системе министерств. Академик Александров вручил нам орден Трудового Красного Знамени. В те времена это была большая редкость, чтобы предприятие заработало орден, — отмечает Валерий Донченко.

В 1990-е институту, как и большинству научных учреждений в стране пришлось выживать: сокращались ставки, люди уходили кто куда.

— Кандидаты наук стали работать на базаре, а у нас было где-то 40 докторов и 160 кандидатов, — рассказывает Валерий Донченко. — Но как-то пережили тот период, все изменилось. Раньше наука была впереди всего, теперь она отошла на второй план, стала сопутствующей. Пришли другие времена, сейчас наука очень тесно связана с производством. Вообще, все, что я вам рассказываю, можно найти в двух томах по истории СФТИ. Сейчас готовится к изданию третий.

Что сегодня?

Сегодня в СФТИ работает 240 человек в структуру института входят 6 научных отделений и 8 лабораторий. Но, отмечают в институте, в связи с реорганизацией эти цифры постоянно меняются.

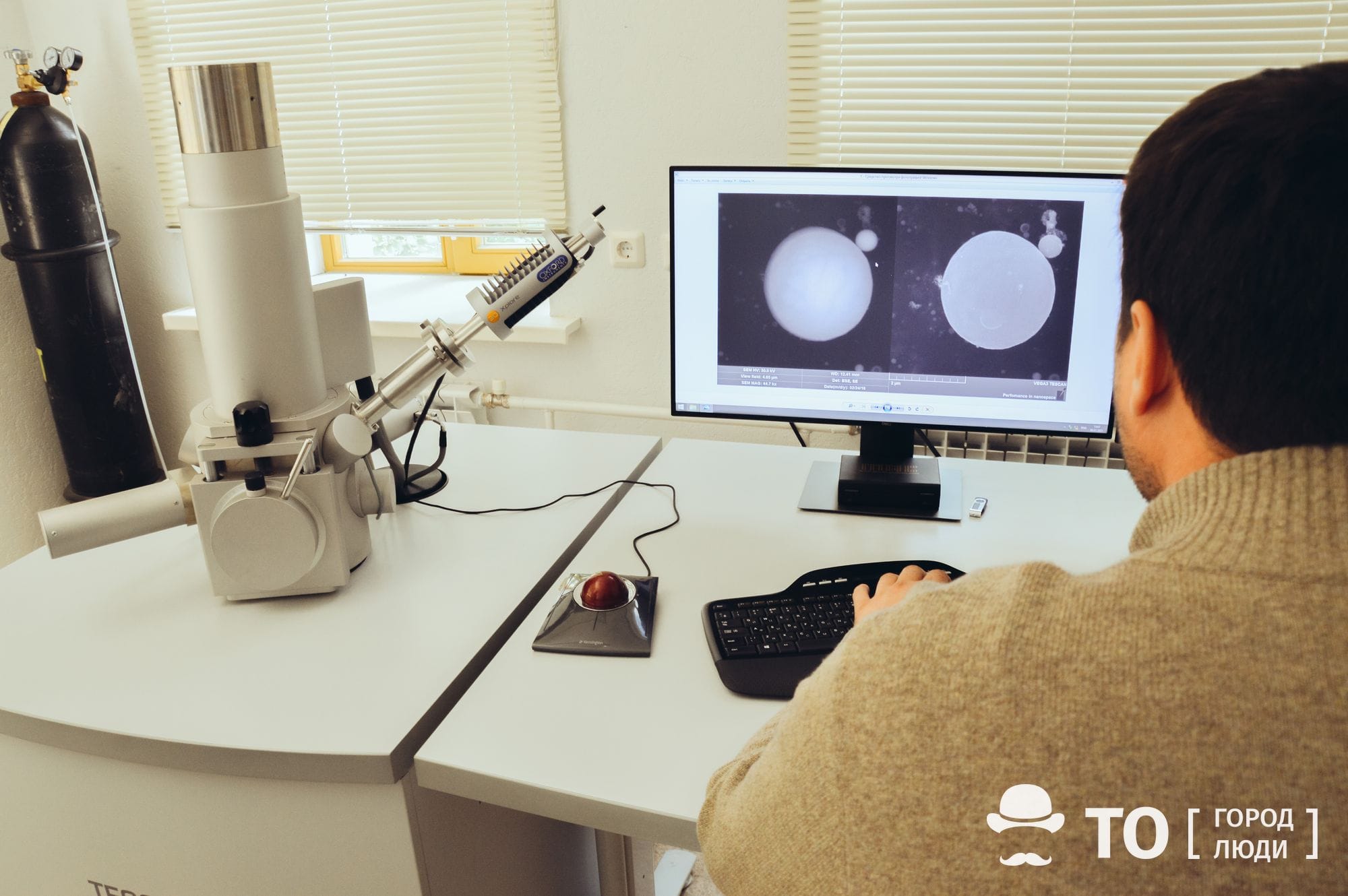

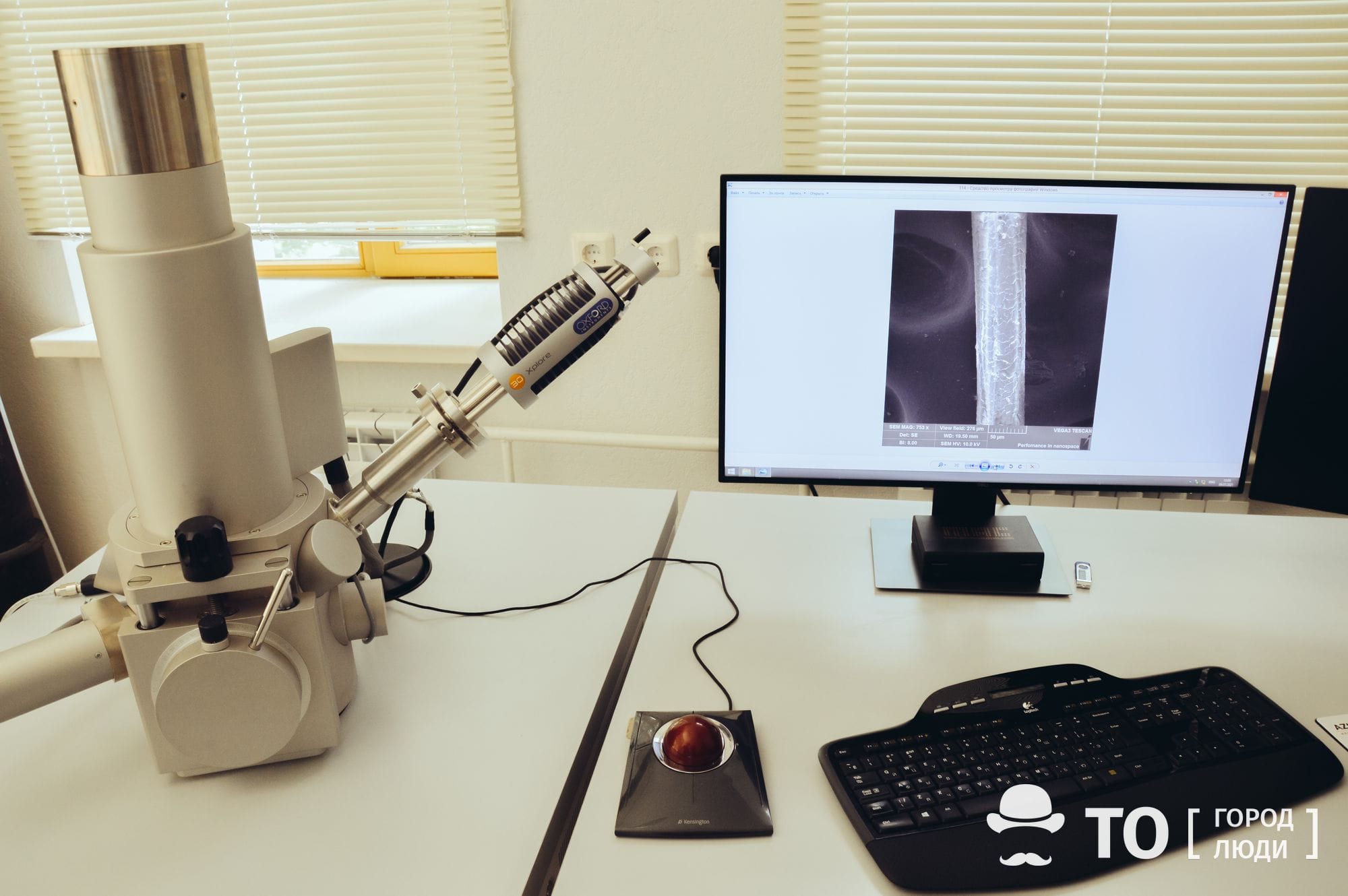

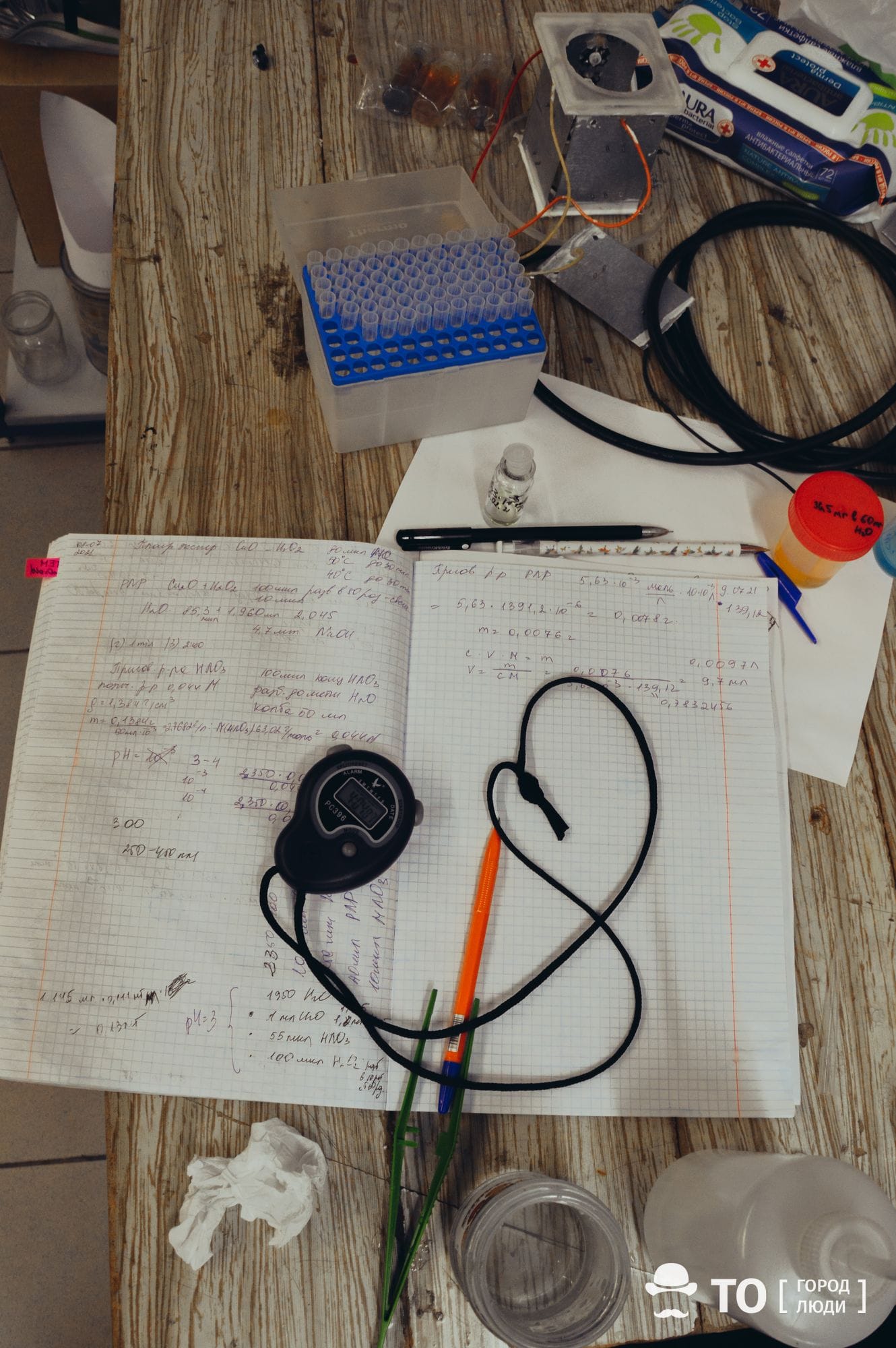

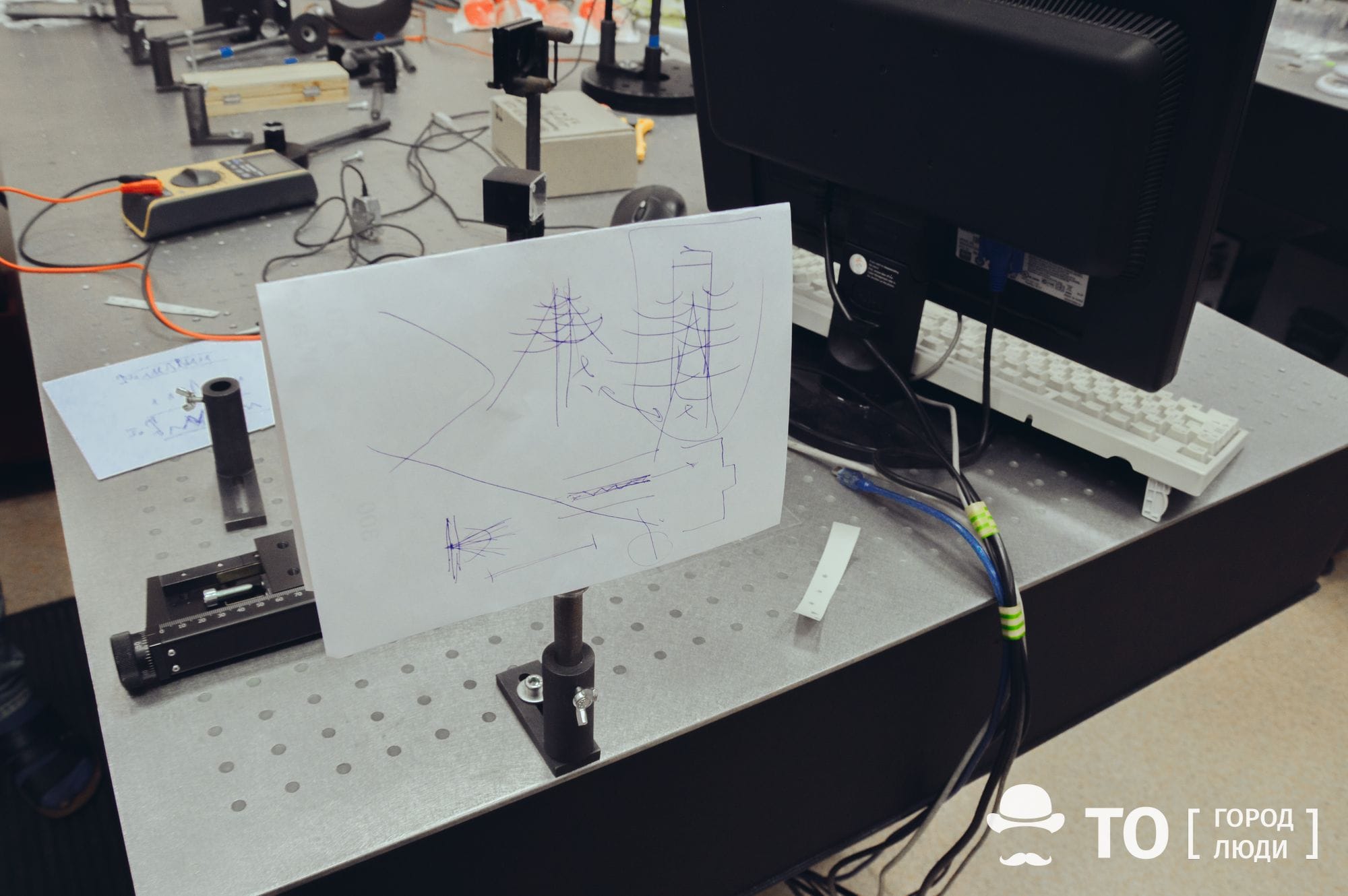

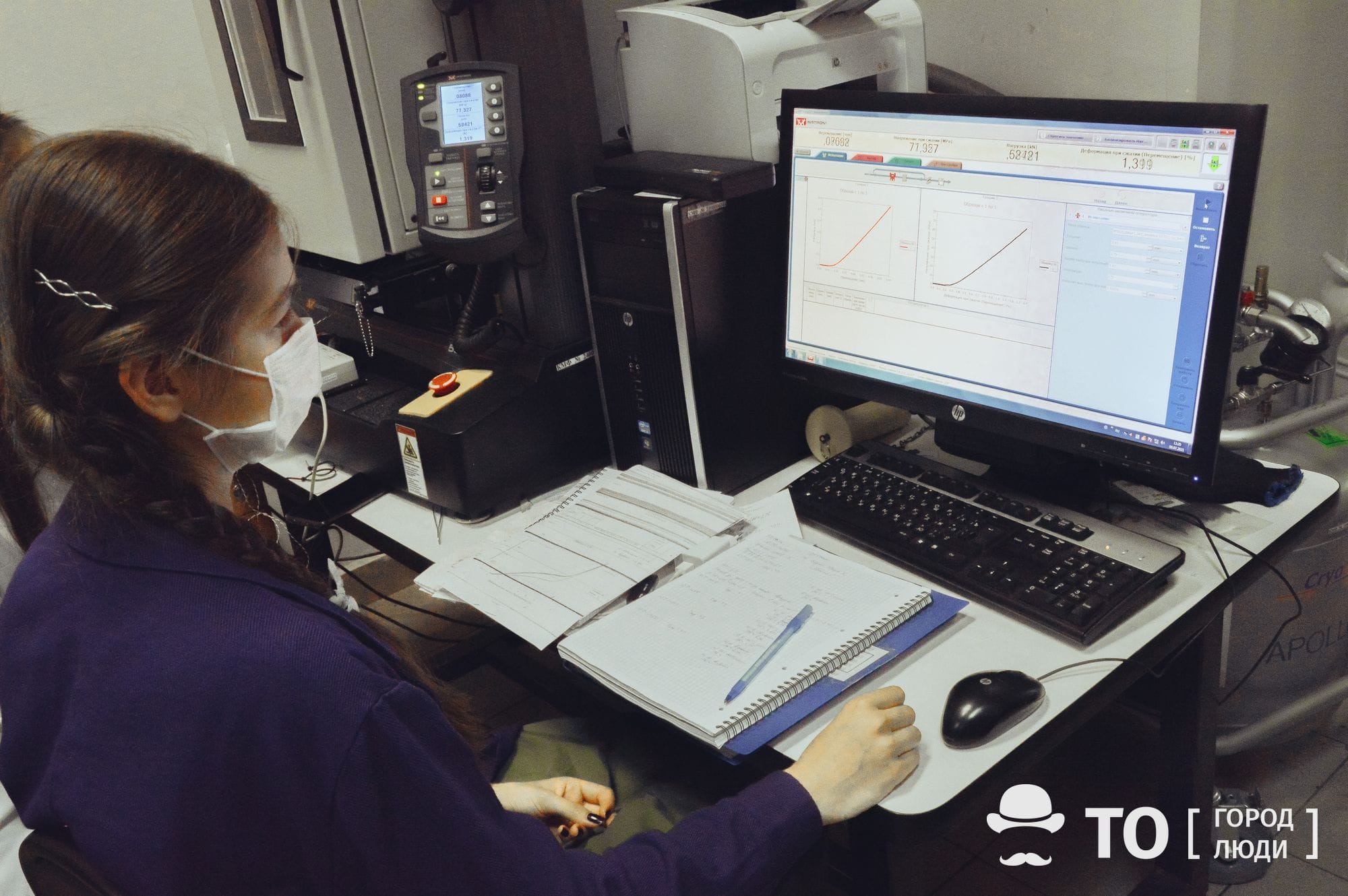

Нам удалось побывать в двух из них: лабораторию новых материалов и перспективных технологий и физики высокоточных кристаллов:

Текст: Никита Кудряшов

Фото: Анастасия Нейзлер

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

«Томский Обзор» благодарит за помощь в подготовке материала Музей истории ТГУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

.jpg)