Итоги «Лаборатории молодого художника»: «Время, проведённое в лаборатории — это нахождение в кругу единомышленников»

В конце апреля завершилась «Лаборатория молодого художника. История одного дома», результаты которой можно посмотреть на выставке в Музее деревянного зодчества до 30 августа.

В рамках лаборатории собрались 13 художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска. Среди отобранных авторов как начинающие художники, делающие первые шаги в выставочной практике, так и те, кто уже имеет творческий опыт.

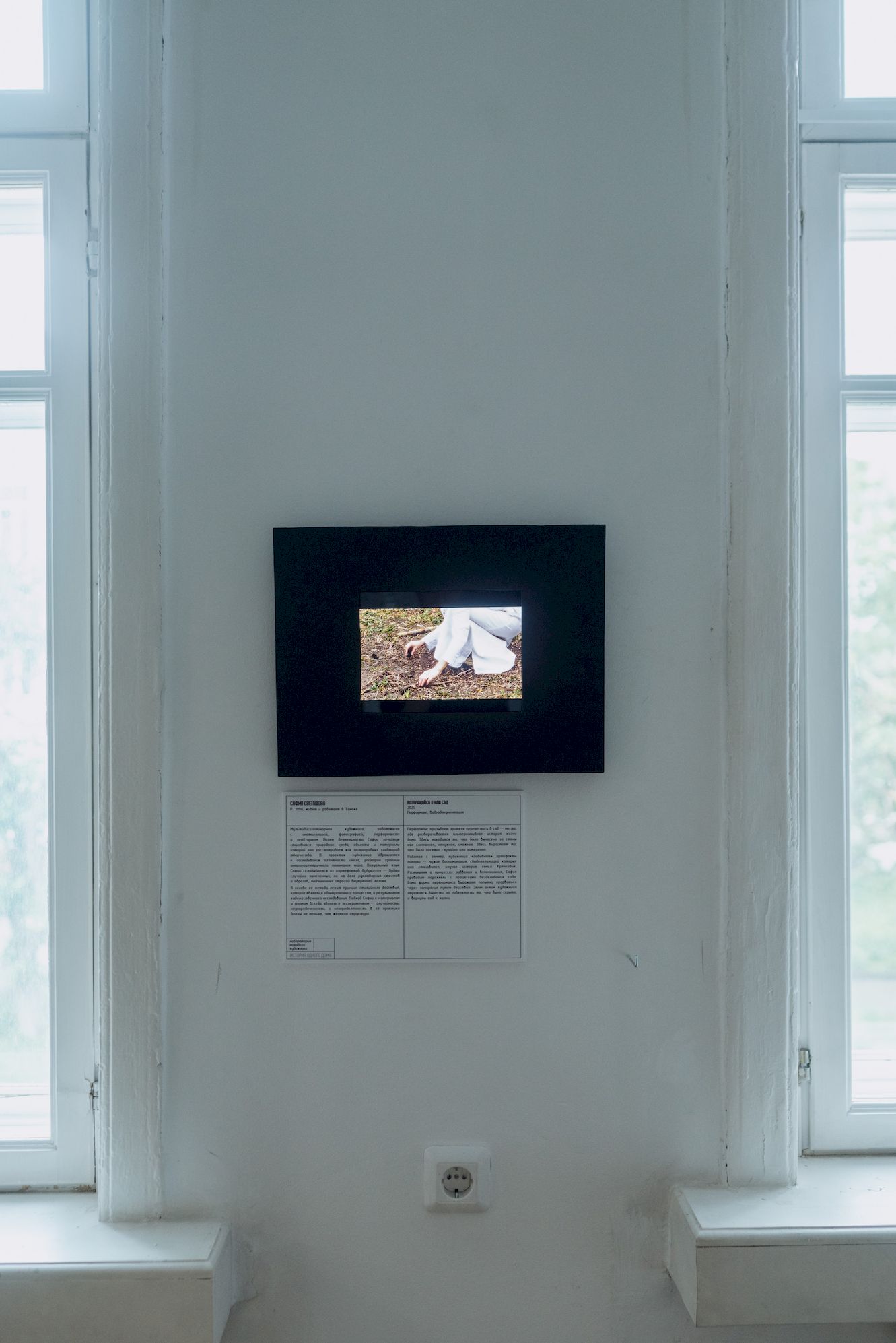

Основной фокус лаборатории — исследование фотографии как медиума и её взаимодействия с выставочным пространством. По итогу этой работы участники создали инсталляции, где фотографические образы органично вплетены в объекты, ассамбляжи и реди-мейды, керамические объекты и произведения, выполненные в различных техниках печатной графики, что сделало выставку особенно разнообразной.

Тема лаборатории — «История одного дома» — предоставила художникам возможность осмыслить наследие архитектора Андрея Крячкова через призму его семейной истории, архитектурной практики и педагогического опыта. Особое внимание участники уделяли блоку «Сохраняя память»: художники работали с музейными артефактами и современным городским ландшафтом, фиксируя утраты.

Лаборатория — интенсивный формат. В программе были лекции о современном искусстве, продвижении и продюсировании художественных проектов. На портфолио-ревю художники встретились с профессионалами среды — кураторами, галеристами, музейными сотрудниками — и получили рекомендации по совершенствованию портфолио, обрели новые профессиональные связи и расширили круг знакомств.

За полтора месяца участники под руководством тьютора Сергея Потеряева прошли путь от замысла до готовой работы. Результаты лаборатории можно увидеть в Музее деревянного зодчества — произведения размещены по всему пространству, включены в постоянную экспозицию и помогают по-новому взглянуть на привычное пространство.

Справа: Леонид Филаретов. Шкатулка. Амата.

Для меня как руководителя Сибирского филиала Пушкинского этот проект имеет особое значение. Он представляет собой важную часть нашей системной работы с новым поколением художников. Мы уже второй раз проводим лабораторию. Для нас это возможность по-настоящему работать с молодыми художниками, помогать им расти. Главное для нас — создать в Сибири живое художественное сообщество, где авторы могут общаться, развиваться и показывать свои произведения. Музей деревянного зодчества стал для этого идеальной площадкой — у нас сложилось настоящее партнерство. Я вижу, как такие проекты меняют культурную среду вокруг нас, и очень хочу, чтобы эта история продолжалась. Когда молодые художники начинают работать вместе, поддерживать друг друга — это и есть самое ценное, ради чего мы все это придумали.

Произведения молодых сибирских художников гармонично вписались в экспозиционное пространство Музея деревянного зодчества. Они дополнили страницу деревянного строительства в Томске современным восприятием и внесли новые сюжеты в жизнь и творчество известного архитектора. Внимательный и вдумчивый взгляд молодежи позволил расширить горизонты личности Андрея Дмитриевича Крячкова, показав его не только отменным практиком, но и мечтательным романтиком, ищущим вдохновение в окружающей природе, цветах, деревьях. Он раскрывается как гражданин, живущий в суровые годы репрессий, и как любящий дедушка, обожающий свою озорную внучку. По-новому передается судьба супруги архитектора — Любови Владимировны. Она выходит из тени своего талантливого мужа, становясь знаковой фигурой семейной истории.

Благодаря проекту мы можем говорить об истории сохранения деревянного зодчества, проводя параллели с 1920-ми годами, сравнивая возможности и технологии современных художников с их предшественниками сто лет назад. Проводя экскурсии по обновленной экспозиции музея, видно, как посетители проникаются идеями художников и благодарностью за возможность узнать новое в необычном экспозиционном формате.

В этих 2,5 неделях сошлось всё: и насыщенная подготовка в виде лекций классных экспертов в своих областях, и кураторская поддержка Лукии и Коли, и гостеприимство (удивительное для таких институций) Музея деревянного зодчества, и интерес публики.

Важно говорить про личное и общее через искусство, разными языками — от фотографии до перфоманса. Иногда через «страшно, что не получится», иногда через сомнения, иногда через недопонимание. Но в конечном счете получился титанический спринт и выставка работает для томичей. Спасибо сибирским художникам, что говорили с Уралом, иногда даже на завтраке в семь утра и в обед. Было много групповых и личных встреч, как мне кажется, они дали отличный результат. Это не первая моя подобная лаборатория, но кажется — лучшая. Все работало слаженно благодаря всей огромной (нет) команде. И филиалу Пушкинского музея огромное спасибо, что поддерживают такие начинания. Только через это можно говорить про будущее.

Формат лаборатории парадоксален по своей сути — это одновременно стрессовые и тепличные условия для участников. С одной стороны, они постоянно сталкиваются с реальностью: нужно быстро принимать решения, искать оптимальные варианты, подстраиваться под ситуацию, но с другой — они знают, что им помогут докрутить идею, обеспечат материалами, придумают экспозиционные решения и смонтируют.

В таких условиях мы вместе проделали огромный путь длиною в полтора месяца, из которых 18 дней мы практически круглосуточно были вместе (на связи точно).

Эту лабораторию организовала и провела очень маленькая команда из профессионалов, для которых нет границ — они готовы не только выполнять свои задачи, но и делать всё, что потребуется. Особенно им нет цены в кризисных ситуациях!

Моя самая большая благодарность Николаю Исаеву. Без него (без преувеличения) ни один художник не завершил бы свою работу. Не перестаю восхищаться его профессионализмом: богатые знания по технике и технологии, в проектировании, умение работать руками — всё это делает его незаменимым. Благодарю за доверие и терпение Сергея Потеряева. Ведь эту лабораторию мы придумали четыре года назад. И наконец-то он приехал в Томск. Благодарю команду Сибирского филиала Пушкинского музея: Наталию Почтареву, Татьяну Перехожеву, Галину Чибрикову, Софью Шипицыну и Александра Банщикова — именно они обеспечивали всем необходимым и спасали в самые сложные моменты. Людмилу Исаеву, без воли, доверия и терпения которой не было бы ничего. Она впускает нас в свой музей вторую весну подряд. Благодарю весь коллектив Музея деревянного зодчества, терпеть и помогать 13 художникам — это дорогого стоит. Спасибо Эркину Сулайманову, Павлу Колесникову и Павлу Рыскаленко за документацию нашей работы и жизни. Спасибо Кате Рыбкиной, Дмитрию Гребенщикову, Алексею Богомолову, Виктории Хадкевич, которые помогали нам с самыми нетривиальными вещами. Вместе мы не просто провели лабораторию и организовали выставку — мы изменили представление о классическом музее и современном искусстве в нем.

Выставочный проект «История одного дома» на практике не ограничивается историей только одного дома. Изучая экспозицию, мы следуем двум направлениям — одновременно наблюдаем фрагменты истории томского деревянного зодчества последнего столетия и истории семьи архитектора Андрея Крячкова, сохранившейся в трогательных воспоминаниях его внучки Аматы Стребковой.

Выставочный нарратив получился насыщенным, но не перегруженным. В нем столько жизни — утраты и конфликты, грезы и напористое действие. Важно, что в экспозиции удается услышать голос каждого (-ой) художника и художницы, все работы удивительно гармонично сплетаются между собой и нашим прошлогодним проектом «Архитектура жизни». Особую ценность имеет образовательная сторона как лаборатории, так и итоговой выставки. Получилось создать благоприятную среду, в которой архивные материалы и фотографии в каком-то смысле «вышли наружу». Они не просто стали почвой и затем потерялись в слоях смыслов, а сумели интегрироваться во многие произведения, подарив нам замечательную возможность (впервые или по-новому) познакомиться с ними. Очень благодарна авторам и авторкам за такую деликатную работу с прошлым.

А после открытия началась, пожалуй, самая важная часть — знакомство со зрителем. Будучи арт-медиатором, я очень рада, что имею возможность быть свидетелем встречи произведения и посетителя, мягко погружать участников медиаций в идеи и наблюдать, как каждый уносит с собой новый личный опыт.

О лаборатории

Лаборатория вернула мне веру в возможность работы с людьми. Последние пять лет мне хотелось устраниться из творческой среды из-за трудностей в коммуникации. Теперь появилась надежда.

Отдельно хочется отметить лекционную программу и подбор спикеров. В подобных форматах ставят, условно, «полезные» или «потенциально интересные» лекции, отнимающие время и силы. Программа получилась в хорошем смысле концентрированная. Не было момента взбеситься от бессмысленности происходящего. Это действительно реальный опыт людей в профессии, который нигде не зафиксирован, его нельзя нагуглить — только передача ценных знаний от человека к человеку внутри сообщества. Это дорогого стоит!

Мне понравилась ненасильственность процесса: никто не насаждал извне «линию партии», не влезал в работы и в процесс. Мы были ограничены только сроками, хотя и тут тьютор сдерживал наши порывы как мог, за что ему отдельный респект.

Также отдельная благодарность Николаю за неоценимую помощь. Я четко осознала свое «провисание» в вопросах монтажа. Очень необычно обнаружить, что рукастый мужик, который знает на какие штуки-дрюки монтировать в стену — необязательно ты сама. Очень интересно знать это на будущее.

Из минусов художникам для работы нужна мастерская, а не музей. И гонорар, чтобы доехать до дома на такси.

Люблю вас, спасибо!

Самое важное и ценное, что дала мне лаборатория, это осознание — я на самом деле художница. Раньше я думала, что я фотограф, документальный фотограф, преподаватель, но не воспринимала себя именно как художницу. Лаборатория помогла мне присвоить это себе и задуматься: какая я художница, какие медиумы и темы мне близки, о чём я хочу говорить своим искусством. Это был, пожалуй, первый шаг к моей новой идентичности, которую я ещё раскрою сильнее в будущем.

Особо важной была возможность поработать с новыми материалами и техниками, выйти за рамки того, что я обычно делаю, и создать что-то своими руками. Поддержка куратора, тьютора и экспозиционера дала чувство свободы и смелости: когда знаешь, что в случае чего помогут и подскажут, готов пробовать и рисковать.

Не менее ценно, что поддержка шла не только от организаторов, но и от участников. Каждый был занят своим проектом и решал собственные сложности, но, если нужна была помощь — другие участники откликались. Миша, например, смоделировал каркас для моего ассамбляжа в 3D-программе, по возможности я сама кому-то помогала. Если появлялся вопрос, люди откликались, и это создало ощущение настоящего сообщества, команды людей, работающих над одной большой целью.

Организация лаборатории была на высоте: все встречи, лекции начинались вовремя, был удобный график консультаций, оперативно решались вопросы с материалами и инструментами. Когда есть чёткий план и уважение к чужому времени, даже близкий дедлайн не кажется таким страшным, и в напряжённые моменты не возникает открытых конфликтов или истерик (только скрытые, внутри себя я бегала и орала иногда).

Лаборатория стала для меня точкой роста. Я получила колоссальный опыт и понимание своих сильных и слабых сторон. Онлайн лекторий и приглашенные спикеры дали много важной базовой, структурной информации, которую я уже применила и точно буду применять в дальнейшем. Поработала в команде профессионалов и почувствовала, как строится работа изнутри, как правильно и неправильно выстраивать взаимодействия. Получила много ярких эмоций и впечатлений.

Я поняла, что важен баланс интересов и ожиданий в системе организатор-художник. В предложенных организатором исследовательских блоках и задачах в первую очередь нужно полагаться на свою сложившуюся художественную практику, безусловно, оставляя место для экспериментов. Понимать заранее этапность процесса реализации проекта на месте, полагаясь на себя и свой опыт. Не испытывать неловкость в прояснении всех моментов до начала работы. Только тогда ты будешь сильным звеном и эффективным участником процесса и сработает стратегия win-win, где побеждает каждый.

Спасибо за продуманную до мелочей организацию быта приезжих художников и мероприятий для участников: программа была интересная, полезная и насыщенная. Я многое взяла в копилку опыта. В целом я уехала с чувством благодарности, во взаимодействиях всегда случаются моменты «притирок» и недопониманий, хочется концентрироваться только на том, что понравилось.

Сильное сообщество разноплановых художников, мастер-классы, где я смогла научиться новому и смогу использовать это в своей художественной практике, профессиональные навыки команды организаторов, различные площадки в новом для меня городе, экскурсии, полное погружение в творчество и процесс продакшна.

Мне очень понравилось работать с Сергеем Потеряевым. Он оказался чудесным тьютором, который задавал много вопросов по поводу первоначальной идеи, усиливая её, поддерживал в процессе создания работы. Вдохновлял пример его как состоявшегося художника и чувственного человека, занимающего своим делом и искрящегося идеями.

Лаборатория позволила мне познакомиться с интересными художниками. У всех разный бэкграунд, поэтому проекты все вышли особенные и непохожие друг на друга. Создалось очень междисциплинарное сообщество. Было ощущение вечного brainstorm`a — музей стал пространством для непрестанного возникновения новых идеи и их воплощения.

В образовательной части была очень ценная лекция Анны Галеевой про CV, портфолио и Artist Statement. Также я вдохновилась лекцией про найденную фотографию, использовала её в своем проекте и вижу ценность в дальнейшей работе с ней.

Из того, что не понравилось: хотелось бы увеличить сроки, хотя бы до трех недель. В работе с грантовыми деньгами это имеет решающее значение для подготовки проекта. Необходимость задолго планировать покупку и закладывать на неё несколько дней создавало ощущение непрекращающейся тревоги не успеть в срок.

Также было бы здорово, чтобы образовательная часть была целиком отделена от процесса создания работы: хотя основная идея моего проекта оставалась неизменной, но вносились достаточно существенные изменения после прослушивания лекции Екатерины Кирсановой или прогулки по городу и общения с Людмилой Исаевой.

Время, проведённое в лаборатории — это нахождение в кругу единомышленников, возможность посоветоваться, поделиться мыслями и идеями, почерпнуть что-то новое. Лаборатория дала мне возможность творческой реализации в «тепличных условиях», что очень ценно для начинающего художника. Работа в стенах музея проходила с особым ощущением и служила источником вдохновения. Участие в этом проекте позволило мне больше узнать о деревянном зодчестве, а также о жизни и судьбе А. Д. Крячкова. Формат лаборатории позволяет в сжатые сроки получить новые знания, навыки, знакомства и поддержку в создании проекта.

Все лекции были очень полезны как для применения на практике, так и для осознания направлений арт-мира. Особо важны были советы по составлению и презентации портфолио, мастер-классы. Работа в окружении коллег — тоже полезный опыт, ты видишь их сильные стороны, можешь перенять их знания.

Самое ценное для меня в лаборатории молодого художника — работа в комьюнити, постоянное общение и атмосфера лаборатории. Каждый работал над своим проектом, но у нас был один вектор, тема. Делиться идеями, находить поддержку, когда сомневаешься, узнавать друг друга — всё это стало «питательной средой» для меня как для художника.

Отдельно мне хочется отметить образовательный блок: я для себя открыла много важных моментов — от оформления документов в заявке до работы с идеями. Это было полезно и важно.

О монтаже

Ценным моментом для меня была общая работа над выставкой. Мы все вместе красили стены, вешали таблички, принимали участие в монтаже чужих проектов — это было невероятно вдохновляюще. Я почувствовала себя частью большой команды, с которой мы сделали важное и ценное дело для себя, для музея и для города в целом. В дальнейшем я надеюсь встретиться с участниками в их родных городах и поддерживать дружбу с томскими художниками. Мне кажется, что образовавшиеся связи станут вдохновением и поддержкой. Мы уже договорились, что, когда я буду в Новосибирске, Миша научит меня некоторым видам печати, а когда я доберусь до Иркутска, то обязательно загляну в гости к ребятам в «Огонь». Юлю Овчинникову я вообще жду в гости.

Хотелось бы чуть больше времени на предварительное обсуждение проектов и материалов до начала. Тогда к началу очной части у каждого уже был бы более чёткий план. Но в целом все нестыковки быстро решались. В итоге получилась отличная выставка.

Опыт монтажа и представление того, как проект располагается в пространстве был неимоверно ценен для меня — мне было необходимо разобраться, как проекты из мира идей воплощаются в физическом мире. Это, безусловно, поможет мне в дальнейшем.

Техника гуммиарабиковой печати, которую удалось освоить во время лаборатории благодаря мастер-классу от Николая Исаева, оказалась достаточно сложной в исполнении, но невероятно живописной. Как художник, работающий преимущественно с фотографией, я открыла для себя новый медиум, за что безумно благодарна Николаю.

Я очень благодарна за поддержку со стороны организаторов лаборатории — Лукии и Николая, которые поддерживали на всем пути создания проекта. Без них не было бы такой уверенности и опоры во время достаточно больших работ в пространстве музея. Думаю, было бы намного потеряннее и тяжелее без них. Действительно, получилась лаборатория молодого художника под нежным и строгим присмотром состоявшихся мастеров.

Это огромный опыт для меня в работе с пространством, печатью фотографий на большом формате, масштабной сшивкой. Хоть я и не считаю саму идею достаточно сильной и новой для восприятия зрителя, я, безусловно, довольна получившимся результатом и дополнительными смыслами, возникшими в процессе работы над произведением.

О проектах

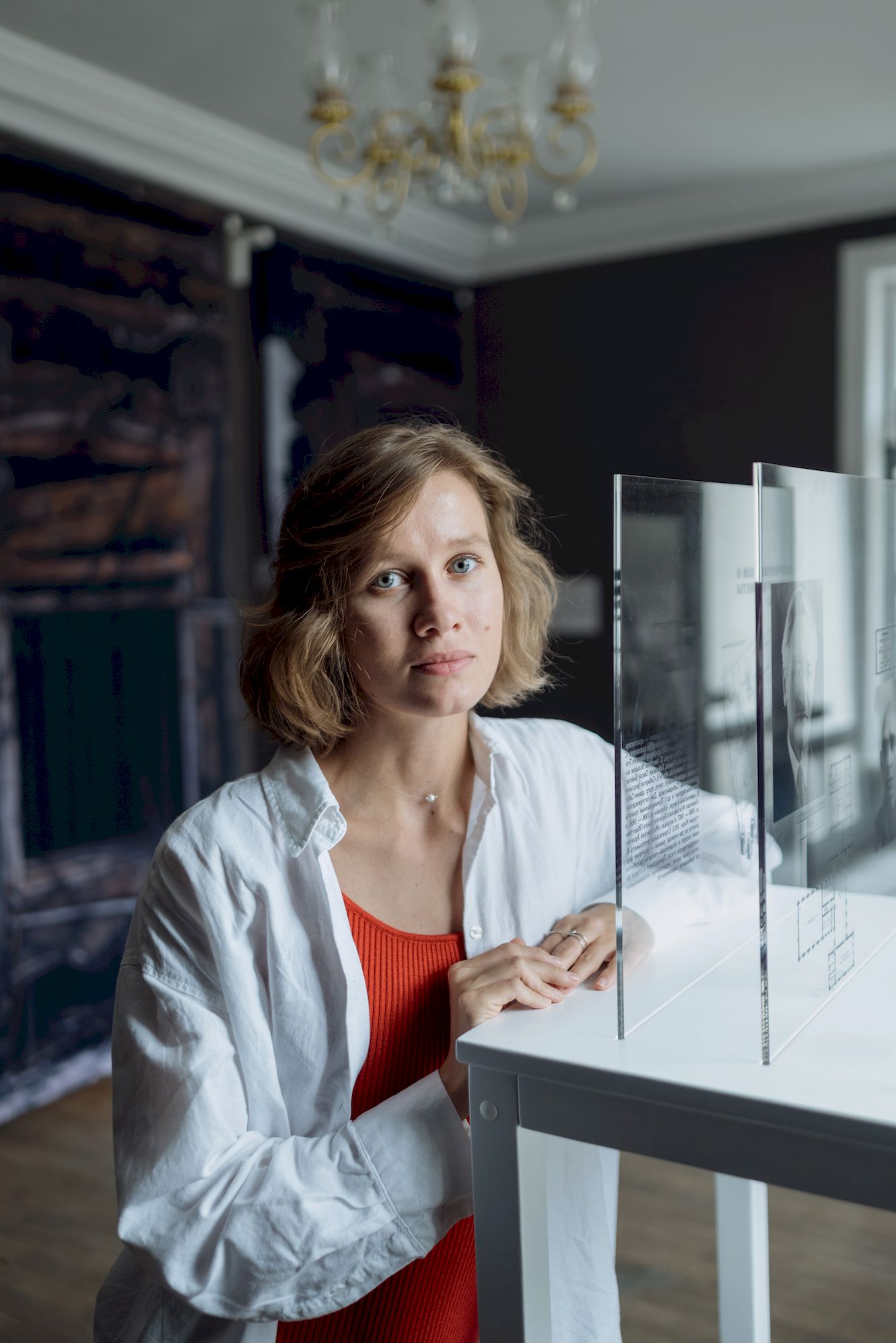

Мой проект воплотился пусть и не совсем таким, как я задумывала, но все основные идеи сработали. Он гармонично смотрится в общей экспозиции. В своей работе я обратилась к теме преподавания и университетов, поскольку сама работаю в университете и преподаю. Я подумала, что мы с Андреем Дмитриевичем Крячковым можем вести диалог сквозь время, сквозь поколения, можем поразмышлять вместе о том, как вообще создать среду для студентов, как вести с ними коммуникацию, обсудить, что происходит со студентами в стенах университета и влияет ли это на их дальнейшую жизнь.

Когда я думала, к какому материалу обратиться, каким образом переосмыслить архив, который у меня был, я оттолкнулась от идеи взгляда сквозь стены. То есть, с одной стороны я заглядываю во внутрь зданий, которые построил Крячков для студентов, и вижу их студенческую жизнь, показывая ее зрителям. С другой стороны — во второй части проекта я раскрываю конфликт студентов с Крячковым. Точкой этого конфликта был архитектурный стиль конструктивизм, для которого присущи большие окна. Соответственно, у меня появился материал — стекло. Основная идея в том, чтобы сохранить взгляд сквозь стены, сквозь время и создать многослойность, которая отсылает к тому, что любая ситуация, любой конфликт между людьми имеют несколько слоев — у каждого своя правда. Все это вместе наслаивается и создает общую картину.

Когда подавала заявку на опен–колл, то я рассматривала для себя в качестве исследования блок «Сохраняя память». Но допускала, что в процессе знакомства с биографией семьи Крячковых и историей их дома меня заинтересует другая тема. Так и вышло. В рамках лаборатории я реализовала два проекта. Первый посвящен контрасту между значением архитектурных объектов Томска — их фактическим состоянием и внешним обликом, руины выступают продуктом постепенного процесса забвения прошлого.

Второй — о «Невидимых женщинах» в патриархальном обществе, которые традиционно занимают вторичные роли в тени мужчин: муза, помощница, мать. Я была вдохновлена образом Любови Владимировны Карпинской и тем, что смогла узнать о её жизни.

Если говорить о процессе подготовки, то от задумки до реализации идеи трансформировались. Было базовое понимание, что ляжет в основу проекта, но форма менялась. Проект о женщинах сложился, когда я увидела узкую нишу в одной из комнат на втором этаже во время обзорной экскурсии по дому. Я поняла, что она послужит прекрасным союзником идеи незаметности, экспонирование работ в такой нише будет хорошо работать на замысел и раскрывать его с новой силой. Другой проект тоже претерпел изменения в процессе обсуждения и реализации, ведь даже само выставочное пространство задает правила и вносит свои коррективы. Как и другие условия: количество участников, бюджет, возможности типографий и др. Это нормально.

3. Юлия Овчинникова. Объект. Наследие. Значение.

Я обратилась к тематике сохранения деревянных домов, потому что данный блок оказался самым близким для меня. Я живу в Томске всю свою жизнь, хожу по его улицам, рассматриваю покосившееся и оставленное, злюсь на отреставрированное новое, неживое, механизированное, удивляюсь инициативам. Все это привело меня к идее создать фотоколлаж, который бы отражал образ деревянного города, как сборной солянки из разных инициатив.

Про историю создания произведения: фасадная сетка изначально должна была быть расположена между различными частями коллажа — это бы создавало ещё большее ощущение заплаточности, разорванности города, как лоскутного одеяла, созданного совершенно разными людьми.

Великий роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» начинается строками: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Поэтому мне было интересно узнать, как можно больше о истории семьи А. Д. Крячкова. У Андрея Дмитриевича и его супруги Любови Владимировны было четверо детей Всеволод, Андрей, Татьяна и Кирилл. Нежные и тёплые воспоминания о домашней жизни семейства оставила Амата Евгеньевна Стребкова. Именно они стали источником моего вдохновения для работы «Шкатулка. Амата».

Тридцатые годы становятся триумфальными в карьере А. Д. Крячкова. Он принимает участие в проектировании и строительстве крупнейших сооружений города: театра оперы и балета, железнодорожного вокзала. А. Д. Крячков назначен деканом архитектурной специальности Сибирского строительного института в Новосибирске. Становится руководителем Новосибирского отделения Союза архитекторов СССР. Проекты Крячкова (Дома Советов в Иркутске и Красноярске, Стоквартирный дом в Новосибирске) были представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоены Гран-при и Золотой медали. В этот же год ему приходится прятать в своих бумагах работы товарища (эта история в выставочном зале «Как художники сохраняли город»), а его сына арестовали в 1932 году.

Ещё на момент оформления заявки для участия в лаборатории я обнаружила для себя, что Дом науки (ныне известный как театр «Скоморох») был спроектирован Андреем Крячковым. Я стала дальше изучать эту тему и меня просто поражали факты, которые я для себя открывала. Мне хотелось как-то передать масштаб замысла Петра Макушина, поделится его идеей и донести до зрителя своё изумление. В процессе исследования я наткнулась на документ, где была процитирована речь Петра Макушина с открытия Дома науки в 1912 году. Это стало основой моей работы: было решено озвучить эту речь в её полном объеме. Дальше мне захотелось добавить какой-то образ, некую «плотность» произведению. Так родилась визуальная составляющая: из керамических блоков собирается образ Дома науки, который мы можем узнать по куполу и формам. Мне хотелось сделать этот образ очень упрощённым, еле читаемым, чтобы передать хрупкость замысла.

Сейчас я вижу свою работу более ясно. Я довольна концепцией и рада, что мне удалось поработать со звуком, создав аудио-визуальную инсталляцию. Но сам объект мне видится не соразмерным масштабу экспозиции, как-то он теряется в коридоре. Хотя, может, и в этом тоже отражается идея утраченного Дома науки?.. Но это опыт, на следующей выставке буду его учитывать.

Проект реализован Академией Фотографии, Сибирским филиалом Пушкинского музея в партнерстве с Музеем деревянного зодчества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».