Три сотни старинных нарядов. Как создавалась самая большая коллекция народных костюмов в России?

Когда он начинал собирать народные костюмы, многие крутили у виска и говорили — что за странное увлечение! А сегодня традиционные костюмы привлекают внимание дизайнеров и становятся все популярнее.

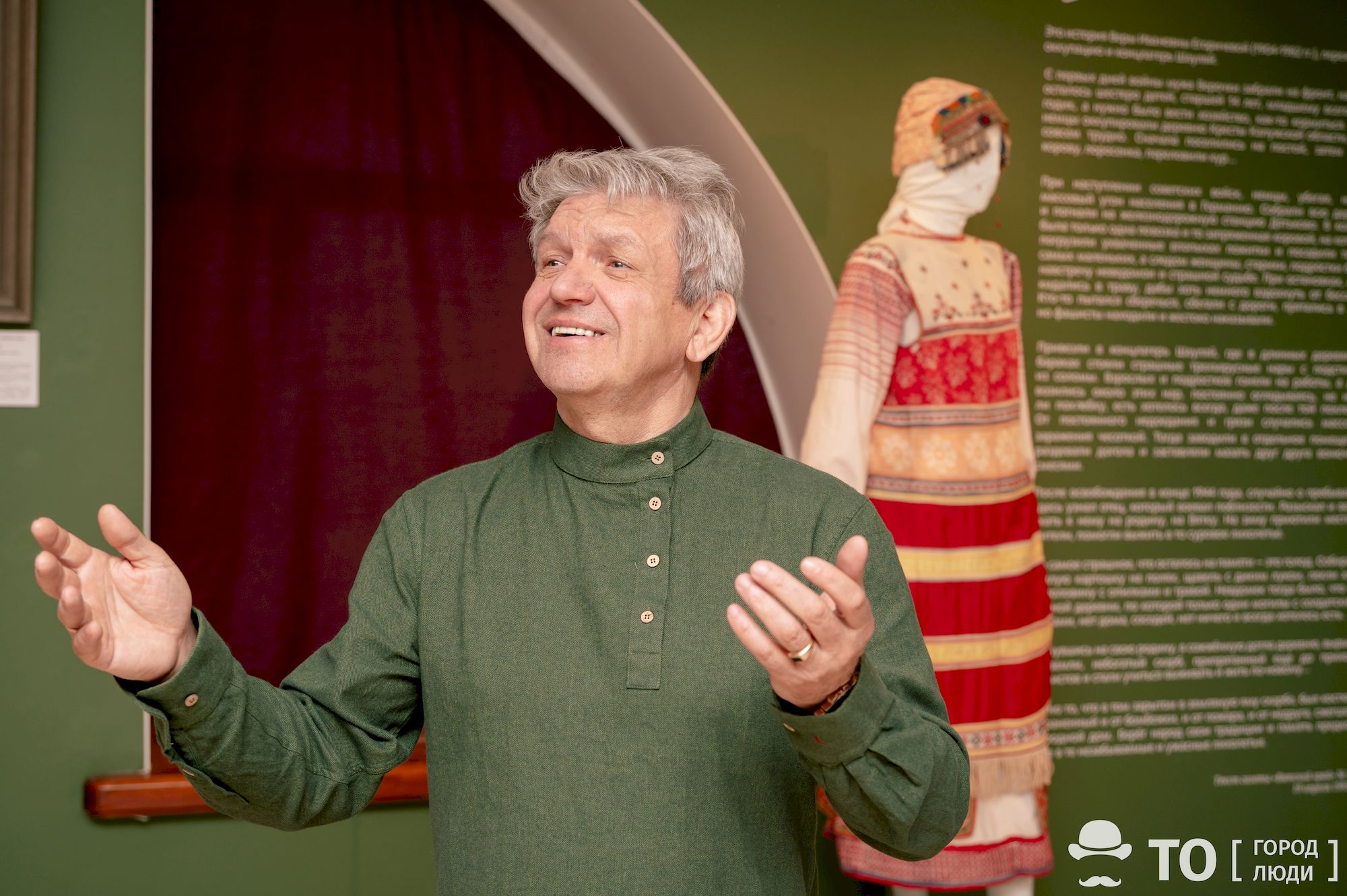

Некоторые экспонаты из коллекции Сергея Глебушкина, этнографа, собирателя и исследователя, доцента Московского государственного института культуры сегодня можно увидеть в Первом музее славянской мифологии на выставке «Верочка. Память земли русской».

Мы встретились с коллекционером в Томске и поговорили о первых экспонатах, трудностях хранения внушительной коллекции и особенностях ухода за старинными вещами.

От бабушкиного костюма к выставкам

— Сергей, как вы начали собирать такие необычные вещи, как русские традиционные костюмы?

— Коллекция создается уже 35 лет. В 1985 году я пришел из армии, мне было 22 года. Как и почти все выходцы из деревень, я стремился уехать в город, и мне удалось перебраться в Москву. Стал заниматься в фольклорном коллективе. Мы ездили в экспедиции за песнями, танцами, и, конечно, знакомились с костюмами. Тогда у меня и возникла идея — собрать коллекцию костюмов из разных областей. Из всех, правда, нереально по масштабу: не то, чтобы в каждой губернии свой костюм — даже в каждом уезде и селе свои особенности одежды! У женщин в прошлые века было не менее 30 костюмов на все случаи жизни по «женскому летоисчислению», от девичества до старости.

Сейчас в моей коллекции уже более трехсот костюмов. Она названа самой большой частной коллекцией в России, у меня даже есть документальное подтверждение. Я делаю очень много выставок.

— Помните, какой костюм был первым?

— Конечно, поскольку начало коллекции положил костюм моей родной бабушки (с папиной стороны). Я его запомнил с раннего детства, со своих трех лет. Тогда бабушка жила с нами в деревне (а вскоре переехала). Говорят, в этом возрасте почти ничего не помнят, но очень уж было это яркое впечатление: когда выходишь из деревенской избы, из темноты, и на ограде, под солнцем прожаривается костюм. Так называлось, когда вещь выносили на 10-15 минут на солнце, потом убирали в тенек, на ветерок, чтобы не «зажарить», не поблекли цвета. До сих пор этот момент в памяти, будь я художником, нарисовал бы ту фотографию, что сейчас есть в голове. Хотя прошло 57 лет!

…Когда я вырос, пришел в ансамбль, то задумался, где же тот костюм? Стал его искать. Бабушка умерла, костюм передался старшей дочери, моей тетке, той тоже не стало… Костюм пропал. Потом нашел его у дочери тетки. Костюм принадлежал нам в одинаковой степени, мы с ней двоюродные брат и сестра, но я долго его просил. Она сначала не соглашалась, но когда предложил немного денег, костюм отдала. Он и стал первым предметом в моей коллекции.

Второй костюм появился от двоюродной бабушки. Она была из цукан — это такая этногруппа, сегодня уже исчезающая. Они жили в деревнях Салтыковской волости Спасского уезда Тамбовской губернии, ныне Рязанской области. Я поехал по тем селам, где они жили, и тогда, 35 лет назад, собрал 15 полных комплексов, где и костюмы, и головные уборы. Отреставрировал их, теперь такие костюмы часто просят местные музеи. Я отвечаю: «Ребята, вы живете рядом, а я же из Москвы приезжал, но собрал костюмы, поскольку мне это нужно было». Костюмы все мои родовые и будут хранится у меня.

— Как вообще был построен процесс поиска новых экспонатов для коллекции?

— Я много ездил с фольклорным коллективом по России. Больше всего национальных вещей в центре страны, потом уже мы завоевали Сибирь, там культура была привозной.

Однажды на фестивале в Белгородской области познакомился с бабушкой. Шел сильный дождь, я нагнулся, надо было не поскользнуться на досточках, гляжу вниз и вдруг вижу — подол сарафана! Поднимаю голову — идет коллектив женщин в национальных костюмах. Узнал, что они местные. Как-то их умилил, они согласились мне передать костюмы. Через месяц приходит одна посылка, другая… Где-то сарафан, где-то рубаха, где-то головной убор… Постепенно одна из бабушек все собрала по частям по селу и мне полный комплект прислала. Так что костюмы по-разному достаются.

— В основном покупаются?

— В каждую эпоху своя «валюта». Одно время менял их на глубокие галоши, резиновые, в чем в деревне на двор ходят. Еще были в цене халаты, поскольку в магазинах в деревнях не водилось хорошего ситца. Он шел в города на халаты. А в селах хозяйки из таких делали шторы, занавески, украшали печи. За халаты я забирал костюмы. Следующий этап был денежно-валютный. Когда в России в 90-е был популярен доллар, рубль за валюту в столице не считали, и стареньких бабок приезжающие из городов дети и внуки научили: «Мама, только за валюту!». Я давал им по 100 долларов, а они спрашивали: «Где Ленин?!». Привыкли, что в СССР Ленин всегда был на десятках, на сотнях. Кое-как объяснял, что на долларах его быть не может.

Иногда костюмы дарят — по стране езжу, знакомлюсь.

— В Томске, в Первом музее славянской мифологии, сейчас проходит выставка «Верочка. Память земли русской». Как возник этот проект?

— В соцсетях получил сообщение от незнакомой мне Елены Вертипраховой: «Сергей, здравствуйте, вы собираете только рязанские костюмы?» (я родом из Рязанской области). Ответил: «Почему же, всех регионов России». Она пишет: «Ой, тогда я спокойна за свой костюм Верочки, вам его с благодарностью отдам!». Я говорю: «Костюм Верочки мне не нужен», — подумал, Верочка, это дитя, костюм ее — это детский сад, пионерлагерь, то, что пошили в наше время. Такое я не собираю. Собеседница уточняет: «Нет, вы не поняли, костюм моей бабушки Веры Ивановны Егоричевой! Мы ласково звали ее Верочкой. Костюм лежит без дела, у меня сердце кровью обливается, хочется, чтобы его видели в память о Верочке». Тогда я сказал, что возьму с удовольствием. Хозяйка костюма попросила об одном: «Если будете демонстрировать костюм на выставках, то присылайте фотографии, мне будет приятно знать: костюм Верочки задействован, работает».

Так и договорились. Костюм мне передали. Я стал думать, какая легенда может быть с ним связана. Важен же не экспонат, а легенда...

Лет пять прошло, и тут за месяц до юбилея Великой Победы я понял. Он будет во главе всех костюмов на выставке. И надпись: «Костюмы, сохраненные в оккупационных зонах во время войны». Это будут экспонаты из Брянска, Калуги, Тулы, Белгорода, Воронежа. Их удалось сохранить, поскольку у славян была традиция прятать свои запасы, закапывая их в землю.

Но что можно было успеть сделать? Обзвонил всех своих знакомых, кто жил в тех областях. Спросил, есть ли сведения о закапывании костюмов и их сохранении. Они сказали, слышали такие истории, но не записывали. С их слов рассказали о таких случаях, теперь о них можно прочитать на выставке. Маленькие заметки, но про несколько областей. Так костюмы и эти рассказы стали экспозицией.

В поисках места

— У вас более 300 костюмов. Как вы их храните? Как это технически всё организовано?

— Всё очень сложно, причем с годами труднее и труднее. Когда я начал собирать коллекцию, жена меня пустила в домашний шкаф-стенку. Ну, один, два, три, пять костюмов влезло. Потом всё, она сказала, надо куда-то складывать и наши вещи. Места нет! Я ушел на балкон, сделал себе шкаф, набил его костюмами. Скоро уже и там ничего не помещалось, а собирать я не перестал, я же коллекционер. Переехал в гараж со всем своим скарбом. Машину туда не ставил, там были только мои сумки с костюмами. Но несколько лет назад мэр столицы Сергей Собянин начал строить хорду, магистраль в Москве. Гаражи помешали, их решили убрать. Куда ехать?! У меня же самая большая коллекция в стране... Куда только не писал обращений: и в Министерство культуры, и в другие инстанции. Предлагал — отдам коллекцию Москве, только дайте мне помещение для вещей, это же ткань, она гниет, моль ее ест.

В итоге мне дали помещение — 10 метров в полуподвале. Рядом «качалка», оздоровительный центр. Это муниципальный район Печатники в Москве, где я проживаю. Но Собянин идет дальше, строят новую хорду. На сей раз сломали здание, где мы разместились. Меня быстро переселили с этим «качалками» и прочими тренажерами в бывший хлебный магазин. Там 3,5 метра квадратных и высота ниже моего роста, я не мог ни разложить костюм, ничего. Просто поставил туда сумки и чемоданы с костюмами. Выходит новое постановление, теперь все районы муниципальные отдаются в главенство округа. А для нас это означает, что надо убраться оттуда за два месяца, зимой…

Отвез половину вещей на дачу, половину домой. Причем, такая резкая смена температуры, минус и плюс, очень вредна, а в дополнении — еще и сильная влажность. Но мне некуда деться. Так я храню коллекцию… И бесполезно куда-то чего-то писать.

Выставки проблемы не решат. Я их много делаю, но 300 костюмов за один раз нигде не представишь. Обычно речь о 12-15 костюмах. Это целый труд — их привезти и все подготовить.

— А какого ухода требуют вещи, вы их стираете, это возможно? Особенно после выставок…

— Выставки не вредят костюму, наоборот, вывозить его в свет — в этом есть резон. Он проветривается от моли, не залеживается, не становится затхлым. Что касается ухода, это борьба с молью — какие-то средства от нее, необходима регулярная перекладка вещей. По поводу стирки — я вообще не стираю. Сейчас все порошки химические. Если надо что-то застирать, то никому такое дело не доверяю, только сам. Беру классическое хозяйственное мыло. Сейчас в городе в магазинах такого уже не найти. Если еду в деревню, то покупаю его в сельмагах, там еще сохранились давние запасы.

— Какие в основном в коллекции костюмы?

— Лучше всего сохранились костюмы невест. Эта традиция и сейчас жива, часто невеста хранит свое платье и фату. В прежние времена так делали, поскольку свадебные костюмы были красивые, дорогостоящие и передавались по наследству.

Костюмы бытовые, те, что носили в повседневной жизни, в основном ушли — в них работали, они изнашивались. Часто из старых костюмов шили сумочки для хранения пшена, риса, сахара и соли. Это же был лен, плотная ткань, крупы не просыпались. Никто же не будет покупать для хозяйства хороший дорогой ситец, если есть рванье. Никогда ничего в крестьянских семьях у женщин не пропадало. В мужские рубахи заворачивали новорожденных мальчиков — считалось, так им передают силу отца.

— Есть ли у вас в коллекции что-то сибирское?

— Да, к примеру, два старообрядческих семейских костюма Забайкалья. Когда старообрядцев отправили в ссылку в Сибирь, их села появились на территории Забайкалья. Местные прозвали их «семейскими», поскольку сосланные приехали семьями и быт стали налаживать семьями.

Еще есть костюм плохонький, ситцевый, тоже старообрядческий. С ним связана своя история. Однажды я гостил у друга в поселке на Алтае. Мы ходили за молоком к местной женщине. Я увидел у нее старинный костюм, и она его мне отдала. Друг несколько приревновал — он тоже собирает костюмы и не ожидал, что я добуду костюм, просто сходив пару раз за молоком.

Запретный костюм

— Правда ли, что вы часто делаете коллаборации с дизайнерами и, таким образом, популяризируете народный костюм?

— Я много где участвую, часто бываю в жюри, причем не только фольклорного, но и современного направления дизайна. Сейчас уже модно современные костюмы преобразовывать в традиционные — вышивки, крой костюма, украшения берут из прошлого, В итоге получаем дизайнеров, которые относят свои творенья к русскому или другому национальному костюму. В Москве каждый год проходит фестиваль «Русское поле», где есть номинация «Модный ряд». Туда привозят дизайнерские костюмы со всей страны. Мы в жюри спорим, ругаемся, только что за волосы не дерем друг друга, решая, кто лучше, кому дать предпочтение. Сейчас заметен подъем этого направления.

Другая серьезная коллаборация — фестиваль «Этноподиум на Байкале», проект Евразийской ассоциации этнодизайнеров. Ее штаб-квартира находится в Иркутске. Там собирается много дизайнеров, не только из России, но и из Средней Азии. Помню участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Это только два примера, но вообще подобных событий много.

— А интереса к вашей коллекции с годами становится больше?

— Когда я в 22 года начал собирать костюмы, то люди у виска крутили, говорили: «Ты не под те юбки лазишь!». Но я все успевал... Коллекция костюмов тогда казалась никому не нужным делом. Я брал чемодан, платил свои деньги за билеты и остальное, когда ехал за костюмами. Делал выставки, абсолютно бесплатно. Костюмы — это было что-то новое, их никто не знал. С национальной одеждой, как с народной этнографией, в стране было тяжело.

— Это связано с историческими событиями?

— Если вспомнить историю, то Петр I переодел в европейское платье всех, кроме крестьянства и духовенства. Трогать духовенство было опасно, а крестьяне никого не интересовали. В чем они пашут, работают, никого не беспокоило, главное, чтобы зерно было. А потом, когда пришла советская власть, то прежний мир, как обещали в песне, сломали, только новый не построили. Зато запретили народный костюм, песни, хореографию. Всё этого после революции попрятали по сундукам. Лишь народным государственным хорам, которых в стране было 11, разрешалось исполнять старые песни, но переделанными — пели про Великий Октябрь, революцию, Ленина. Хотя бы таким образом народные песни сохранились.

А по поводу костюма возник стереотип — что это сарафан с красной полосой посередине и белая рубаха, кокошник. Почему так произошло? Народные хоры преобразовывали костюмы в сценические, не сохраняя их прежний облик. Настоящие костюмы пробились к людям лет 30 назад. Было много лекций о костюмах, я преподавал в институте культуры «народный костюм», говорил студентам, что «снесу» их со сцены, если они будут делать плохие, неправильные костюмы. Теперь все нормально, ученики хорошо работают, хорошо одеваются, как я наблюдаю.

— Кто-то шьет себе этнографический костюм, делает копию, по сути. Многие ткут материал, вышивают вручную орнаменты. Многие используют узоры или крой из прошлого, — поясняет он.

— Что скажете о сценических костюмах?

— Очень тяжело сшить костюм для сцены, там надо учитывать еще и сценические законы. Этнографический костюм не всегда будет работать на сцене. Например, если мы возьмем северный костюм, где клетчатая ткань, то женщина в таком сарафане на сцене будет издалека словно в красном коконе. Зритель в девятом ряду увидит ее так. Есть смысл клетку увеличить раз в восемь, чтобы она «работала» на сцене.

— Всё вместе, одно дополняет другое. На фестивалях не так уж много людей, если сравнить с соцсетями. От всего есть польза.

— Пока я в Томске, в Московском институте культуры, где я преподаю, проходит фольклорный жанровый фестиваль, на него съехались 30 институтов культуры со всей страны. Мне позвонил коллега, сказал: «От тебя нужен спецприз». Спросил, что на нем написать, какое пожелание? Я сказал: «Наряжайтесь красиво, но правильно!». То, что на сцену Кадышева или Бабкина на себя надевают — это ужасно. Мы такому студентов не учим. Пусть будет победнее, но правильно, и, конечно, красиво, потому что сцена требуют красоты, никуда от этого не денешься.

Подарить на фестивале я попросил свое методическое пособие по изучению русского традиционного костюма. Это такая папка примерно 50 на 80 см, где есть детальные плакаты региональных костюмов, головных уборов. Все особенности можно рассмотреть, не всегда же удастся в музей сходить. Я своим студентам в классе их показываю, а теперь и молодым дизайнерам такое вручат. Пусть любят костюм, увлекаются им и на сцене наряжаются правильно, но красиво. Над этим работаем.

Выставка «Верочка. Память земли русской» открылась в Первом музее славянской мифологии 1 мая. В экспозиции представлена не только одежда, но свидетельства очевидцев, произведения искусства из собрания музея, а также коллективная экспозиция из семейных архивов томичей. Посетить выставку можно до 31 августа 2025 года.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».