От воеводы до белок. История Томского кремля

Казалось бы, Томский кремль должен был стать одним из главных исторических объектов города. Но как получилось так, что этой достопримечательности словно не существует? И почему его до сих пор называют «острог»?

Разговариваем об этой истории с легендарным томским археологом Марией Чёрной. Исследовательница рассказала, кем он был построен, какие тайны хранил и почему исчез. А также — может ли Томский кремль появиться вновь?

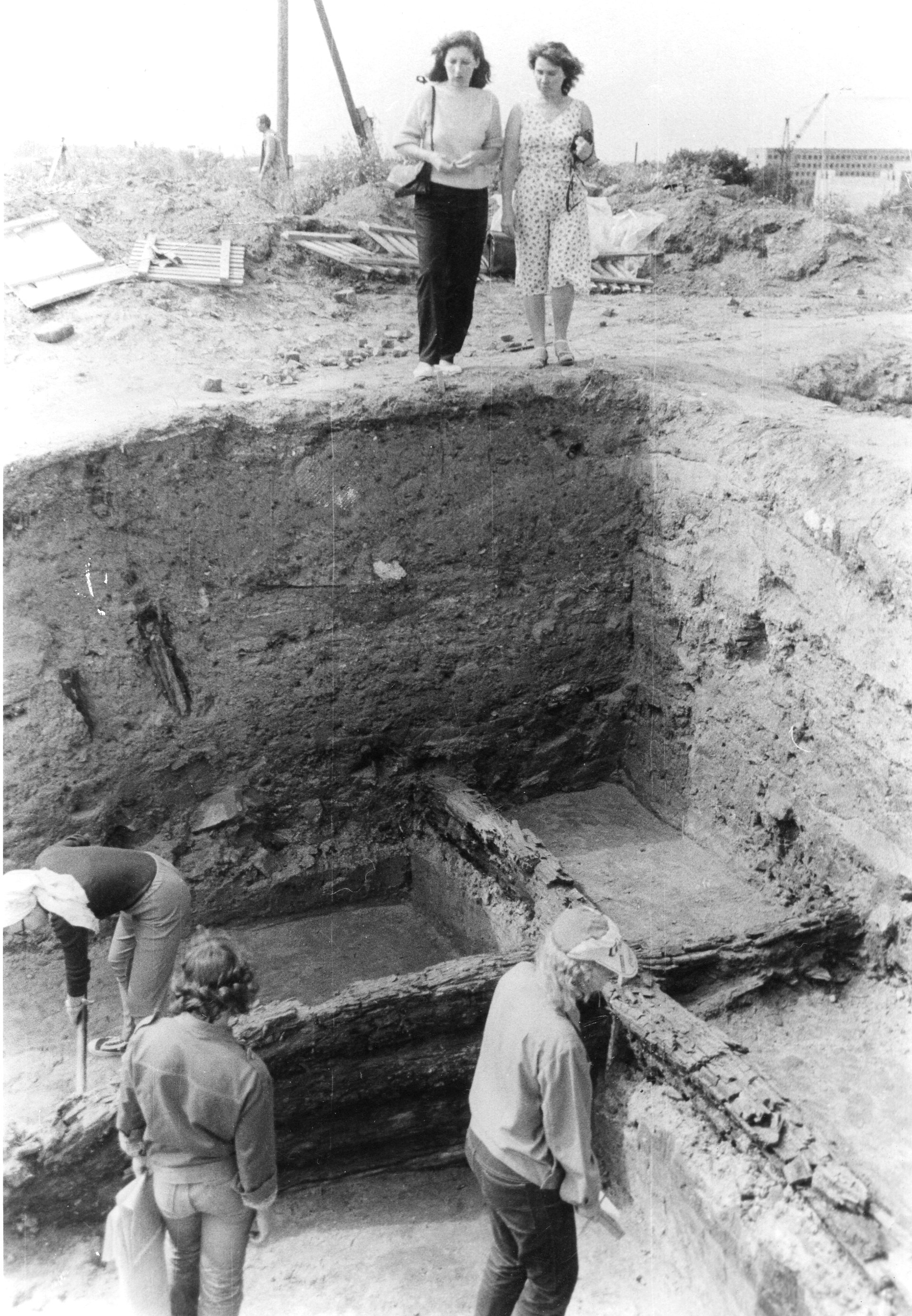

Раскопки 1980-х

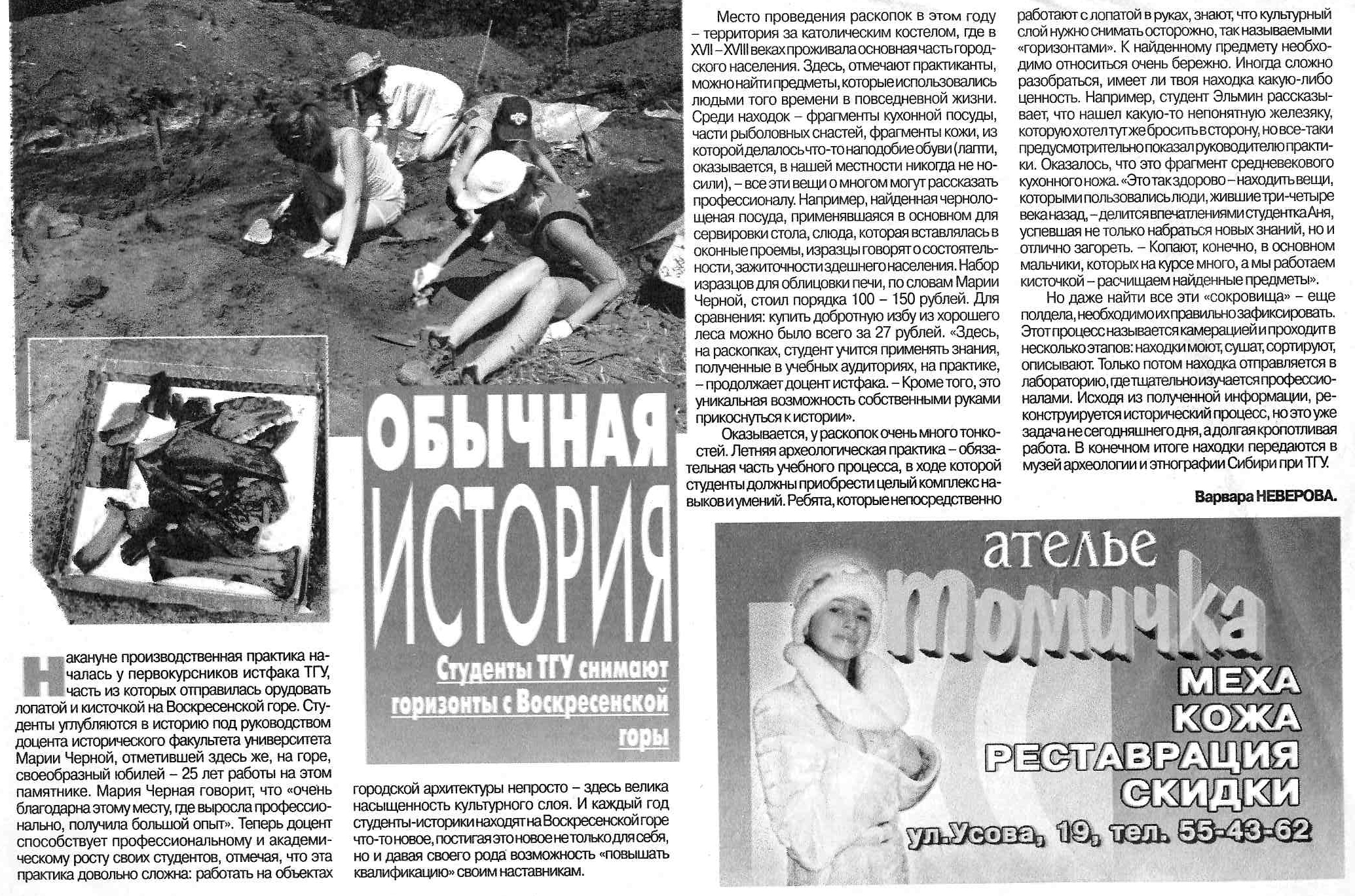

Мария Петровна Чёрная взялась за раскопки Томского кремля еще в 1983 году. Работы в центре города организовывал институт «Сибспецпроектреставрация», планировавший создать на территории Воскресенской горы музеефицированный комплекс «Старый Томск». В поисках рук сначала обратились к московским археологам, затем к местным — но все отказались, так как специализировались на «аборигенной археологии». Томские раскопки предполагали «русскую археологию» — а у нее своя специфика.

— Русской археологии в Томске тогда не было вообще. Я была последней, кому предложили — но чуйка сработала, и я согласилась, хотя тоже специализировалась на аборигенной археологии, — рассказала Мария Чёрная. — У меня к тому времени уже был некоторый опыт — и работы писала, и в экспедициях была. В итоге, я еще не закончила университет, а меня уже приняли на работу.

Так студентка пятого курса истфака Томского госуниверситета приступила к раскопкам под руководством куратора из Москвы.

— Мне организовали стажировку — раскопки в Суздале, чтобы посмотреть, как выглядит русский [археологический] памятник. Не скажу, что сходу научилась. Начала раскопки как с чистого листа — это ведь совсем не аборигенная археология. Памятники отличаются, культурный слой совсем другой, наполненность совсем другая, на аборигенных памятниках зачастую бывает размытая стратиграфия. А насыщенность городских слоев разнообразными находками, остатками построек весьма высокая. Мне стал открываться новый мир, — поясняет Чёрная.

Это был не первый подход археологов к Воскресенской горе: в 1968 году, в преддверии очередного юбилея, город копал один из лидеров томской археологической научной школы Владимир Матющенко. На его работы и ориентировалась Чёрная в первый год своих изысканий. Раскопки проводились на территории кремля — административно-политического центра и укрепленного ядра города, обнесенного стеной. Заложили два раскопа. Один из них — на месте воеводской усадьбы, занимавшей значительную площадь в кремле, которую начал копать еще Владимир Иванович.

— Границы раскопов Матющенко не обозначил на планах, как это делают сейчас, методика тогда была другой. Поэтому «прирезаться» к его раскопу получилось не сразу, — отмечает Мария Петровна. — Владимир Иванович был специалистом по эпохе бронзы, поэтому ему сложно было разобраться в архитектурно-конструктивных особенностях построек XVII века. Но он дал правильное определение раскопанному комплексу, понял, что это воеводская усадьба.

Второй раскоп заложили на краю восточного склона, который выходит в сторону района Болото. Здесь исследователи планировали найти стену, которая опоясывала кремль по периметру. И она там нашлась! В итоге, в первый же год работы Чёрная приступила к изучению двух ключевых объектов Томского кремля, заложив основу дела своей жизни.

— Я поняла, что «пропала», что памятник городской археологии запал в душу. О чем не жалею ни секунды, и только благодарна судьбе, что у меня хватило ума не отказаться от раскопок, — говорит сегодня она.

По плану «Сибспецпроектреставрации», раскопки должны были вестись всего пару лет. Однако начавшись в 1980-е, они продолжаются до сих пор. Мария Петровна Чёрная — бессменный руководитель этих работ. А сам кремль, открываясь исследователям, задает все новые и новые загадки.

Загадки кремля

Первая интрига, с которой столкнулись исследователи Томского кремля, касалась его датировки. Обнаруженный при раскопках материал относился ко второй половине XVII века. Но ведь Томск был основан гораздо раньше, в начале семнадцатого века!

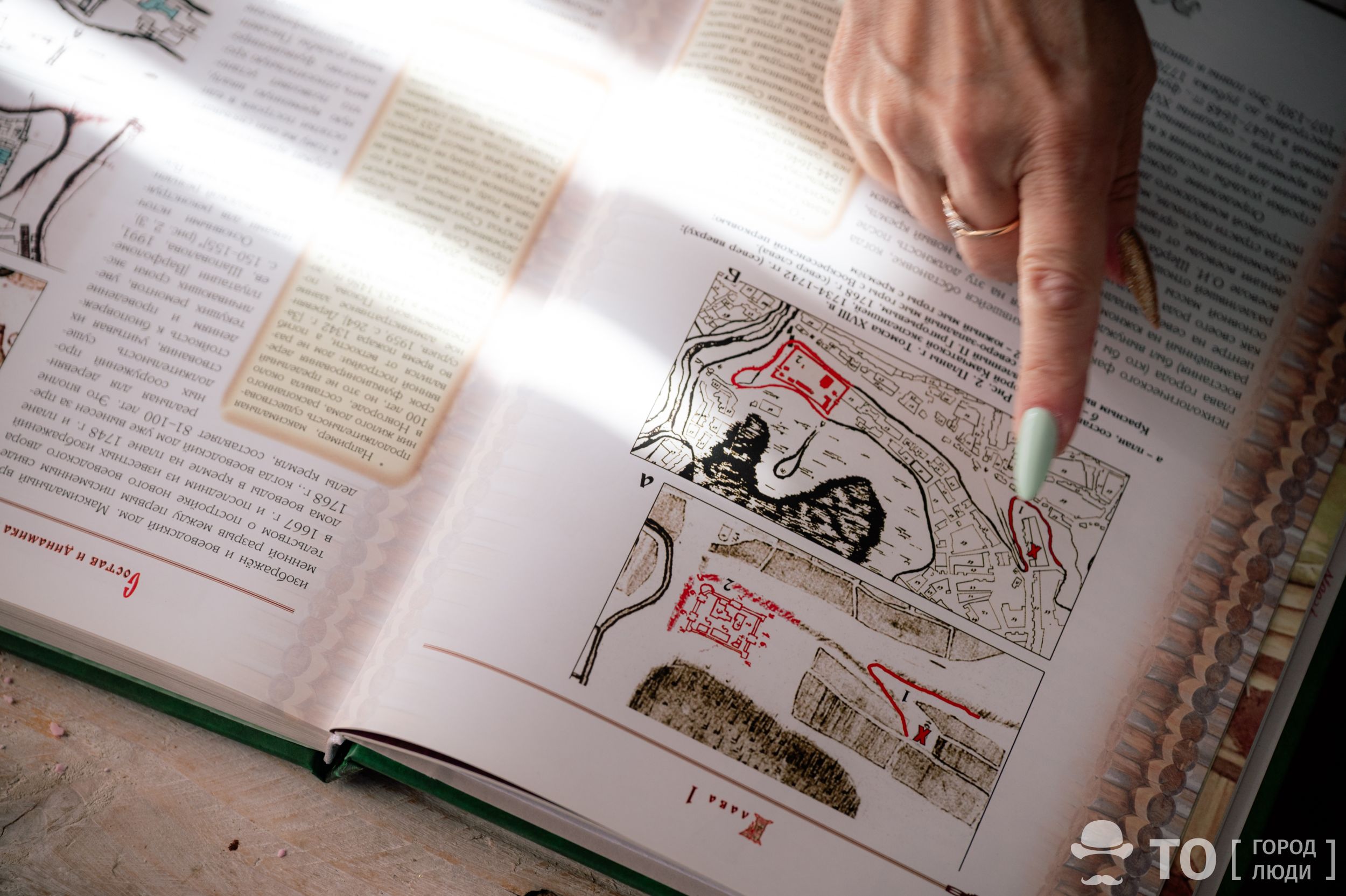

— Я стала погружаться в историю вопроса, — рассказывает археолог. — И в конце концов, «уперлась» в Герхарда Фридриха Миллера, который посетил Томск в 1730-х годах. В своей «Истории Сибири» он говорит: «А тот кремль, который и ныне стоит на Воскресенской горе, был поставлен на месте прежнего города», построенного в 1604 г. Я стала разбираться: на чем основано убеждение Миллера, что город был основан на том же месте, где стоял кремль, построенный уже в 1648 году? А нет у него этого объяснения! Разумеется, он беседовал со старожилами Томска и, видимо, опирался на их мнение. Но следует учитывать ограниченность человеческой жизни и памяти, ведь эти старожилы никак не могли быть ровесниками кремля 1648 года, тем более города 1604 года, ведь им тогда должно было быть по 100–150 лет! Выражение «врет, как очевидец» родилось не просто так. Поясняю студентам так: мы ездим и ходим по одним и тем же местам, вы видите какие-то строения, но вдруг их убрали. Спроси вас, где стоял снесенный дом, как он выглядел — каждый будет рассказывать по-своему, как он запомнил, «показания» будут различаться, подчас радикально. А старожилы, которых расспрашивал Миллер, ведь и очевидцами строительства кремля не были. В общем, доказательств того, что увиденный им Томский кремль был поставлен на месте первоначального города, Миллер не привел.

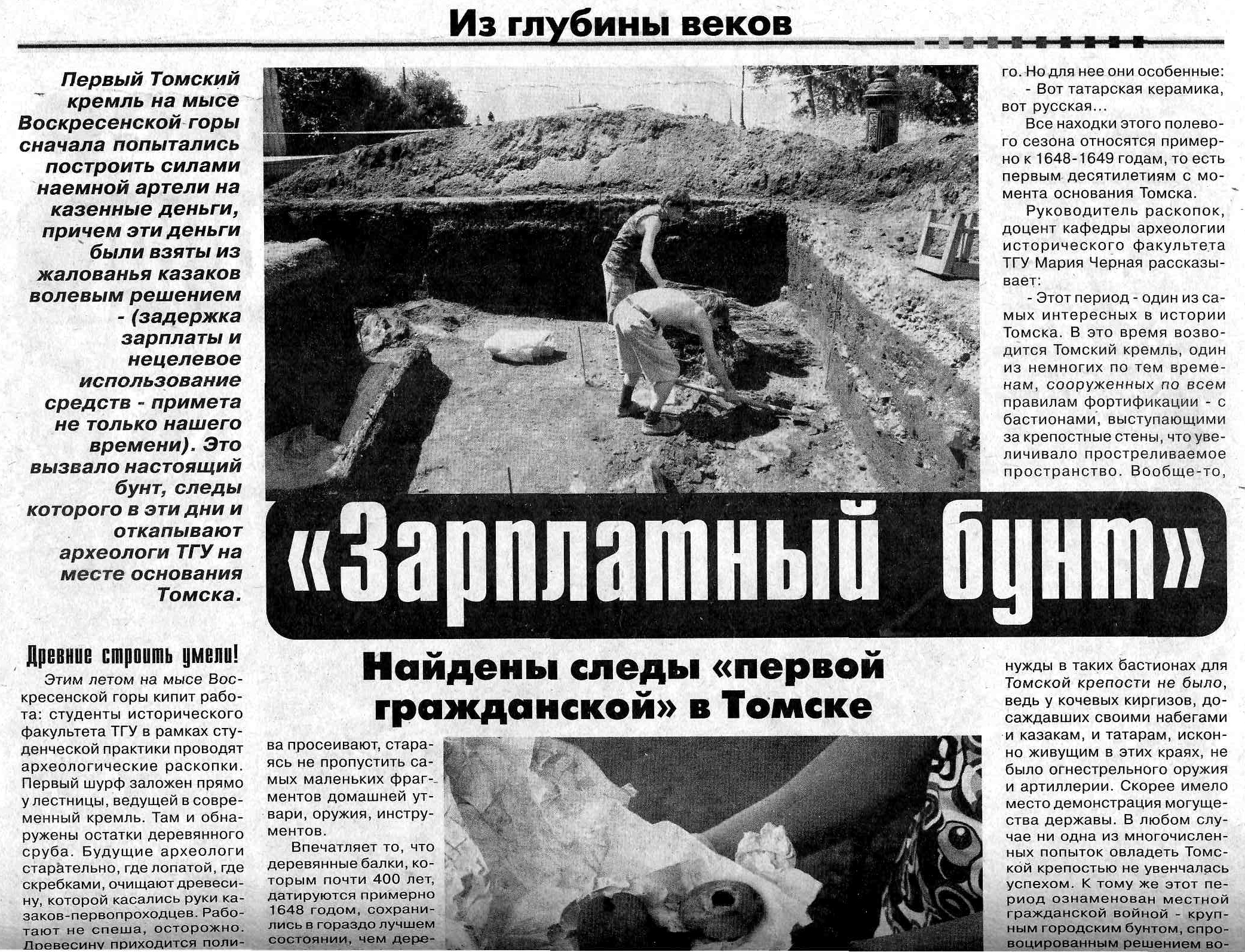

Дополнительные сведения о разном местоположении города 1604 года и кремля 1648 года Чёрная нашла в материалах восстания, бушевавшем в Томске в 1647–1648 годах, одном из самых мощных городских восстаний того времени. Одним из наиболее важных поводов волнений как раз и стало строительство кремля.

— Все понимали — напрямую бунтовать нельзя, ведь строительство кремля — это государево дело. Будешь против — ноздри порвут и еще дальше в Сибирь сошлют за государственное преступление. Предыстория такова, — рассказывает Мария Петровна. — Князь Щербатый приехал на воеводство в Томск в 1646 году, со времени основания города прошло более 40 лет. Уже в 1620-х годах документы свидетельствуют: «город огнил, развалился». Москва даже присылала деньги на новое строительство. Но воеводы, менявшиеся каждые четыре года, не брались за дело, ощущая подспудное противодействие томского мира. Ведь горожанам в таком случае нужно было включаться в это строительство «головами своими», то есть приходить на общественную стройку. Ну, а на это время же тебя никто от податей не освободит: у всех свои огороды, пашни, дела, а тут надо строить еще. И попробуй сказать «не хочу, не могу, не надо» — все, государев преступник! Чувствуя глухой саботаж, предыдущие воеводы и не впрягались. Так, воевода Н.И. Егупов-Черкасский на упреки о неисполнении указа «делать город и острог» отвечал: «До нас де люди были да не делали, а я де со всеми людьми з городом, не хочу остужатся». А Осип Щербатый пошел на [конфликт], потому что рассматривал свое воеводство в Томске как трамплин для того, чтобы выслужиться и, вернувшись в Москву, подняться по служебной лестнице.

Щербатый решил привлечь томичей к стройке не «головами», а «деньгами». Используя административный ресурс, воевода забрал средства у посадских, крестьянских и служивых (этим он просто задержал жалование за год). Горожанам подход князя, ожидаемо, не понравился. Но Щербатого было не остановить. Князь нанял артель во главе с пешим казаком Петром Терентьевым, которая и приступила к строительству нового кремля. А жители, тем временем, начали писать на воеводу челобитные: мол, чиновник злоупотребляет властью, тратит собранные с простого люда средства на свои нужды. Так томский мир раскололся надвое: с одной стороны главный воевода Осип Щербатый и артель, с другой — второй воевода Илья Бунаков и большая часть служивых людей.

— Сам Бунаков был в определенной мере заложником ситуации, потому что его казаки так держали, что не дернешься! Им же надо было какую-то административную фигуру. Не случайно такое выражение бытовало в документах того времени: если казаков не «нять», так они всех воевод из Сибири вышибут, — рассказала Мария Петровна.

Противостояние привело к драматическим событиям: Петра Терентьева арестовывали и пытали, сажали восставшие под домашний арест и самого воеводу Щербатого в надежде, что их порыв к противодействию коррупционеру поддержит центральная власть. Но в итоге новый кремль все же был построен в течение года.

— Может показаться, что это быстро, но на самом деле — медленно. Строить тогда умели «скоро и споро». Скажем, тот же Свияжск, который [был] в несколько раз крупнее Томска, «свершили в четыре недели». А тут целый год! Потому что восстание останавливало строительство, начатое разбирали и по новой начинали. Тем не менее, кремль закончили. Как горделиво отписал Щербатый в Москву: «И такова, государь, города образом в Сибири нет». Это значит, такое образцовое строительство, что в других городах Сибири пока так не построили. Подтверждением того, что кремль был замечательным и для своего времени выдающимся комплексом, служит свидетельство того же Миллера. Он же приезжал в Томск в XVIII веке, видел этот кремль практически через 100 лет после постройки. И был восхищен им — тот остался таким же мощным и красивым сооружением, — поясняет Чёрная.

Разбирательство после восстания шло еще несколько лет. В итоге злоупотребление Щербатого документально подтвердилось в размере 88 рублей 65 копеек. С томского воеводства начался серьезный карьерный рост Осипа Щербатого, который был произведен в думный чин окольничего. Таким образом, честолюбивые замыслы главного воеводы, поставившего на постройку нового Томского кремля, даже вопреки воле значительной части томичей, более чем удались. Илью же Бунакова наказали «битием кнутом» на площади и конфисковали имущество.

Где был старый город

Именно история с восстанием помогла Марии Петровне разобраться с местоположением старого города. Во время волнений зафиксировали один интересный эпизод. В еще деревянной Воскресенской церкви (она находилась примерно на том месте, что и нынешняя каменная) шла служба, посвященная именинам одного из восставших. Церковный служитель из лагеря князя Щербатого публично возмутился такими почестями, за что после службы его попытались избить. Но служитель сумел укрыться во дворе главного воеводы, — запись об этом сохранилась в документах: «Дело происходило близ двора князя Осипа».

— Значит, двор князя Осипа находился рядом с Воскресенской церковью, которая располагается не на южном, а северо-западном мысе Воскресенской горы, — поясняет Мария Петровна. — В челобитных очень выразительно говорили и о том, как строили двор князю Осипу. Представьте себе, в 1646 году князь приехал на воеводство и видит ветхий, разваливающийся дом и двор! Сразу велит строить ему усадьбу, ее построили. Но еще до строительства нового кремля, которое началось примерно год спустя! То есть, новая воеводская усадьба была построена еще в старом городе, который стоял около Воскресенской церкви.

— А еще в документах упоминается, что восставшие предлагали пусть и разное, но новое место для кремля по отношению к первоначальному расположению города. Возможно, из-за того, что старая площадка была маленькая, а главное, потому что к концу 1640-х годов изменилась градостроительная ситуация, надо было разместить новый кремль в центре сложившейся застройки, чему отвечал именно южный мыс Воскресенской горы. Получается, что город у нас развивался не с юга на север, а с севера на юг.

Если мы сравним высотные доминанты города, увидим, что северо-западный мыс Воскресенской горы в стратегическом отношении не уступает ее южному мысу. Мария Петровна проводила раскопки на месте предполагаемого старого города — но участок сильно захламлен, исследованию мешают оставшиеся фундаменты зданий.

— В ходе шурфовки на северо-западном мысе Воскресенской горы выявлен материал XVII века, перспективы есть, но для этого надо всерьез все делать: два–три года копать хорошими площадями, фундаменты убирать. Вручную этого не реализовать, — уточнила Мария Петровна.

Во время раскопок вскрылось обстоятельство, объясняющее, почему первый Томский кремль не был построен на южном мысе: потому что здесь в начале XVII века находился могильник эуштинских татар. Будущий Томск в то время имел большое стратегическое значение для государства, поэтому власти стремились договариваться с местными вождями. И строительство фортификационных сооружений на костях предков вряд ли пошло бы на пользу дружбе народов.

— Официальному основанию Томска в 1604 году, примерно за два-три года [до этого], предшествовала дипломатическая миссия во главе с Тырковым с целью уговорить эуштинского князца Тояна вместе с его народом «числом в 300 человек» добровольно принять подданство царя. Миссия увенчалась успехом. В 1603 году Тоян поехал с ответным визитом в Москву, где его принимают на самом верху (!) и договариваются о строительстве на его земле русского города, следуя формуле царских наказов — «Лаской, а не жесточью». И после всех усилий поставить на месте могильника русский город?! Это не просто перечеркнуло бы договоренности, но привело к вооруженному конфликту! Решили сделать полюбовно. Даже видя удобство южного мыса Воскресенской горы для размещения города, понимали, что строить его на могильнике нельзя, видели первостроители и то, что не только эта площадка имела стратегическое преимущество, — поясняет Мария Черная.

А почему в итоге решили все же построить новый кремль в 1647–1648 годы на могильнике? Исследователь предполагает, что спустя 40 с лишним лет уже забыли, что на южном мысе были захоронения, ведь не позднее начала XVII века на нем перестали хоронить.

— По мере застройки мы быстро забываем, где и что находилось, а застройка Томска к середине XVII века изменилась кардинально, могли забыть и о старом кладбище эуштинцев. В ходе строительных работ неоднократно обнаруживались старые кладбища. Так было и на площади Ленина при рытье траншеи к Иверской часовне: я только вернулась из командировки, за мной приезжают на полицейском УАЗике, везут туда — «вот что это? нет ли тут криминала?». Я говорю: «Успокойтесь, это XVIII-й век». Мы не знаем точное число старых кладбищ, тем более что часть их была небольшой по площади, — отмечает Мария Черная.

Воеводская усадьба

Что находилось в кремле? Во-первых, уже упомянутая воеводская усадьба, целый комплекс зданий. Он включал в себя не только собственно резиденцию главы администрации, но и обслуживающую инфраструктуру.

— Здесь, как минимум, была сапожная мастерская — не только чтобы чинить обувь, но и тачать новую, потому что дело это довольно прибыльное, — отмечает Мария Черная. –Раскопано больше десятка построек на воеводской усадьбе. Но исследования надо продолжать.

Также известно, что рядом с усадьбой находилась съезжая изба — административное здание, канцелярия воеводы, куда прибывали служилые люди уезда. В кремле располагались Троицкая церковь (соборный храм города), пороховая и денежная казна, а также кладбище.

Новый кремль строили без проекта: будущие здания и стены просто расчерчивали на земле. И тут стоит особо отметит талант руководившего артелью Петра Терентьева — его еще при жизни стали называть «Горододелом».

— Качество строительства нового города проявлялось, в первую очередь, в его укреплениях. Это срубные стены «по типу деревянных домов», как определял их Миллер. Они действительно выглядели как дома и возводить их было сложно, — рассказала Мария Чёрная. — Уже в первый год раскопок мы обнаружили остатки этих стен вдоль восточного прясла. Они были сделаны в технике тарас, это конструкция, при которой две параллельные стены соединены через определенные промежутки поперечными стенами.

Тарасные стены — монолит, все соседние секции-клети в ней связаны воедино. Это наиболее мощные деревянные укрепления, что затрудняло взятие кремля.

— Почему Петра Терентьева можно считать талантливым инженером? Бичом деревянных городов были пожары (хотя Томску с этим и повезло, кремль не сгорал). Но был и еще один бич — стены шли по краю [горы], вдоль откосов, которые со временем осыпаются, и стены начинают разрушаться, потому что при осыпании земли они лишаются опоры. Чтобы удержать эти откосы от осыпания, вдоль восточного склона прорыли систему траншей в виде клеток, повторяя конфигурацию будущей стены. И внутрь этих траншей закладывали нижние венцы, — уточняет Мария Петровна. — Это даже не столько фундамент стены, сколько каркас, который удерживает склон от осыпания. Терентьев, по сути дела, модернизировал то, что было раньше в русской фортификационной традиции: там уже встречались заглубления, но в Томске они доходили до полутора метров, давая запас прочности! И ведь не покривилась стена! Миллер спустя сто лет видел, что она стоит, никуда не поплыла. И это, конечно, был новаторский метод, прямых аналогов такой заглубленной в земле конструкции нет.

Высота стен у нового кремля доходила до семи метров. К тому же, крепость была снабжена новейшим для того времени в Сибири элементом фортификации — бастионом.

— Это то, что выведено вперед, перед стенами, чтобы увеличить зону обстрела, не подпускать врага даже на среднюю дистанцию, такое сочетание и традиционных и новейших элементов оборонительной архитектуры. Притом, что опасности пушечного боя не было, потому кочевники не имели подобного оружия. Но мощные укрепления подчеркивали статус города, что это не просто какой-то острог, а центр огромной территории, которая ему подчиняется, — уточнила Мария Петровна.

Конфликт, связанный со строительством нового кремля имел своеобразное продолжение: горожане не спешили возводить здесь новую воеводскую усадьбу. Поэтому градоначальникам, служившим на воеводстве после Осипа Щербатого, приходилось ходить на работу через весь город. Ситуация изменилась только в 1660-х годах.

— В нескольких письменных документах есть такое указание: на воеводской усадьбе клали новые печи. Эти документы датируются 1667 годом. Примерно лет 20 прошло после того, как новый кремль построили, целое поколение сменилось, страсти улеглись, не стучал пепел обиды в сердцах, — уточнила Мария Чёрная.

Он вам не острог!

Официальное название Томского кремля — «Томский острог». Такая формулировка когда-то давно попала в документы и закрепилась за южным мысом Воскресенской горы. Мария Петровна считает, что эту историческую несправедливость необходимо устранить.

— Острога там не было никогда! — отмечает Мария Чёрная. — У исторического термина «острог» есть несколько значений. Первое — тип стены в виде частокола. Второе значение — часть территории городского поселения. Третье значение: острог — это самостоятельное поселение городского типа, рангом ниже города, аналог малого города. Четвертое, самое позднее значение — тюрьма. Применительно к Томску острог — это часть городской застройки, основная его селитебная территория, сначала появился верхний острог, позднее — нижний. Томск как поселение в целом — это крупный административный город для того времени. Он с самого начала основывался как важнейший опорный пункт! Почему столько уговаривали эуштинцев?

Мария Петровна объясняет: именно понимая значение этих территорий, Томску по царскому наказу сразу присвоили и высший административный ранг — город. В документе так и было написано: «основать Томской земле город».

— Спустя четверть века Томск становится центром разряда. В западной Сибири таких было только два, Тобольский и Томский. Томску подчинялась огромная территория. И его называют острогом! Это не соответствует историческим реалиям и принижает действительное положение и роль Томска. Кремль — соответствует статусу города, — уточняет археолог.

Белки в кремле

Удивительно прочная постройка Терентьева простояла до рубежа XVIII–XIX веков. К тому времени город разросся, его административный центр сместился под гору. Комплекс потерял свой основной функционал.

— Ученый-путешественник П.С. Паллас в 1770 году свидетельствовал о нашествии на Томск « невероятного множества белок», белки водились в кремле «во всех пустых строениях и крепостных башнях». Кремль на южном мысе, переставший играть роль административного центра, стоял «впусте», оставались стены с башнями, внутри пороховой погреб, «государева казна» — помещение для хранения пушнины. Потом кремль «за ненужностью» просто разобрали — точной даты назвать нельзя. В русской традиции было широко распространено вторичное использование строительного леса. Это мы в археологии очень хорошо наблюдаем. Я думаю, разборка кремля велась под административным контролем. Стройматериалы ушли, если не на свои нужды или общественные здания, то на продажу, — рассказала Мария Чёрная.

Она считает, что с исторической точки зрения Томский кремль — тот градообразующий объект, который должен быть хотя бы частично восстановлен. Сейчас планы о реконструкции фрагмента тарасной стены и воеводской усадьбы обсуждаются с Музеем истории Томска, возможно, проект удастся реализовать к 425-летию города.

— Если мы восстановим частично эту историко-культурную среду, мы свяжем начало города и сегодняшний день, устремленный в будущее. Мы хотим, чтобы это были не просто макеты. Там можно будет разместить экспозицию, зал для просмотра, маленькое уютное кафе, например, — отмечает Мария Черная. — Вот улица Бакунина, находится в исторической части Томска, по которой всегда приятно пройтись! Когда восстановим воеводский дом, часть стены кремля, люди на год вперед будут записываться, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Возродив часть ценной утраченной застройки кремля, мы в какой-то мере вернем то, что задолжали нашему прекрасному, богатому историей и культурой, городу.

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».