Городская археология. Зачем ведут раскопки и как они устроены

Городские раскопки — один из видов археологии. Но зачем их ведут и кто, как они устроены, что является результатом таких работ? Двигают ли они науку или создают препятствия для городского развития?

На наши вопросы ответил ученый, неоднократно участвовавший в таких раскопках — заведующий музеем археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ Илья Коробейников, историк и археолог.

По материалам подкаста «Наследие» издательства «Макушин Медиа». Послушать аудиоверсию разговора можно здесь.

— Зачем нужны археологические раскопки на территории города?

— С одной стороны, это требования законодательства к планированию и городскому развитию. С другой — возможность для нас узнать больше об истории города, о его бесписьменной части, либо той, которая не нашла отражения в письменных источниках. И подчас предметы, которые мы можем обнаружить, либо условия их залегания могут нам дать куда больше сведений об истории развития города, его конкретных исторических районов в отдельные отрезки времени и в какой-то степени скорректировать наши современные знания об истории города.

— Какова специфика этих раскопок? Чем отличается работа в городе от работы где-нибудь в поле?

— С точки зрения методики они мало чем отличаются. Методика, которая в течение более чем полутора столетий вырабатывалась, не выделяет каких-то особенностей по отношению к городу. Периодически выходят обновленные методические рекомендации по ведению археологических работ, разведок и раскопок, и археологи всей страны, в соответствии с ними, осуществляют свои исследования. Но одно отличие есть. Как правило, когда мы, как ученые, выбираем какие-то памятники для изучения за пределами города, мы руководствуемся своими научными интересами. А в городе исследования зачастую связаны с конкретным хозяйственным освоением отдельных площадок. И тогда мы работаем в рамках конкретного земельного участка и изучаем его историю.

— Для того, чтобы понять, как выстроен весь процесс, кто является стартовой точкой: город, застройщик, регион и так далее. В какой момент возникает и у кого необходимость найти неких археологов?

— Владелец земельного участка обращается в комитет по охране культурного наследия города Томска с просьбой предоставить информацию об отсутствии объектов культурного наследия на его земле. В случае, если таковые там есть (либо находятся рядом), то комитет пишет ему соответствующее заключение о необходимости проведения исследовательских работ, либо об ее отсутствии. После этого заказчик ищет исполнителей, в данном случае организацию, которая имеет право проводить археологические исследования.

Далее выбранная организация запрашивает разрешение в Министерстве культуры — открытый лист на проведение соответствующих работ. После его получения производятся археологические исследования и пишется научный отчет о проведенных работах. Он отправляется в институт археологии, который может либо принять, либо не принять отчет — если в нем есть какие-то проблемы. Наличие отчета является основанием для комитета для [подготовки] заключений.

Еще один параллельный процесс — экспертиза составленной документации по итогам работ, технического отчета. Результаты этой государственной историко-культурной экспертизы направляются, опять же, в комитет для того, чтобы он делал выводы о дальнейшей судьбе этого участка. То есть, как видим, тут много акторов участвует в процессе.

Информацию об организациях, которые могут проводить археологические работы, владелец может либо сам найти в сети интернет, либо уточнить в комитете и запросить у них список организаций, которые проводят такие работы.

— Расскажите подробнее об открытом листе — что это за документ?

— Это разрешение на проведение работ, которое выдаётся на конкретного человека, обладающего соответствующей квалификацией. Но при этом археолог запрашивает открытый лист от лица организации, которая имеет право на проведение археологических работ. Таким образом, складывается система, где организация поручается за исполнителя, а исполнитель работает от организации, которая обладает соответствующими показателями. Когда для участка запланирован ряд различных работ — археологические раскопки, археологическая разведка, спасательные работы — тогда заказываются и разные открытые листы.

Открытый лист — это личный документ, и получая его, мы фактически подтверждаем свою квалификацию, поскольку по результатам работ готовим научный отчёт, который отправляется в институт археологии. Предполагается, что исследователь обладает компетенциями по знанию культуры и истории этого региона. То есть, например, условно говоря, археолог из Сахалина заказать открытый лист для работ на территории города Томска не может в силу того, что он вряд ли понимает местную специфику. С точки зрения методики работы провести сможет, а с точки зрения адекватной оценки, понимания контекста, сложившейся историко-культурной ситуации здесь — вряд ли.

На всю страну у нас очень и очень немного археологов. Если мы будем сравнивать с другими странами в корреляции с площадью, то получится, конечно, очень маленькая цифра. И даже те регионы центральной полосы, на территории которых раньше начались исследования, даже там есть белые пятна. В последние годы цифра открытых листов колебалась от 9 до 12 000 выданных разрешений в год. Даже с учетом того, что кто-то заказывал по несколько листов, мы, максимум, можем насобирать три-пять тысяч человек на все наше огромное пространство. В Томске организаций пять-шесть наберется, из тех, кто может проводить такие работы, включая музеи и университет.

— Кто обычно входит в команду, работающую на городских раскопках?

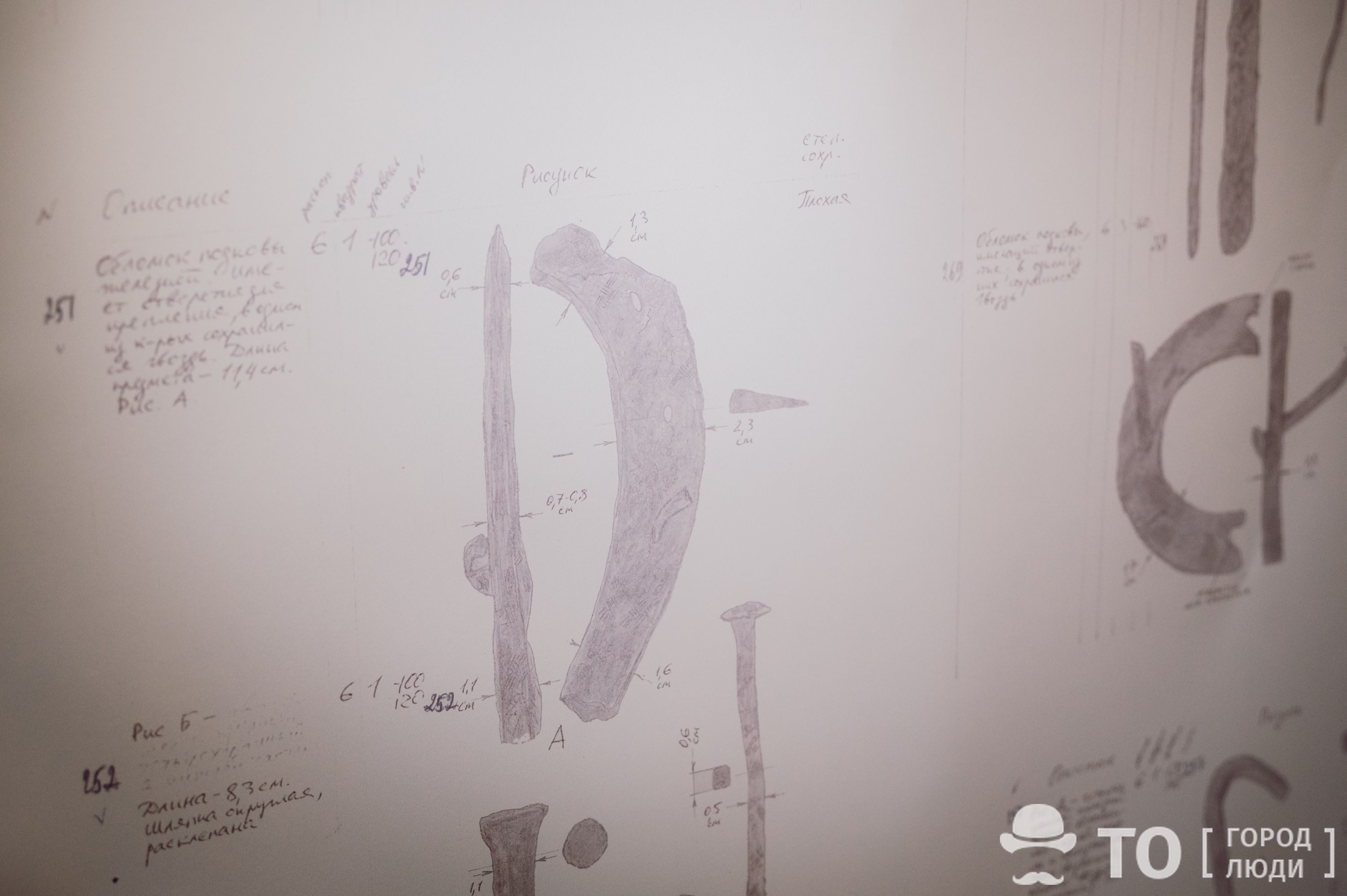

— После получения открытого листа археолог набирает команду, которая ему помогает. Для разведки, когда мы вскрываем небольшую площадь, достаточно небольшой команды — три-четыре человека. Если это археологические раскопки, то, конечно, нужен уже достаточно большой коллектив. В него входят специалисты, которые работают с приборами, помогают фиксировать находки. Фотографы, которые снимают как сам процесс работ, так и его неотъемлемые части — отчётные зачистки, отдельные объекты и так далее. Команда «камеральщиков», которые обрабатывают будущие коллекции: очищают, каталогизируют, описывают предметы. Ну и конечно, люди с лопатами, которые непосредственно извлекают грунт и помогают нам двигаться внутри истории.

За последние 20 лет сложилась своеобразная категория людей, которые ездят по стране, занимаются раскопками то тут, то там. Для них это своего рода, образ жизни. И они действительно опытны в разных вопросах: кто-то может хорошо грунт выбирать, кто-то обладает навыками категоризации отдельного вида находок, кто-то хорошо рисует, кто-то фотографирует. Такие люди всегда бывают интересны, нужны и полезны. Никаких жёстких требований к тем, кто будет участвовать в раскопках, на самом деле, нет. Всё зависит от конкретных задач, сроков проведения работ, и, как правило, мы быстро собираем команду под такие проекты.

— А сколько может заработать человек за день работы на раскопках?

— Всё зависит от региона и условий работы. Это достаточно тяжелый труд, в физическом плане тоже — думаю, каждый археолог может рассказать, как он сорвал спину, и не раз. При этом, если работа, например, проводится в зимний период времени — так бывает, когда какие-нибудь сроки поджимают — то конечно, это еще сложнее. Но можно сказать, что стоимость дня сейчас начинается от двух тысяч минимум, а зимой — от трех тысяч.

— Какие особенности есть у городских раскопок?

— Конечно же, возникает масса сложностей, начиная от условий производства работ. Это могут быть как сезонные особенности, так и, например, сложности в залегании коммуникаций. Город — это очень развитая территория, и мы всегда можем наткнуться на какой-нибудь кабель, трубу, которые по каким-то причинам могут быть не зафиксированы, а могут оказаться уже и не действующими, заброшенными. Бывает, мы встречаемся и с «неравнодушными» местными жителями, которые могут — по разным причинам — препятствовать проводимым работам. Например, пытаясь остановить будущее строительство.

Но всё-таки, наиболее сложные препятствия, по собственному опыту, это именно условия залегания культурного слоя. Как правило, за пределами города мы встречаемся с более однородными слоями, а в городских условиях большая часть верхнего слоя бывает достаточно мусорной и относится к XX веку, содержит в себе очень мощные следы песчано-гравийной засыпки. И очень сложно добраться именно до того слоя, который мы будем разбирать и анализировать. Бывали места, где мусор шёл и до пяти метров в глубину. А бывает, что буквально сразу, сантиметрах в тридцати от поверхности начинаются те самые исторические слои, которые относятся к началу XX, XIX, XVIII веку.

Если говорить об усреднённой стратиграфии (это тот самый порядок залегания слоёв, который мы анализируем), то она будет выглядеть следующим образом. Сверху вниз — «мусорный», техногенный слой. Затем, в зависимости от района, это может быть либо наносной слой — песка (если территория затоплялась), либо достаточно мощный слой с органическими остатками, скажем, навоз, древесные различные конструкции, мусор и так далее. Как известно, отдельные территории Томска частенько осушались таким нехитрым методом: жители сбрасывали разнообразный мусор [во влажное место].

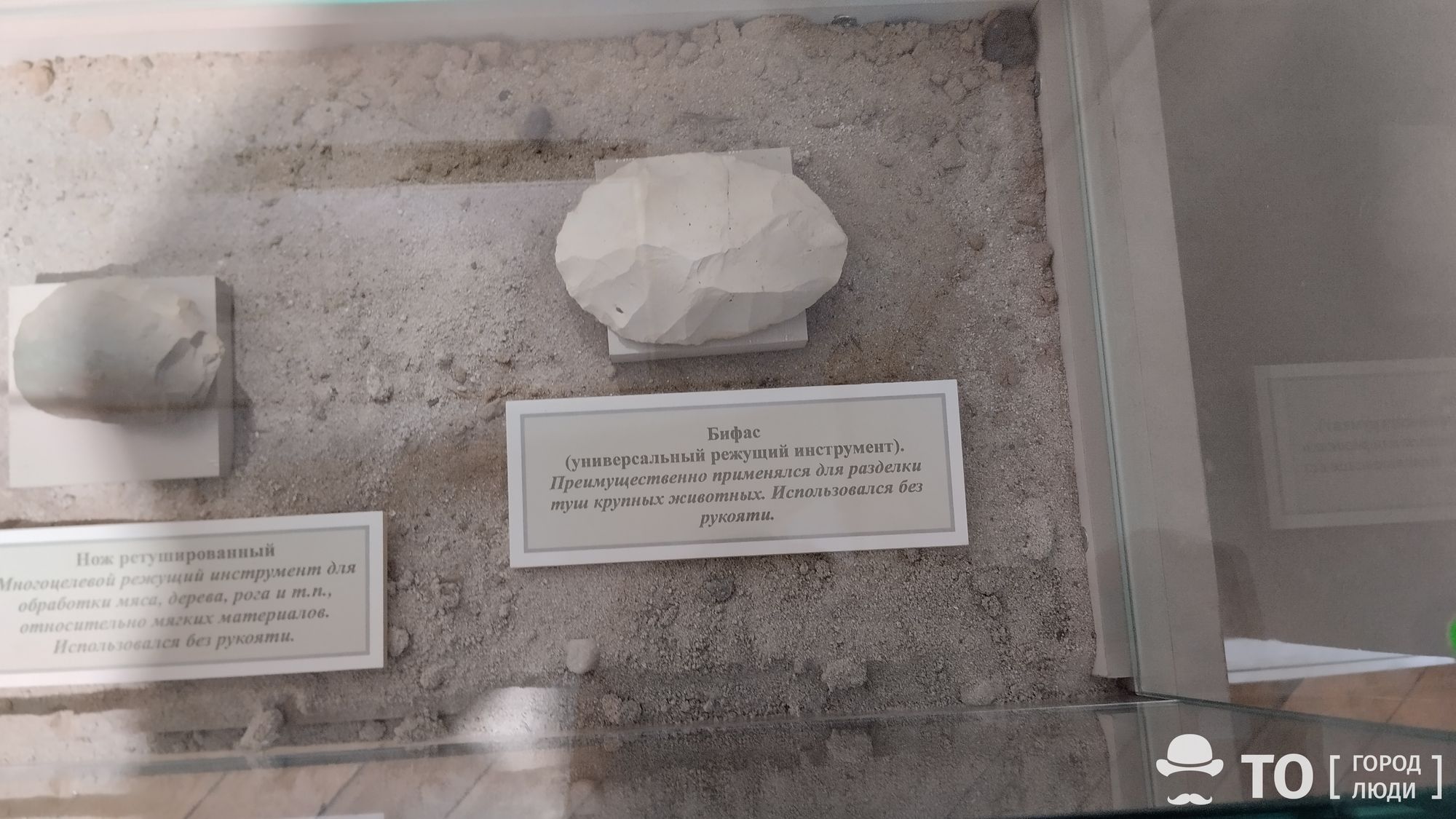

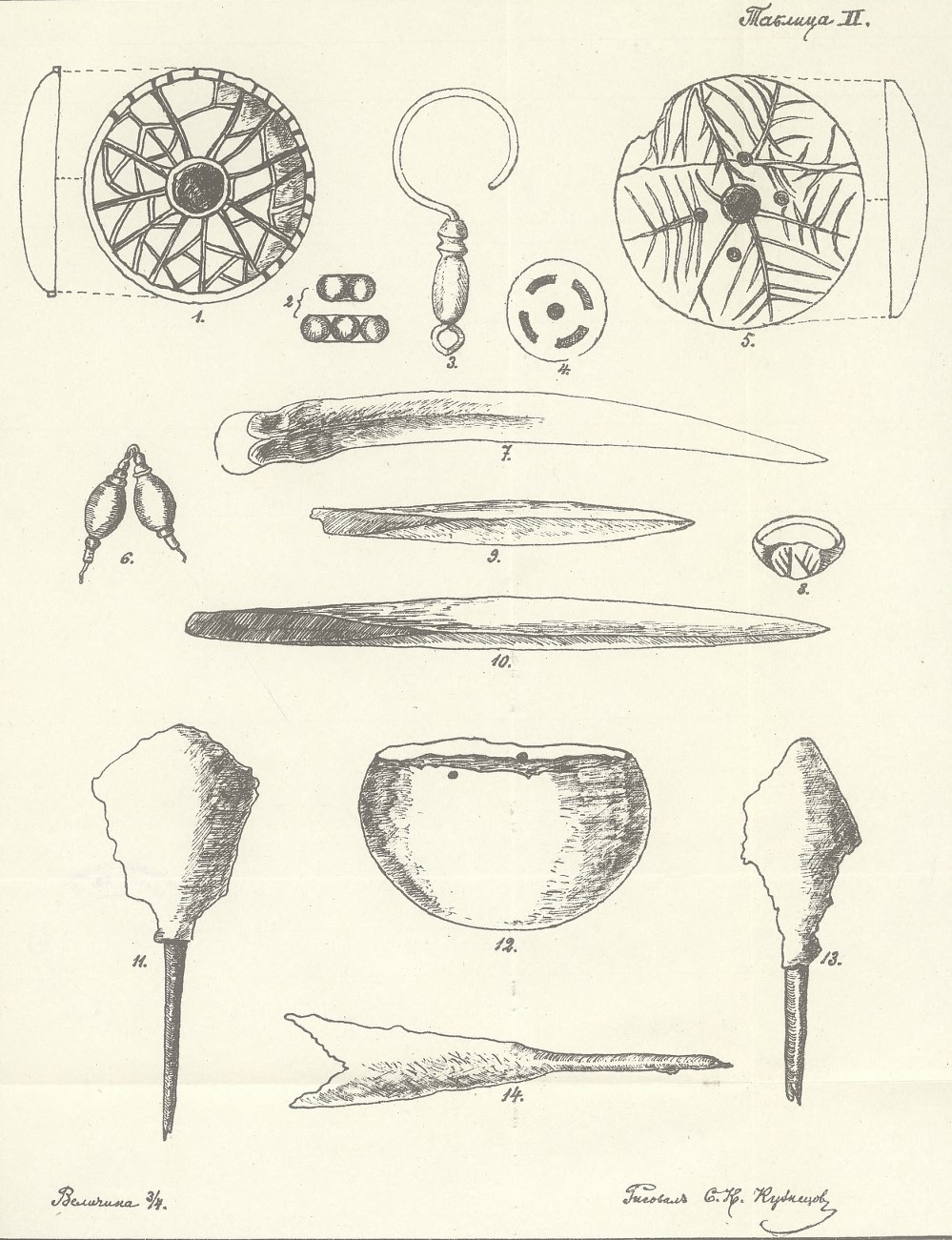

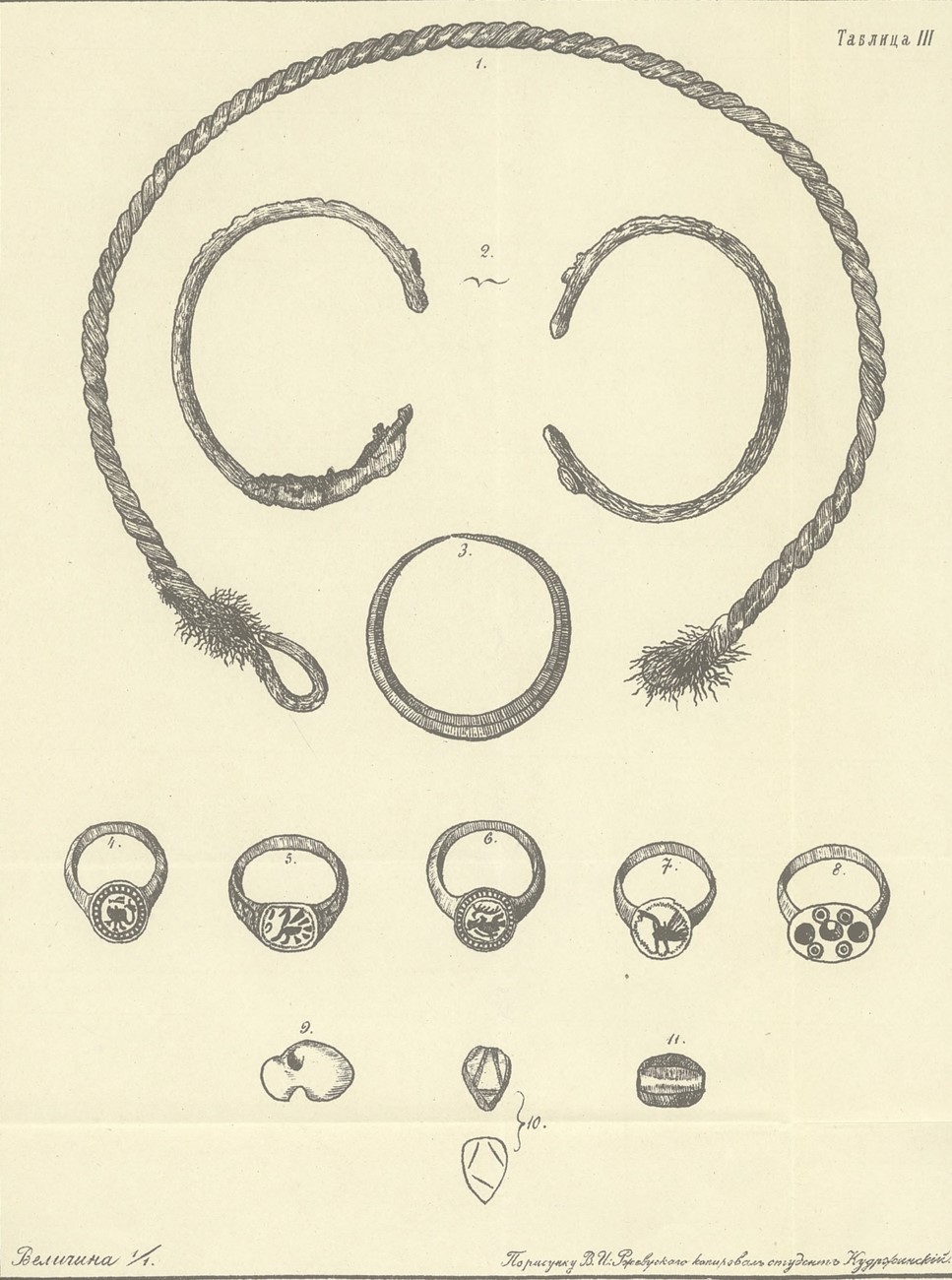

Прежде всего, нас интересуют те слои, в которых мы находим артефакты, которые имеют возраст более 100 лет. Они и являются предметом археологического исследования. В ходе работ мы выявляем эти культурные слои, и на основании того, что мы в них находим — это, как правило, керамические сосуды, различные изделия, объекты нумизматики из металла — мы и датируем их. Таким образом, наш воображаемый пирог с разными культурно-хронологическими слоями города Томска начинает пополняться.

Всё, что появилось позднее 1925 года (поскольку федеральный закон определяет предмет археологии возрастом от 100 лет) нас, в общем-то, не интересует. Но слои и артефакты — это ведь не самоцель. Наша задача — исследование конкретного участка, оценка его историко-культурного потенциала и, в соответствии с этим, рекомендации по его дальнейшей застройке, сохранению объектов культурного наследия — в случае, если они бывают выявлены — либо дальнейшее доисследование и согласование работ по новому строительству.

— А что вы должны найти, чтобы дать рекомендации по сохранению объекта культурного наследия, либо подтвердить, что участок с культурной точки зрения не интересен?

— Когда мы находим ценный культурный слой, либо какие-то объекты в ходе исследования земельного участка и мы понимаем, что этот слой содержит в себе какие-то предметы, характерные для конкретного хронологического отрезка. Это повод для выдачи рекомендаций не производить дальнейших работ. И тогда заказчик может либо скорректировать свой проект, либо да, стройка может быть запрещена.

Но конечно, когда мы вскрываем слои, там, конечно, не написано — «это девятнадцатый век», «это восемнадцатый век». Только после анализа того материала, который мы получили (и который в будущем может стать музейной коллекцией), мы можем, например, по датирующим находкам, таким, как монеты или керамика, сделать заключение о том, что этот слой относится к конкретному периоду времени. И уже на этом основании мы оцениваем, насколько будущая стройка оказывает воздействие на этот слой. По выводам, которые следуют из наших исследований, делаются последующие заключения о согласовании или несогласовании, например, нового строительства. Важно понимать, что также после наших работ ещё может пройти государственная историко-культурная экспертиза.

— Как проходит разведка на новом участке?

— Сначала мы закладываем шурфы — небольшие раскопы, которые позволяют оценить мощность культурного слоя и его насыщенность какими-то археологическими предметами. Если на участке мы находим какие-то остатки конструкции, которые потенциально обладают свойствами объекта культурного наследия — например, архитектуры, которая скрыта под землёй, ее остатков, либо нетронутый культурный слой, который можно считать ценным, который относится к периодам до начала XX века, то, конечно, мы выявляем объект культурного (или археологического) наследия и описываем, что является его неотъемлемыми частями. Согласно процедуре, мы подаем соответствующую информацию в комитет, который уже в ходе проведения экспертизы может признать или не признать эти архитектурные конструкции объектом культурного наследия.

— А много ли вообще археологических памятников на территории города?

— На территории Томска мы знаем ряд археологических памятников, причём порядка двадцати из них были известны уже к середине XX века. И если мы возьмём старую карту города и будем рассматривать те самые исторические районы, то практически на каждом участке эти памятники имелись. Самый яркий из них — Томский острог на Воскресенской горе, который знаком всем горожанам. Часть памятников, которые были известны в конце XIX — начале XX века, и на которых проводились работы, из-за плотной застройки уже не фиксируются, например, памятники в Лагерном саду.

— Какая часть города уже исследована археологами?

— Если мы будем обозначать ту территорию города, которая на сегодняшний момент уже подверглась таким исследованиям, то её можно ограничить так: на севере — район Черемошников, на востоке — Комсомольский тракт (хотя отдельные участки изучались уже и на Иркутском тракте), на юге — площадь Южная. Массово всё попадает в этот прямоугольник. Все объекты нового строительства, новые микрорайоны, они тоже, конечно, требуют проведения подобных работ, поскольку на их территориях ранее никаких археологических изысканий не производилось.

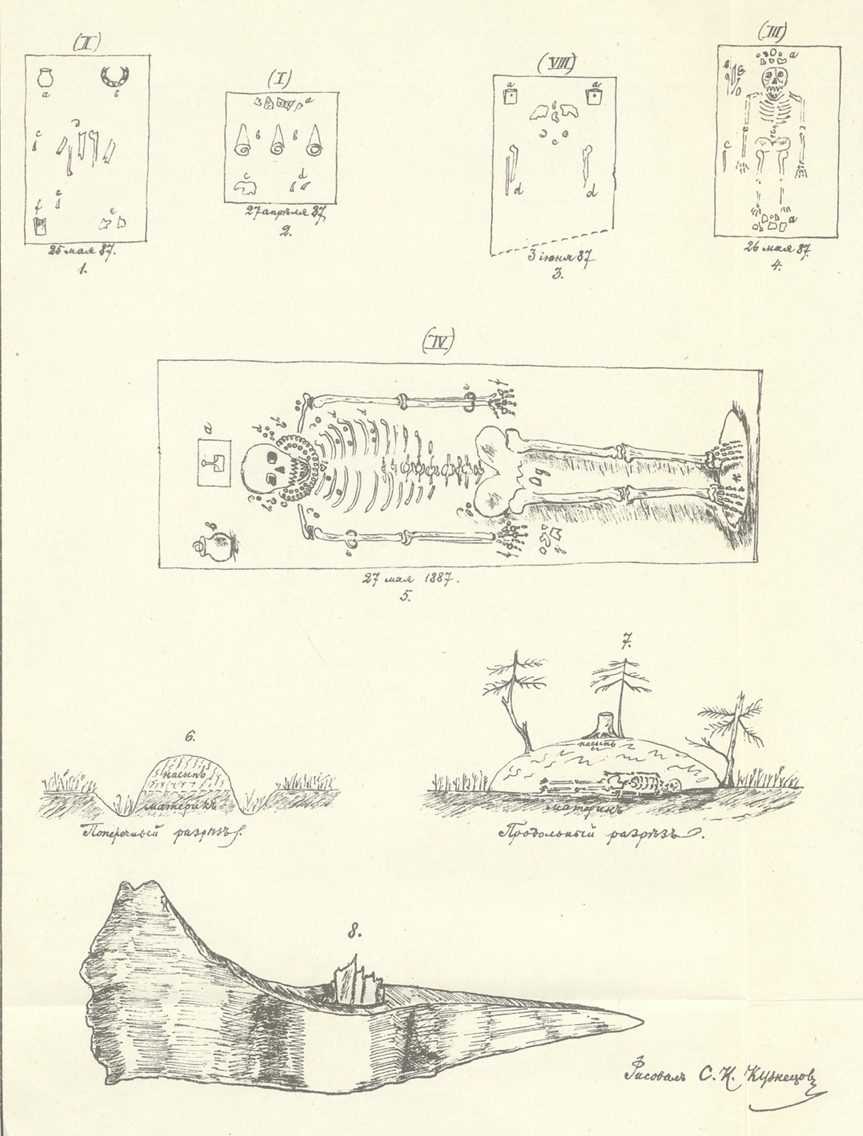

Что касается центральной части города, все более-менее известные памятники, возможные на этой территории, сейчас либо уже исследованы, либо, как минимум, выявлены. Но есть белые пятна, связанные с тем, что масштабных археологических работ во многих местах не проводилось. Были отдельные раскопки. К примеру, территория, на которой находится десятый корпус ТПУ (пр. Ленина, 2 — прим. ред.) — там были археологические памятники, которые в своё время раскапывали Александр Адрианов и Степан Кузнецов. Это происходило в XIX веке, материалы есть как в музее Томска, так и в Санкт-Петербурге.

Говоря об изученности, мы не можем мыслить категориями современных административных районов города Томска, поскольку они отражают только лишь самый поздний этап развития города. Мы все должны понимать, что город — это, прежде всего, динамическая структура. Как правило, когда мы проводим свои исследования, то отмечаем, что в XIX веке зафиксирована вот такая историческая ситуация, в городе есть несколько районов со своими административными особенностями. И вот, как правило, к ним мы, когда пишем исторические справки, историю исследования участков, на которые проводим работы, как раз и привязываемся. Например, тот же район Лагерного сада. Если посмотреть на карты, то видно, что переправа раньше была в несколько ином месте. Когда строили мост, ложи и террасы немного углубили, и те памятники, которые находились на мысах, конечно, от этого пострадали.

Если говорить о том, какой из исторических районов наиболее исследован в археологическом смысле, то тут, безусловно, можно назвать район Пески. Поскольку как раз в период с 1990-х годов вплоть до сегодняшнего времени это наиболее активная зона строительства, и там археологические работы проводятся, причем на больших площадях.

Например, в 2017 году проводились работы со открытием более 800 квадратных метров под объект нового строительства и, в общем-то, удалось исследовать культурный слой, который был мощностью более, чем три метра. Он, конечно, слагался из разных почвенных горизонтов, но в плане насыщения культурными остатками как раз датируется XVII-м, XIX-м и XX-м веками. Эти исследования дали много данных о тех аспектах жизни горожан, которые, к сожалению, не отражены в письменных источниках.

— С какими письменными источниками вы работаете?

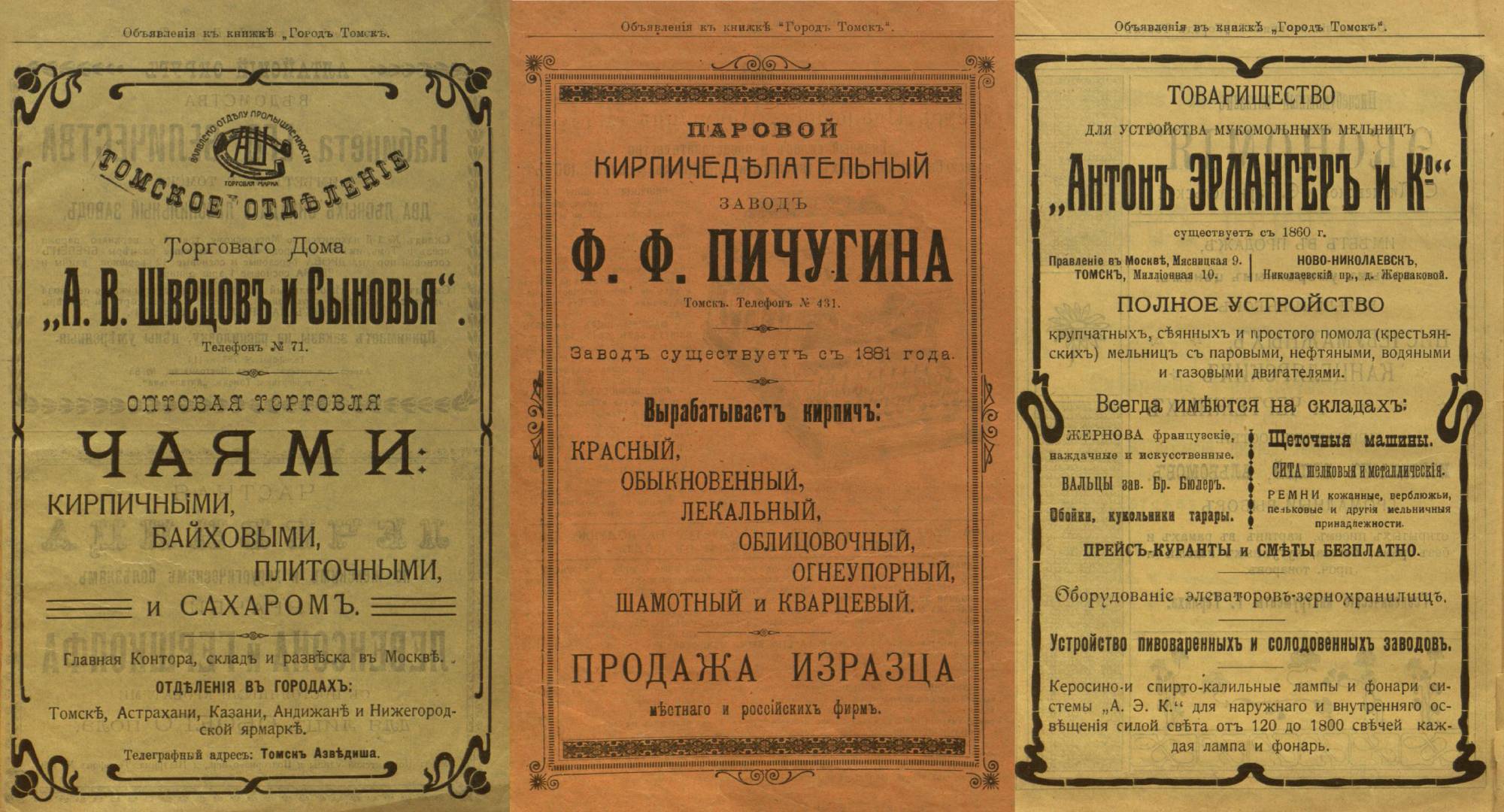

— При анализе мы обращаемся к разным источникам, в том числе, изданиям рекламного характера, которые в дореволюционный период появились в Томске. Например, книга «Город Томск» 1912 года — она содержит краткую историю о городе, различные очерки и большой пласт рекламных сообщений о том, где, по каким адресам находились разнообразные лавки, производства и кому принадлежали те или иные земельные участки. Это для нас является большим подспорьем.

Это как раз тот момент, когда археология отходит от сугубо вещественных задач к краеведческому контексту. И с помощью анализа предметов, тех, которые мы извлекли — фрагментов посуды, ножниц, остатков тканей, каких-то ещё вещей, которые косвенно нам могут рассказать об истории места — пытаемся посмотреть, что с этим участком происходило, что там когда-то находилось.

Например, мы проводили работы на участке на Воскресенской горе. Там очень сложно установить нумерацию [усадеб], поскольку она, конечно, неоднократно менялась, это самая старая часть города. И в ходе работ были обнаружены своды подземной конструкции, которые были интерпретированы нами как погреб. А рядом в этом погребе было достаточно большое количество битого стекла и большие печи, которые частично находились под землёй.

Согласно архивным данным, оказалось, что-либо на этом участке, либо рядом работала стекольная мастерская. Соответственно, теперь мы можем с большой долей вероятности утверждать, что в тот период времени, в последней четверти XIX века на этом земельном участке находилась стекольная мастерская. Мы нашли подтверждение её существования там археологически и увязали это с имеющимися письменными источниками.

— Самые интересные предметы из вашей практики, которые удалось обнаружить во время городских раскопок?

— Сложно что-то выделить, поскольку я, как археолог, естественно, понимаю, что все предметы ценны по-своему. Ну и, конечно, нас интересует ценность историческая: то, что предмет может рассказать либо о контексте, либо о времени, когда он был создан или существовал, либо то, чем он сам интересен, как объект.

Если анализировать мою личную практику, то на одном из земельных участков удалось обнаружить фрагменты посуды, которые не относятся к русским. Это керамика, которую оставили представители местного населения в XVII веке и ещё только предстоит установить, кто её оставил. С точки зрения связи времён было, конечно, очень неожиданно найти её на месте проведения работ, на Воскресенской горе. По итогам археологических работ середины XX века, которые проводил на той территории Владимир Матющенко, как раз рядом с томским острогом был выявлен могильник, который относится к более раннему периоду. Часть погребений как раз связывается с населением, которое занимало территорию до прихода сюда казаков. Встречаются разные научные точки зрения на то, что это были за люди. Одни их увязывают напрямую с эуштинскими татарами, другие исследователи видят более северный селькупский след. Поэтому пока эта тема ждёт своего исследователя.

А возвращаясь к категории интересных находок — очень интересно находить китайский фарфор. Он, как правило, имеет хорошие датирующие параметры, потому что есть много каталогов, по которым можно выяснить, когда были сделаны эти предметы и на этом основании продатировать слои, где они были найдены с какой-то долей вероятности. Кроме того, можно сделать и вывод о том, насколько высокий был достаток у горожан, которые проживали на исследуемом месте.

А однажды я участвовал в раскопках позднего кладбища на территории Богородице-Алексеевского монастыря. Одними из самых интересных находок во время этих работ были вставные челюсти у некоторых погребённых. Для обывательского сознания кажется, что это достаточно поздние вещи, которые уже в XX веке появляются, но на деле это не так: зубное протезирование было широко распространено. Я немного поразбирался тогда в вопросе, проконсультировался со стоматологами — видимо, основа такой челюсти делалась из материала, похожего на каучук (в середине XIX века изобрели вулканизированную резину и стали использовать её как основу для зубных протезов из керамики — прим. ред.), сами зубы — вопрос для отдельного исследования. Благодаря справочнику «Томский некрополь» нам даже удалось с определенной степенью достоверности идентифицировать пару горожан, что были захоронены на этом кладбище.

Если кто знаком с историей этого участка, то там довольно долго существовал некрополь при монастыре, но ближе к сороковым годам XX века все надгробья были снесены и на их месте построили два жилых дома. В девяностых годах и они были снесены, территория возвращена епархии, после чего возникла потребность в новом строительстве. И как раз мы занимались изучением этого участка. Там были проведены довольно масштабные исследования — в общей сложности, по результатам всех работ было вскрыто более более полутора сотен погребений. Сложно сказать о дате начала существования кладбища, последнее захоронение, согласно сохранившимся в газетах некрологам, там прошло в 1920-х годах. То есть, помимо очевидных исторических данных, результаты исследований могут дать и данные антропологические, например, сведения о болезнях, которыми болели горожане города Томска в XIX — в начале XX веков.

Или зафиксировать пусть и небольшие, может быть, на уровне отдельных семей, изменения в погребальном обряде. Как мы знаем, вкладывание в гроб каких-то там сильно сторонних вещей в общем-то не приветствуется. Но иногда в этих погребениях находились вещи, которые кто-то положил — расчёсочку, платочек. Штрихи, которые больших проблем исторических не решают, но помогают нам понять жизнь людей в определенный период жизни города.

— Куда эти находки отправляются после окончания раскопок? Есть ли какой-то порядок обращения с ними?

— Да, безусловно. После проведённых работ археологи формируют коллекции, после обработки они передаются в музей. В какой именно — все зависит от того, насколько каждый музей загружен работой. В один музей могут не взять из-за того, что, например, нет специалистов, в другой — если не тот профиль. В Томске мне известны случаи и когда коллекции сдаются в Краеведческий музей, и в Музей истории Томска. В целом, археолог обязан передать исторические находки в государственную часть музейного фонда. Поэтому подойдут те музеи, коллекции которых входят в нее.

-

Сибирский археолог, этнограф, публицист и общественный деятель. Приехал в Томск в 1880 году. Принимал участие в создании «Сибирской газеты».

-

Русский историк, археолог, этнограф, библиограф и один из основоположников русской исторической географии. В Томск переехал в 1885 на должность первого библиотекаря Научной библиотеки ТГУ.

-

Советский историк, основатель Томской и Омской школы археологии, занимался изучением археологических памятников эпохи неолита и бронзы Западной Сибири.

Какая-то сноска

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».