«Мы катались на льдине по морю»: Сахалин 1950-х глазами переселенки

Валентина Матецкая выросла на острове Сахалин. Она помнит, как собирала селедку себе в рюкзак, каталась с горки в белых валенках, и как отец каждые выходные покупал домой крабов.

Но за несколько лет до этого, в послевоенном Хабаровском крае, жизнь маленькой Вали была совсем иной.

Женщина с тростью в руках

Я приезжаю в село Первомайское Томской области, чтобы встретиться с Валентиной Викторовной Матецкой. Она обещала рассказать мне про свое детство, которое пришлось на конец 1940-х — начало 1950-х годов. Нахожу нужный дом, стучусь — никто не открывает. Уже собираюсь уходить, как слышу тихий голос: «Подождите, я иду».

Мне отворяет дверь пожилая женщина с тростью в руках, нос в муке. Она улыбается:

— Простите, только собралась пироги печь — не могла сразу открыть, — говорит мне она.

Валентине Викторовне 74 года. Вместе с мужем она живёт в частном доме почти на окраине деревни. В её доме уютно. Повсюду мозаичные картины, их Валентина делает сама. Мы проходим на кухню, и я сажусь около печки.

Валентина Викторовна, хромая, подходит к холодильнику, достаёт необходимое: собирается стряпать. Она раскатывает тесто, щедро кладёт начинку, и заворачивает пирожки, придавая им овальную форму.

— Часто печёте? — спрашиваю я.

— Ой, сейчас мы с Сашей (мужем) все время стряпаем что-нибудь вкусное для себя и внуков. А вот когда я только родилась, такого вообще не было, мы голодали. Поэтому сейчас хочется всех накормить как можно сытнее, — отвечает Валентина Викторовна.

Она откладывает тесто в сторону, вытирает руки и садится на стул. Какое-то время молчит, глядя в сторону и вспоминая. Затем снимает очки, вытирает слезы и начинает рассказывать.

Голод в городе Бикин

— Когда я родилась, то все время ревела — хотелось есть. Бабушка делала мне соску: размачивала засохший кусок пряника и клала его в марлю, — рассказывает Валентина Викторовна.

Валя Драган появилась на свет в 1947 году в городке Бикин на юге Хабаровского края, у самой границы с Китаем, прямо в разгар послевоенного голода. Семья делала все возможное, чтобы добыть себе еду. Мама Вали, Мария Васильевна, беременная ездила в тайгу, где собирала ягоды и грибы. Когда подошёл срок рожать, её положили в больницу.

— У моей мамы была младшая сестра — Нина. Матушка в роддоме была, а та несла ей какую-то похлёбку. Так Нина не выдержала и съела все по дороге. Подходит к роддому, плачет. Но моя мама только рассмеялась на это: «Ты шо, дурёха, плачешь, иди сюда, я тебе тут кусочек хлеба припрятала», — рассказывает Валентина Викторовна.

Чтобы как-то утолить голод, жителям Бикина приходилось есть буквально то, что росло под ногами — от крапивы до лебеды, и учиться готовить из всего, что было под рукой. Порой, это даже казалось вкусным. Бабушка Вали варила кашу из обойного клея и суп из крапивы без мяса и картошки. От такого питания развивалась дистрофия, дети часто умирали не дожив до 10 лет. Валентина Викторовна помнит и страшные истории о том, как некоторые люди сходили с ума и начинали есть землю, а порой и друг друга.

«Чувствую, что Сахалин станет нам домом»

В 1947 году, во время денежной реформы, продовольственные карточки, как и талоны на промтовары, были отменены. Но привилегии сохранили для военных. Поэтому, когда старшая сестра Марии Васильевны вышла замуж за лейтенанта, семья Валентины наконец «почувствовала вкус хлеба и сахара».

Как офицер, он получал карточки, по котором можно было приобрести хлеб, дефицитные масло и мыло. Время от времени, военным выделяли и зелёную армейскую ткань на пошив формы. Куски её лейтенант Василевский отдал бабушке Валентины, и та смастерила для своей внучки костюмчик с брюками.

— Всех младенцев одевали примерно одинаково: протёртые ползунки и полосатые кофточки. А мне бабушка сшила темно-зелёный костюм из армейской ткани с красивой пуговицей, которую она оторвала от своего платья, — вспоминает Валентина Викторовна.

Но чтобы прокормить всех, лейтенантских карточек не хватало. Спасаясь от голода, семья решила переехать на Сахалин.

— В 1945 году была Советско-японская война, победили-то наши, и весь остров Сахалин стал принадлежать СССР. До этого у нас была лишь северная часть, а теперь и южная. Нужно было заселять остров и развивать его, — рассказывает Валентина Викторовна.

Соседи, уже уехавшие на Сахалин, прислали Драганам письмо о том, что на острове есть работа и еда: «будто бы здесь и не было никакой войны». Так в 1948 году семья Вали тоже решилась на переезд.

— Мы не знали так ли там хорошо или нет, но выбора не было. На свой страх и риск покинули родной Бикин. Помню, что перед отъездом мама сказала: «Я чувствую, что Сахалин станет нам домом».

На Сахалин

До Южно-Сахалинска семья пару суток добиралась на пароходе. Переезжали с маленькими узлами, брали только самое необходимое.

— Моя бабушка сразу же устроилась в воинскую часть, поэтому нам была выделена квартира в бараках. Родители тоже нашли работу: мама — на железной дороге, отец стал начальником отдела снабжения судоремонтного завода. Постепенно начали строить свой дом, — рассказывает Валентина Викторовна.

Бараки располагались буквой «О». Внутри неё был огромный двор, в центре которого стоял колодец, возле него любили играть дети. Сразу же после приезда переселенцы посадили огород и завели скотину: кур, уток, свиней. На грядках росли лук и редиска, которую добавляли практически в каждое блюдо. Потом стали выращивать клубнику, крыжовник и горох.

— Я помню, что мы долго не сажали огурцы и помидоры, потому что никто тогда не умел делать это правильно. Помидоры не росли, огурцы были горькими. Зато корейцы хорошо умели это делать, и мы с друзьями воровали у них огурцы, — смеясь, вспоминает Валентина Викторовна.

Неплохо снабжали островитян сублимированными луком и картошкой: овощи нарезали кубиками и сушили в специальной печи, затем фасовали по брикетам и доставляли на Сахалин. Из такой смеси можно было сварить «нормальный суп».

«Я весь рюкзак рыбой забила»

В Южно-Сахалинске семья Вали прожила три года, а затем, в 1951 году, переехала в город Невельск. После переезда отца повысили в должности, жить стало полегче — можно было позволить себе местные деликатесы.

Главным продуктом на Сахалине была рыба. В основном, ели камбалу и сельдь, из которой делали форшмак.

— Помню, мне тогда лет шесть уже было. Мы с ребятами шли в школу, а нам говорят: «Сегодня никаких уроков, все идём на море и собираем рыбу».

Массовый выброс тихоокеанской сельди на берег был обычным делом на острове. Бывало так, что плотный косяк слишком близко подходил к суше. Тогда прибоем или штормом его и приносило к побережью.

— Вы представляете — рыба, да ещё в таком количестве, когда раньше я даже не знала, что это такое?! Я тогда весь рюкзак ею забила. Правда, от мамы влетело за испорченные тетради, зато наелись все.

В июле начинался сезон горбуши. Бывало, покупали рыбные головы, варили в большой кастрюле и ели. Прилавки в магазинах были забиты икрой. Когда Валя училась в начальных классах, к ним как-то приехала делегация из Москвы: «Они смотрели на икру, как на что-то неземное, а мы её ели каждый день».

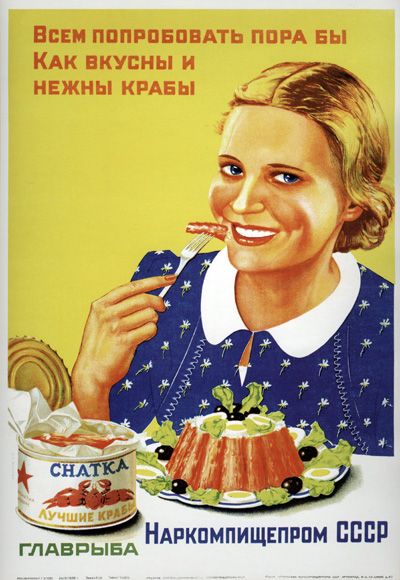

Ещё одним популярным продуктом были консервированные крабы марки Chatka, или, как их тогда называли, «Снатка». Позже на рынках стали продавать свежих: отец Вали каждые выходные обязательно покупал домой парочку и варил их для всей семьи.

— Крабы были большие, их в кастрюлю положишь, они не помещаются, клешни торчат. Я всегда боялась, что они вылезут и съедят меня, — смеётся Валентина Викторовна.

Большинство продуктов поставляли из Китая, например, тушёнку, которая называлась «Китайская стена».

— Оттуда же привозили арахис. Мне было года четыре, я брала наволочку из-под подушки и шла в магазин. Там в неё насыпали арахис доверху, и я, довольная, отправлялась домой.

Тогда же из Китая начали привозить первые конфеты с фруктовыми вкусами и халву, которые продавались в жестяных коробочках. Когда сладости заканчивались, их не выбрасывали. Жестянки наполняли песком и использовали при игре в городки или «классики» в качестве биты.

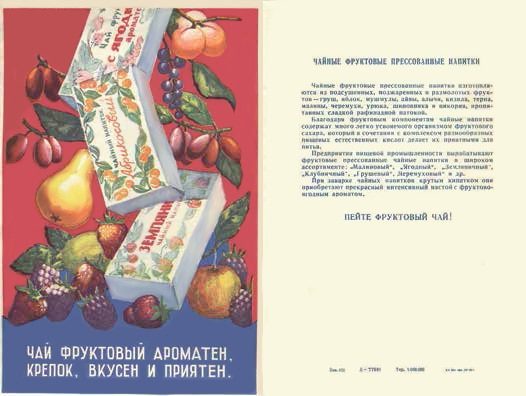

— Из сладкого продавали ещё прессованный фруктовый чай. Достанешь его из пачки и ешь, а если ещё сахаром закусишь, так вообще объедение было! — говорит Валентина Викторовна.

Осенью Валя с друзьями ходила в лес — собирать дикий кишмиш («амурский крыжовник»), лимонник и клоповник — краснику.

— Клоповник — это такая ягода, которая на вкус очень приятная, но запах невыносимый. Мы ели ее, зажимая нос, — рассказывает Валентина Викторовна.

Раз в месяц, когда отец Вали получал зарплату, он вёл дочь в магазин, где они покупали консервированные ананасы и абрикосы. Из Китая привозили яблоки и мандарины, семья закупала их большими ящиками — это были главные фрукты Нового года.

— Ёлка обязательно должна была быть украшена фруктами и грецкими орехами. За ней мы всегда ходили с соседскими ребятишками. Срубим самую большую ёлку и тащим домой, — вспоминает Валентина Викторовна.

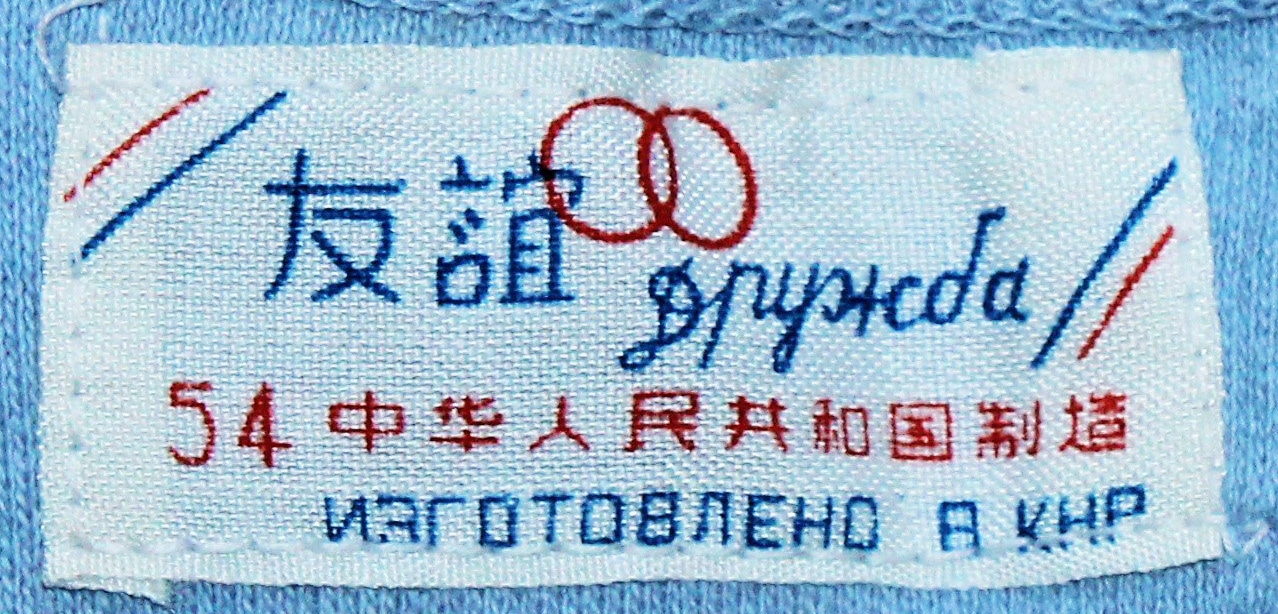

После переезда на Сахалин, появилась и качественная одежда. Главным образом, это была продукция китайской фабрики «Дружба». В первый же год Вале купили длинное голубое пальто до пола с искусственным мехом.

Зима была самым любимым временем года. Валя вместе с друзьями строили пещеры из снега, катались на белых валенках с горки. Это не шло им на пользу. Приходилось чистить испачканные валенки сухой корочкой ржаного хлеба. Но случались и более драматичные истории.

— Я помню, мы с мальчишками катались на льдине по морю. Перевернулись все тогда, одни валенки из-под воды торчали! Спас нас один из местных мужчин, — рассказывает Валентина Викторовна.

Тогда, в 1950-х, переезд на Сахалин изменил жизнь семьи. Благодаря ему, вместо голода и смертей, Валентина Викторовна запомнила счастливое детство на Дальнем Востоке. Вздыхает:

— Если бы мы не уехали, то может быть, я и не дожила бы до сегодняшнего дня...

Валентина Викторовна смотрит на часы, и лицо её становится удивлённым:

— Час прошёл, а пирожки так и не состряпали! Сейчас Саша придёт, скажет, что я его голодом морю, — смеётся хозяйка.

С этими словами она встаёт со стула — разогревать сковородку и жарить пузатые домашние пирожки с капустой и картошкой.

Текст: Софья Золотухина

Фото: из личного архива Валентины Матецкой

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».