История томского трамвая. Часть 2. Вагоны и водители

21 ноября 2013 / Томский Обзор / Фото: Фото из архива ТГМ МП «ТТУ»

ОбозревательМария Симонова

Журналист, любитель старины и городского транспорта

Первый «пробный» запуск трамвая в Томске состоялся в ноябре 1948 года. И с тех времен наш город повидал немало трамваев.

До 60-х годов, пока в городе не запустили троллейбус, трамвай был главным видом общественного транспорта. А в суровые сибирские морозы, когда работоспособность городских автобусов резко падала, томичи, нередко теряя шапки и валенки, набивались в переполненные трамвайные вагоны.

Городские трамваи

В советское время по «трамвайному признаку» города негласно делились на три категории. Представители первой получали вагоны из Чехословакии (например, Москва), второй — из Риги, третьей — вагоны, изготовленные в Челябинской области на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова. Именно такие трамваи закупал Томск. Особняком стоял Ленинград: там всегда сами производили трамваи на собственном заводе.

Олег Асратян

научный сотрудник Томского областного краеведческого музея, специалист по истории рельсового и коммунального транспорта«На первых трамваях использовались дуговые токоприемники — „бугели“. С их помощью происходил токосъем с контактного провода. Бугель изобрел в начале ХХ века Вернер фон Сименс, один из основателей фирмы Siemens, хорошо известной нам благодаря домашней бытовой технике. В Америке трамваи получали электричество с помощью штанг (это то, что у троллейбуса в простонародье обычно называют „рогами“). В Париже, Лондоне, Вашингтоне, Бордо применялся так называемый нижний токосъем. Но в сибирских условиях такой вариант был бы невозможен — канаву, необходимую для такого типа токосъема, в условиях нашей зимы было бы просто невозможно очищать. В итоге в Томске выбрали бугель».

Накануне запуска трамвая в город прибыло 5 новеньких поездов. В Томск поступил «Кировский трамвай моторный» — так в документах обозначались вагоны производства Усть-Катавского завода. Модель называлась КТМ-1. Это был моторный двухосный высокопольный цельнометаллический трамвайный вагон. Его разработали уже после войны, он отличался простой системой управления.

Вагоны имели жесткие сиденья, расположенные «лицом к лицу» (похожие на те, что были в старых электричках), и весьма слабое освещение. Но хуже всего было то, что вагоны практически не отапливались. Небольшая печка стояла в кабине вагоновожатого, но во время морозов толку от нее было мало. Вагоновожатые ездили в валенках, чтобы не мерзнуть, обматывали их сверху газетами. Грелись, как могли. В Барнауле, например, на конечных остановках жгли костры, в которые клали кирпичи. После того, как кирпич нагревался, его при помощи специальных щипцов устанавливали в кабину водителя.

Одно время в Томске работали и два рижских трамвая модели МТВ-82: они поступили в город в 1956 году, но оказались неудобными для пассажиров. Один вагон в два раза превосходил по длине обычный, но при этом в нем было всего две двери. В итоге трамвай слишком медленно передвигался по маршруту. В 1965 году транспорт передали в Новокузнецк, и больше рижских вагонов не закупали.

На смену КТМ-1/КТП-1 в 1958 году пришла новая кировская модель — КТМ/КТП-2. Она уже была другого качества — в вагонах появилась вентиляция, отопление, а жесткие скамейки сменили мягкие сидения.

Трамвайный вагон КТП-2 на ул. Красноармейской

В 1969 году Томск получил вагоны новой модели КТМ-5 М «Урал» — это были поистине революционные трамваи для своего времени. Теплый и светлый салон с люминесцентным освещением, мягкие сиденья, больше окна, дающие хороший обзор даже стоящему пассажиру, три широкие двери. Наш город получил эти вагоны одним из первых в Советском Союзе.

Трамвайный вагон КТМ-5 М «Урал»

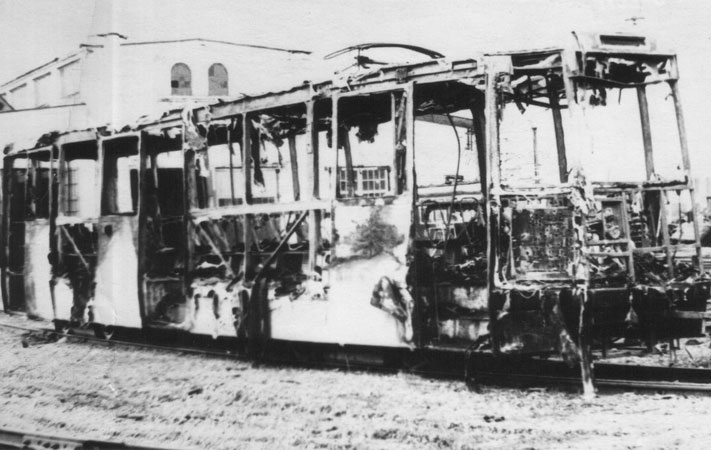

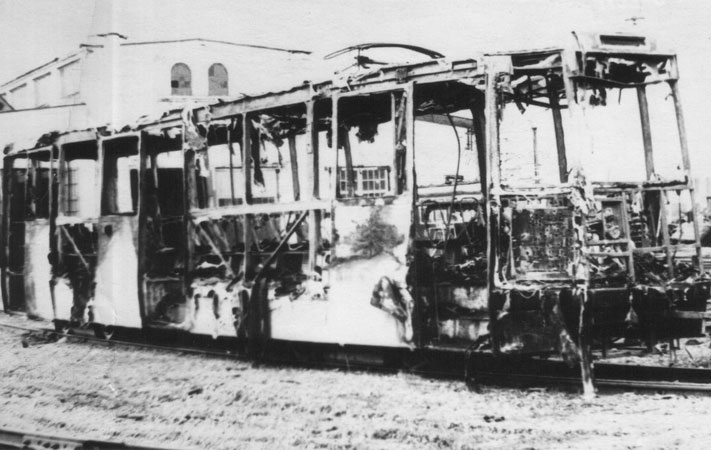

По воле судьбы этой модели не суждено было просуществовать долго. В 1971 году в районе остановки ул. Дальне-Ключевская произошел сильный пожар: горел один из новых вагонов. Ппассажиры сумели вовремя эвакуироваться, однако несколько человек отравились токсичным дымом (кузов вагона был обшит стеклопластиковыми панелями).

После этого случая производство КТМ-5 М было остановлено, проект был переработан и упрощен. Более того, все ранее выпущенные вагоны должны были в обязательном порядке пройти модернизацию.

Выгоревший вагон КТМ-5 М

В 1971 году на свет появилась новая модель трамвая - КТМ-5М3, внешне очень похожая на предыдущую, однако имеющая уже металлическую обшивку. Эти вагоны очень хорошо знакомы томичам, они продолжают работать на улицах города до сих пор.

В 1992 году в Томске поучили новую модель — 71-608К. Их в город пришло всего четыре. У этих трамваев были проблемы с проводкой — в начале 90-х качество сборки было очень плохим, а контроль над ним в «переходное» для страны время был ослаблен. Более безопасная электросистема была у следующей модели — 71–608 КМ (в Томске с 1996 года). А самые новые из томских вагонов — это 71-619КТ, их город купил в 2007 году:

Изначально эти вагоны должны были строиться совместно с европейскими партнерами, в проекте участвовали Усть-Катавский вагоностроительный завод и завод «Динамо», а с немецкой стороны — Siemens и Duewag.

Всего было выпущено два опытных вагона (модель 71–616), которые представили московской публике в 1995 году. Они имели массу нововведений: новый привод дверей (как в туристических автобусах) новая ходовая часть, кондиционер. Однако наличие большого числа новшеств породило главный недостаток этой модели — цену, которая оказалась неподъемной даже для Москвы. Позже этот проект переработали, упростили и стали собирать вагоны только из отечественных комплектующих.

Интересно, что визуально вагоны очень похожи на вагоны метрополитена и междугороднего трамвая, работающие в Вене. Причем в России такой дизайн появился раньше, чем в Австрии.

Вагоны и водители

Внешне томские трамваи выглядели точно так же, как и в любом другом городе: красный низ, желтый, а позднее белый верх. Выделялись только «пионерские вагоны» — те, которые были созданы за счет сбора металлолома. Были и агитационные трамваи, где стояли специальные столики.

До 1970-х годов, по воспоминаниям некоторых ветеранов, кузова вагонов красили в определенный цвет, соответствующий номеру маршрута. До революции такой метод помогал ориентироваться неграмотным пассажирам, а также позволял издалека определить, вагон какого номера подойдет на остановку. В других городах, как правило, окрашивался маршрутоуказатель и в дополнение к нему ставились цветные фонари. До сих пор подобные системы сохранились и работают в Санкт-Петербурге и Амстердаме.

Поезд из вагонов КТМ-1/КТП-1 на разворотном кольце у вокзала Томск-I

При организации движения трамваев использовалась так называемая жезловая система. Суть ее сводилась к следующему: у каждого водителя был жезл, который разрешал движение только по одному перегону (ул. Тверская — Политехнический университет). После прибытия на разъезд он должен был дождаться встречного поезда и получить у него жезл, разрешающий проезд на следующий перегон. Взамен водитель отдавал свой жезл.

Первые годы томские трамваи отличались хорошим обслуживанием, но затем его уровень снизился — найти хорошего водителя было практически невозможно. Хотя зарплата у вагоновожатых была высокая — при большой нагрузке удавалось получить до 450 рублей (для сравнения, зарплата инженера в те годы составляла около 120 рублей).

До революции профессия водителя трамвая была чисто «мужской», так как тормоза у первых вагонов управлялись вручную, а это требовало большой физической силы. Но затем управление стало более автоматизированным, и тогда на вагоновожатых пошли учиться и женщины. Одна из них, Галина Кузминична Хавалова, проработала в Томске водителем трамвая более 50 лет и уволилась только в прошлом году! На фото — так выглядела форма водителя трамвая в 70-е годы.

С 1976 года в СССР ввели единую классификацию подвижного состава, и начали именовать вагоны пятью цифрами. 71 — первые две из них — означают, что трамвай пассажирский. Следующая сообщает, на каком из заводов он изготовлен, последние две поясняют, о какой модели идет речь. Например, 71–605, которых в Томске сегодня около 20, — это пассажирские трамваи Усть-Катавского завода, 5-я модель.

В первую зиму после запуска трамваев в Томске не было снегоочистителя, а год выпал снежный. Чистили пути только вручную, сотрудники депо все время выходили на вынужденные субботники, прорывая настоящие траншеи в сугробах, которые местами доходили до крыши вагонов. А в 1950 в город пришел первый снегоочиститель, прослуживший много лет — списали его совсем недавно.

Сегодня

Сегодня в Томске всего 44 трамвая, последний «поезд» был расцеплен в 2000 году. Что нужно для модернизации трамвая? Важно не просто купить новые модели — пора заняться и контактными сетями и рельсами.

— Шум от трамвая возникает из-за плохого состояния пути. Если вагон «болтается», значит, один рельс просел, а другой нет, или, напротив, дугой выгнулся. А вагоны могут и старые работать, правда, надо, чтобы они регулярно проходили ремонт на заводе, где были произведены, — говорит Олег Асратян.

Нужна модернизация и томским трамвайным остановкам: по идее, на них должен быть «рефьюжн» — возвышение, позволяющее оказаться вагону на одном уровне с самой остановкой.

Но и новые вагоны, конечно, тоже не помешают: ведь когда-то в городе их было 157!

Известный московский урбанист и общественный деятель Максим Кац в своем

«Блоге о городах» пишет: «Многие европейские города пострадали в 50-е и 60-е годы от одной из главных градостроительных ошибок — закатывания в асфальт трамвайных рельсов. Происходило это везде примерно по одной и той же схеме: уровень автомобилизации рос, машинам начинало не хватать места, и тут-то автомобилисты и замечали большие пространства в городе, используемые под непонятные железные драндулеты, ходящие раз в 5–10 минут».

К осознанию необходимости возрождения трамвайного движения в Европе пришли уже давно, в России этот процесс начался позднее. В Праге и Вене, к примеру, трамвай сегодня — главный вид общественного транспорта, а по улицам Рима ходят трамваи возрастом более 70 лет. В прошлом году в Москве принялись за восстановление упраздненных ранее трамвайных маршрутов, а недавно о необходимости возрождения городского трамвая заговорили в Омске и Ногинске.

Фото: Фотофонд Томского областного краеведческого музея, архив ТГМ МП «ТТУ»