Юрий Лишманов: о ядерных технологиях и богатстве опыта

Перечислять регалии Юрия Лишманова,

— Обратите внимание: не заслуженный ученый, а заслуженный деятель науки, — улыбается Лишманов. Во время интервью он вообще много шутит и часто улыбается. — Чтобы сказать, что я — заслуженный ученый, нужно дать конкретную научную разработку. А здесь оценивается не столько результаты научных исследований человека, сколько его организационные усилия, умение собрать коллектив, в общем — деятельность, направленная на развитие науки. И здесь трудно переоценить роль моих коллег, с которыми я имею счастье трудиться плечом к плечу уже много лет.

При этом никто не сможет сказать, что роль Лишманова в НИИ кардиологии и отечественной медицинской науке только организаторская. Область его научных интересов — радионуклидные методы диагностики и патологическая физиология («В науке я — двоежёнец», — говорит Лишманов.) Ему принадлежат десятки патентов на изобретения, без его участия не обходится ни одна научная разработка как в возглавляемой им лаборатории, так и во всем институте.

— Юрий Борисович, если вкратце — в чем состоят ваши должностные обязанности как замдиректора по НИР?

— Организация научного процесса, экспертиза проводимых исследований… Я организую работу ученого совета, проблемной комиссии, экспертных семинаров и так далее. Важно вовремя поддержать наиболее перспективные разработки, переориентировать или прекратить исследования, которые зашли в тупик. Как пошутил один мой сотрудник: «За что мы вас, Юрий Борисович, ценим? Принесёшь вам

Но чаще, конечно, не оказывается. Мы вообще очень редко решаем прекратить исследования в

— Какие из проводимых сегодня в институте исследований вы оценили бы как наиболее перспективные?

— В институте работает целый отряд учёных, занятых исследованием самых актуальных проблем кардиологии. Этих работ столько, что выделить наиболее интересные из них не

Если в кругу кардиологов заговорить о нарушениях сердечного ритма, то обязательно будет сказано о научных исследованиях наших аритмологов, руководимых

У нас трудятся, не побоюсь этого слова, лучшие в Сибири кардиохирурги (руководитель — профессор Владимир Митрофанович Шипулин), известные далеко за пределами института своими инновационными разработками. А исследования профессора Евгения Владимировича Кривощёкова, выполненные совместно с отделением детской кардиологии (профессор Игорь Александрович Ковалёв) позволили создать «Центр детского сердца», где успешно выполняются уникальные операции и проводится лечение маленьких пациентов.

Интересные исследования ведутся в лаборатории экспериментальной кардиологии. В ней я

Целый межотделенческий творческий коллектив института задействован в решении проблем, связанных с клеточными технологиями. Лидерами этих исследований я назвал бы профессоров Рябова, Попова, Афанасьева, Ахмедова, доктора Суслову. Есть обнадёживающие результаты использования стволовых клеток для лечения

— Можете привести примеры успешно завершенных научных разработок, может быть, уже внедренных в клиническую практику?

— Таких немало. Например, ряд радиофармпрепаратов, разработкой которых не один год занимается руководимая мной лаборатория радионуклидных методов исследования, доведены до клинического использования. В частности, препарат

Можно привести ещё один пример. Для диагностики воспалительных процессов существует известная методика с использованием лейкоцитов, меченных радиоактивным изотопом. У больного берётся кровь, белые кровяные клетки выделяются, помечаются радиоактивным веществом и возвращаются в кровь пациенту. Эти лейкоциты устремляются в очаг воспаления, и мы с помощью эмиссионного томографа можем спокойно увидеть их накопление в больном органе.

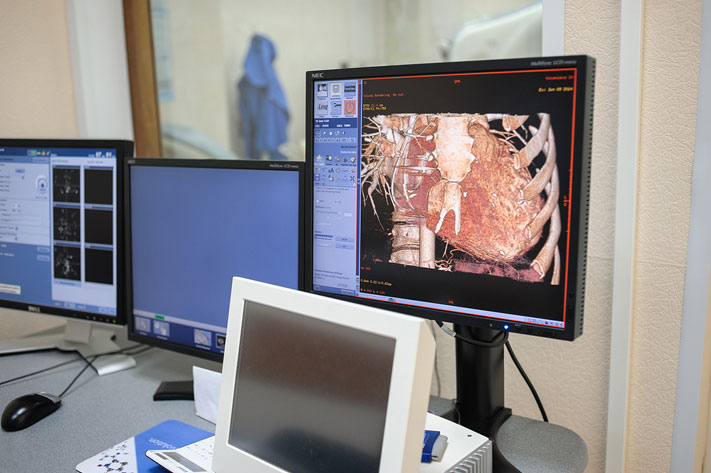

В лаборатории радионуклидных методов исследования:

Но ведь лейкоциты не разбирают, какое это воспаление — микробное или асептическое, то есть вызванное, например, иммунопатологическим процессом. Вот мы и сделали радиофармпрепарат на основе антибиотика, который концентрируется только там, где развивается микробное воспаление.

Сейчас пишется заключительный отчет по доклиническим испытаниям этого препарата, дальше последует проведение клинических испытаний. Они ведь тоже требуют больших средств: нужно наработать пробную партию препарата, госпитализировать больного, застраховать его, заплатить ему за участие в исследованиях и так далее.

Технеций + антибиотик. Используется в том случае, если в организме явно идёт бактериальное воспаление, но не очень понятно, где. Антибиотик «прилипает» к микробу и «тащит» за собой технеций, позволяя диагносту увидеть картину воспаления.

Таллий + водорастворимые и липофильные препараты. Таллий ведёт себя в организме аналогично ионам калия, которые активно включены во внутриклеточный обмен веществ. Если на каком-то участке сердечной мышцы замечено отсутствие ионов таллия, можно предполагать нарушение кровоснабжения.

В НИИ Кардиологии разрабатывают соединение радиоактивного таллия и препарата, способного растворяться в жирах (имеющего липофильные свойства). Эти свойства позволяют ему проникать через гематоэнцефалический барьер и идти напрямую в головной мозг. Таким образом можно диагностировать нарушения мозгового кровообращения.

Йод + жирные кислоты. Этот препарат позволяет оценить обмен веществ и жизнеспособность клетки. Жирные кислоты потребляются живой клеткой, и там, где они не накапливаются, вместо живой ткани сформировался, например, рубец миокарда. Такие вещи полезно знать хирургам перед операцией. А радиоактивный йод используется потому, что, в отличие от технеция, способен легко встраиваться в молекулу жирной кислоты.

— Сколько времени требуется для того, чтобы довести новый препарат до клиники, пациентов, которым он необходим?

— Это вопрос философский. Например, во времена СССР с момента получения препарата и до момента издания приказа Министерства здравоохранения о разрешении на его клиническое применение проходило года два. В наше время на получение подобного разрешения мы уже затратили около 10 лет, и до сих пор дело не сдвинулось.

— Каково соотношение долей федерального финансирования на клинику и науку в НИИ кардиологии?

— Если говорить о консолидированном бюджете НИИ кардиологии, то 60–65% составляют средства, выделяемые федерацией на оказание высокотехнологичной медицинской помощи — так называемые квоты. До 30% — это бюджет клиник, полученный для организации

— Легко ли получить грант на исследования?

— К сожалению, нет. До сих пор большинство грантов остается в пределах Садового кольца. Просто потому, что победители определяются экспертами, а проекты на экспертизу отправляются чаще всего московским специалистам.

Все томские вузы, к примеру, получают грантов Российского фонда фундаментальных исследований

Созданный в прошлом году Российский научный фонд, член попечительского совета которого, кстати говоря, наш бывший губернатор Виктор Кресс, стал поступать более корректно. Они по электронной почте рассылают гранты на рецензии экспертам по всей России. В том числе, и я постоянно пишу рецензии на эти гранты. Но как они там учитываются, я не знаю.

Например, только наша лаборатория в этом году подала заявку на пять грантов, прошёл только один. Остальные были отклонены, и не потому, что они плохие. Просто со всей страны пошёл огромный вал заявок, и провести их полноценную экспертизу было невозможно. Организаторы, по всей видимости, пошли по простому пути. Я смотрел список победивших грантов, везде руководители имели высокий индекс Хирша. Это индекс публикационной активности. Он достаточно сложно высчитывается — это количество опубликованных статей в престижных журналах, которые были процитированы в работах других исследователей. У меня он достаточно приличный, вот заявка под моим руководством и выиграла.

Но, к сожалению, у периферийных коллективов возможности публиковаться в престижных журналах ограничены. У местных научных журналов, к сожалению, читателей мало. К тому же, они издаются на русском языке, а весь научный мир говорит и читает на английском.

— А что происходит с теми направлениями, на которые не удалось получить грантовую поддержку?

— Жизнь на этом не останавливается, существуют разные источники финансирования.

— Чем правильнее сейчас, на ваш взгляд, заниматься: прикладной наукой, которая в скором будущем даст ощутимый результат, или фундаментальными исследованиям, которые ещё непонятно, когда «выстрелят»?

— Есть такая книжечка, называется «Истории о „ненужных“ открытиях». Например, в ней приводится выдержка из газеты прошлого века, в которой написано примерно следующее: «Господин Резерфорд на обществе физиков рассказал о существовании

Если мы будем развивать только прикладные, практически полезные сейчас исследования, то наступит время, когда прикладывать их будет не к чему. Первоочередным, приоритетным должно быть развитие фундаментальной науки, познание фундаментальных закономерностей, а потом уже использование этого для практического применения.

— Что для ученого первично: провести исследование, получить результат, или принести пользу людям, Родине?

— И то, и другое. Ученые — они же во многом фанатики. Как в анекдоте: «Вот учёные — ходят и ходят на работу, несмотря на то, что и воду со светом им отключили, и зарплату не платят. Может быть, с них деньги брать за вход в лабораторию?»

— Что важнее для учёного и для врача: теоретическая подготовка или опыт?

— У меня на эту тему идут постоянные споры с моим сыном, он сейчас после окончания СГМУ проходит дальнейшее обучение в США. Сын стоит за доказательную медицину. В Америке ведь вся работа врача стандартизирована и попробуй, от этих стандартов отступи. Так можно дойти до того, что и больного видеть не надо: есть же результаты анализов, схема лечения…

А я расскажу один случай, который произошёл ещё в моём студенчестве. В клинике лежит больной, температура у него скачет, и никто не может понять, в чем дело — ни профессора, ни доценты. А тут сидит санитар дядя Гриша и бормочет себе под нос: «Да сыпняк у няго…» Взяли кровь, сделали анализ — сыпной тиф. У профессоров круглые глаза: «Дядя Гриша, ты как угадал?» — «Да пахнет он сыпняком. Я во время войны работал в тифозном бараке, там такой же запах был». Скажите, где, в каких стандартах и схемах мы найдем запах сыпного тифа? Это опыт. Вот из таких кирпичиков складывается так называемое клиническое мышление.

Директор НИИ кардиологии Ростислав Сергеевич Карпов любит повторять слова русского клинициста Матвея Мудрова о том, что лечить надо не болезнь, а больного. Я больше бы доверял старому врачу, который посчитает мне пульс, выкурит трубочку и назначит лечение, потому что он вспомнит, что

Опыт незаменим, это богатство, которое накапливается в течение жизни в каждом человеке. И нужно низко поклониться своим учителям, которые этот опыт помогают приобрести.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев